(16分.每空2分)下图为某家族两种遗传病的系谱图,这两种单基因遗传病分别由位于常染色体上的基因A/a及性染色体上的基因E/e控制。

(1〕乙病的遗传方式是 ,III-9的基因型是

(2)小红与III-11结婚,她的基因型和II-3完全相同,后代患两种病的概率是 :若她同时又是色盲基因的携带者.而III-11色觉正常,不考虑交叉互换,则后代患三种病的概率是 ;她的体细胞内可能含 个色盲基因.该基因表达的场所有 ,遗传信息传递途径与HIV病毒相比,缺少 过程。

(3)婚后小红怀孕.为了避免生出患有遗传病的孩子.在产前诊断时可对胎儿进行 。

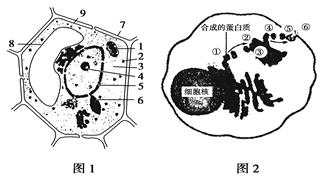

图1表示植物细胞亚显微结构,图2表示动物细胞某种活动情况。据图做答。

(1)图1细胞内能产生ATP的结构有(填标号);能发生碱基互补配对的结构是(填名称)该细胞在离体条件下脱分化后,增殖过程中会消失的结构有(填标号)。

(2)研究图2细胞生命活动过程,一般采用的研究方法是________________。

(3)若图2细胞表示动物胰脏内的细胞,⑥可能为与血糖平衡有关的物质______________和___________。

(4)从图2中可看出,通过形成囊泡形式进行转化的生物膜是__________、_________。

(5)若图1是油脂腺细胞,参与油脂合成与分泌过程的细胞结构和参与图2所示物质的合成和分泌活动的细胞结构相比,不同的是_________________。

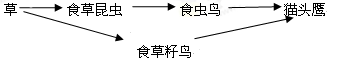

(每空2分,共11分)下图为某生态系统的食物网简化图,分析回答有关问题:

(1)在此食物网中共有条食物链。

(2)最长的一条食物链是,其中食虫鸟是级消费者。

(3)猫头鹰和食虫鸟之间的关系是。由于捕猎的原因,当猫头鹰的数量大量减少时,则食虫鸟的数量将会。

(4)能量流动和物质循环的渠道就是沿着进行传递的。

(每空2分,共16分)(1)饮酒过量的人表现为语无伦次、走路不稳、呼吸急促。在小脑、脑干和大脑三个结构中,与有关生理功能相对应的结构分别是。

(2)某学生一参加打扫卫生活动,就会打喷嚏,流鼻涕,甚至喘不过气来,离开现场后症状就会消失。该同学的表现叫做反应;引起该反应的物质叫,引发该反应的物质可能是。

(3)人在饥饿时遇到寒冷刺激,会变现出面色苍白,全身颤抖。这说明体内血糖浓度 ,细胞产热不足以维持正常体温,所以通过 方式加速热量的产生,全身颤抖。另一方面通过 方式,减少热量散失,所以面色苍白。参与上述调节的组织和器官,在神经系统中的大脑皮层、和垂体,内分泌腺有、和等。

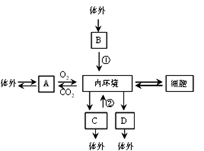

(每空2分,共8分)下图表示人体内的细胞与外界环境之间进行物质交换的过程。A、B、C、D表示直接与内环境进行物质交换的四种器官,①②是有关的生理过程。据图回答:

(1)内环境与A交换气体必须通过的结构是。

(2)B内的营养物质通过①过程进入内环境,①表示的过程是。

(3)②过程表示作用。

(4)D表示。

不同的生态系统,抵抗力稳定性和恢复力稳定性不同。()