某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,部分步骤如下:

(1)分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数分别如图甲、乙所示,长度为 mm,直径为 mm。

(2)选用多用电表的电阻“×1”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值约为  ;

;

(3)为更精确地测量其电阻,可供选择的器材如下:

电流表A1(量程300mA,内阻约为2 );

);

电流表A2(量程l50mA,内阻约为10 );

);

电压表V1量程lV,内阻 1000

1000 );

);

电压表V2(量程l5V,内阻约为3000 );

);

定值电阻 =1000

=1000 ;

;

滑动变阻器 (最大阻值5

(最大阻值5 );

);

滑动变阻器 (最大阻值l000

(最大阻值l000 );

);

电源 (电动势约为4V,内阻

(电动势约为4V,内阻 约为1

约为1 );

);

开关,导线若干。

为了使测量尽量准确,测量时电表读数不得小于其量程的1/3,电压表应选 ,电流表应选 ,滑动变阻器应选 。(均填器材代号)

根据你选择的器材,请在图丙所示的线框内画出实验电路图。

某同学研究小滑块在水平长木板上运动所受摩擦力的大小,选用的实验器材是:长木板、总质量为m的小滑块、光电门、数字毫秒计、弧形斜面、挡光片、游标卡尺、刻度尺。器材安装如图甲所示.

(1)主要实验过程:

(ⅰ)用游标卡尺测量挡光片宽度d,读数如图乙所示,则d =mm;

(ⅱ) 让小滑块从斜面上某一位置释放,读出小滑块通过光电门时数字毫秒计示数t;

(ⅲ) 用刻度尺量出小滑块停止运动时挡光片与光电门间的距离L;

(ⅳ) 求出小滑块与木板间摩擦力f =(用物理量m、d、L、t表示);

(2)若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为6cm的金属片替代,这种做法是否合理?(选填“合理”或“不合理”)。

(3)实验中,小滑块释放的高度要适当高一些,其目的是减少误差。(选填“系统”或“偶然”)

(10分)某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律。频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取9.8m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):

(1)由频闪照片上的数据计算 时刻小球的速度

时刻小球的速度 =___m/s;

=___m/s;

(2)从 到

到 时间内,重力势能增量

时间内,重力势能增量 =___J,动能减少量

=___J,动能减少量 ___J:

___J:

(3)在误差允许的范围内,若 与

与 近似相等,从而验证了机械能守恒定律。由上述计算得

近似相等,从而验证了机械能守恒定律。由上述计算得 ___

___ (选填“>”、“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是____________。

(选填“>”、“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是____________。

(10分)某实验小组利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系。

(1)做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间(遮光条的遮光时间)分别为 、

、 ;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d。则滑块经过光电门1时的速度表达式

;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d。则滑块经过光电门1时的速度表达式 =___;经过光电门2时的速度表达式

=___;经过光电门2时的速度表达式 =___,滑块加速度的表达式a=___。(以上表达式均用已知字母表示)。如图乙所示,若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为___。

=___,滑块加速度的表达式a=___。(以上表达式均用已知字母表示)。如图乙所示,若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为___。

(2)为了保持滑块所受的合力不变,可改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h(见图甲)。关于“改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h”的正确操作方法是___。

| A.M增大时,h增大,以保持二者乘积增大 |

| B.M增大时,h减小,以保持二者乘积不变. |

| C.M减小时,h增大,以保持二者乘积不变 |

| D.M减小时,h减小,以保持二者乘积减小 |

一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增加量△ω与对应时间△t的比值定义为角加速度β.我们用电磁打点计时器、米尺、游标卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验:(打点计时器所接交流电的频率为50Hz,A、B、C、D…为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出)

①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;

②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;

③经过一段时间,圆盘停止转动和打点,取下纸带,进行测量.

(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示,圆盘的半径r为______cm;

(2)由图丙可知,打下计数点D时,圆盘转动的角速度为______rad/s;

(3)纸带运动的加速度大小为______m/s2,圆盘转动的角加速度大小为______rad/s2.(计算结果保留3位有效数字).

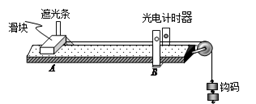

如图所示,是用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验,在滑块上安装一遮光条,把滑块放在水平气垫导轨上并静止在A处,并通过定滑轮的细绳与钩码相连,光电计时器安装在B处,测得滑块(含遮光条)质量为M、钩码总质量为m、遮光条宽度为d、当地的重力加速度为g,将滑块在图示A位置释放后,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间为△t,对滑块和钩码组成的系统而①实验中下列有关叙述正确的是

| A.本实验要求钩码总质量m远小于滑块质量M |

| B.如果实验结果中系统动能增加量大于重力势能减少量,则可能原因是气垫导轨不水平 |

| C.实验中应先接通电源,再释放钩码 |

| D.本实验要求在A处滑块初速度一定为零 |

②实验中还需要测量的物理量是(用文字及相应的符号表示)。

③本实验中验证机械能守恒的表达式为:(用以上对应物理量的符号表示)