(10分)【历史——20世纪的战争与和平】阅读材料,回答问题。

柏林墙大事记

1948年6月24日:前苏联军队构筑封锁线把柏林一分为二,使柏林成为“冷战”时期东西方对抗的最前沿。

1961年8月13日:民主德国决定封锁西柏林四周的边界,随后关闭勃兰登堡门,在分界线上建筑了隔离设施,总长达165千米,通称“柏林墙”。

1989年11月9日下午6时57分:民主德国宣布从即时起开放边境。聚集在柏林墙附近的德国人很快就拆除了这个横在德国人中间的高墙,史称“柏林墙倒塌”。

(1)据材料并结合所学知识,概述与“柏林墙”建立相关的国际形势。(4分)

(2)试归纳“柏林墙倒塌”对欧洲局势产生的影响。(6分)

【历史上重大改革回眸】

材料一 太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师,内外相维,上下相制,等级相轧……是以天下晏然。逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也.

一一摘自《文献通考》

材料二 本朝鉴五代藩镇之敝,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役,虏骑所过,莫不溃散.

一一摘自《朱子语类》

(1)依据材料,概述两则材料对宋初改革的不同评价。你认为影响对同一历史事件产生不同评价的因素有哪些?

(2)有人说,这一时期通过改革形成了“政治新格局”,你是如何理解的。全面评价该格局带来的影响。

【历史上的重大改革回眸】

有学者认为,秦以后中国历代的变法大致可以分为征农、征商和农商并征三种类型。阅读下列材料,回答问题。

材料一税人为主的征农型变法最典型的是北魏均田制……颁布条文中有“乐迁者听逐空荒,不限异州他郡”之规定,租调制以“一夫一妇计”……明朝的“一条鞭”法和清朝的“摊丁入地”都是以税地为主而进行的征农型变法。特别是“摊丁入地”因法律上先已宣布了“滋生人丁永不加赋”,从此即将舍地税人的制度彻底废除了。征商型变法,西汉的桑弘羊变法是其典型。盐铁官营……盐铁的生产和运销,一切由国家包揽……古人云“十口之家,十人食盐;百口之家,百人食盐……万乘之国,人数开口千万也”.…食盐垄断,形式上是征商,本质上仍是征农。

材料二典型的农商并征型变法,是王安石变法。在征农方面他首先推行的是青苗法和免役法。“贷谷于民,立息以偿”……“凡当役人户,以等第出钱,名免役钱”。……在征商方面王安石推出了市易法,“凡商旅所有必卖于市易,或非市肆所无必买于市易”,真正达到了“尽收天下之货自作经营”的目的。其时,市易司甚至连果实之类都自作经营。

——以上材料摘编自程念祺《中国历代变法类型及其成败》等

(1)根据材料一概括征农型变法的演变趋势。如何理解“食盐垄断,形式上是征商,本质上仍是征农”?

(2)比较材料一、二,指出王安石变法中征农、征商方面措施与材料一中同类措施的主要不同点。

随着人类社会的不断发展,政治制度也在不断演进。阅读下列材料并结合所学知识,回答问题。

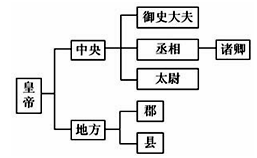

材料一秦政制示意图

材料二 作为我国历史上首部以根本大法形式确定民族资产阶级革命成果的《中华民国临时约法》,在我国宪法史和宪政实践中具有重要意义。它首度以根本法的角度对“人民”、“参议院”、“临时大总统”、“国务员”、“法院”等现代宪政体制意义上的事项作了制度性规定,在中国历史上极具开创性,展示着我国民族资产阶级构建资本主义民主共和宪政体制的美好期愿。

——王熙莹《<临时约法>实施受挫原因分析》

材料三

(1)据材料一指出,秦朝建立的专制主义中央集权制中除郡县制外还包括的政治制度。(2分)

(2)据材料二概括《中华民国临时约法》体现的政治体制的基本内容。结合所学知识指出《临时约法》在近代中国民主政治发展进程中具有的历史意义。

(3)据材料三所提供的信息并结合所学知识,分别指出十一届三中全会以来我国民主政治建设的重大成就。

(4)综合上述材料,说明中国政治制度发展的趋势。

阅读下列材料,回答问题。

材料一李鸿章1895年3月19日在日本马关指出:“此次战争,实获两个良好结果。第一,日本利用欧洲式之海陆军组织,取得显著成功,足以证明黄色人种亦决不逊于白色人种;第二,由于此次战争,中国侥幸得以从长夜之梦中觉醒,此实为日本促成中国发奋图强。日本有不弱于欧洲各国之学术知识,中国有天然不竭之富源,如两国将来能相互合作,则对抗欧洲列强亦非至难之事。”

——《蹇蹇录》中译本

材料二我们知道全国应战以后之局势,就只有牺牲到底,无丝毫侥幸求免之理。如果战端一开,那就是地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应抱定牺牲一切之决心。

——蒋中正庐山抗战声明(1937年7月17日)

材料三 尽管中国的抗日战争在日本偷袭珍珠港事件后已成为世界大战的一部分,但国共军队牵制100万日本军队的事实并没有在后来的历史记录中得到充分重视。……(但)没有中国的抗日战争,二战在欧洲战场的战事会更加扑朔迷离,出现其他变数。

——《牛津大学中国研究专家米德博士评价中国抗日战争》

(1)据材料一,概括李鸿章对甲午中日战争结果认识的观点。

(2)结合所学知识指出材料二中蒋介石庐山抗战声明发表的背景。并列举抗战初期国民党政府积极抗战的主要表现。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出近代两场中日战争对中国国际地位造成的不同影响。

阅读下列材料,回答问题。

材料一孙中山是中国近代政治文明——共和制的重要催生人。他的学说是“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以创新”。

——《中华文明史》第4卷

材料二 民国初年,全国报纸总数高达500余家,不少报纸以“民主”“民权”“民国”“国民”命名;全国报纸发行总数达4 200万份,“读报者虽限于少数人,但报纸发表之意见,有公众的或私人议论,几乎下等之苦力,亦受其宣传”。

——《中国近代通史》

材料三1914年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

――《帝国的分裂与保存》

(1)据材料一指出孙中山学说的特点。结合史实说明孙中山是中国“共和制的重要催生人”。

(2)根据材料二、三,你如何评价辛亥革命?