阅读下列材料,回答问题。

材料一 韩非子强调“刑过不避大臣,善赏不遗匹夫”,“法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争”,试图把“法”作为基本规矩尺度,以此去规范、约束一切行政活动,排除君主和官吏的私心、私威及主观臆断的干扰,韩非子还非常重视对官吏的监控,甚至提出了“明主治吏不治民”的主张。商鞅看到了仅靠监督来防止官吏腐败的局限性,设置专门的监督机构和官员。事实上,从秦代开始,中国传统政法体制设置就贯穿着浓厚的监督制约色彩。

材料二 儒家强调加强道德修为,自内而外从思想上防控腐败,这对于反腐倡廉具有非常重要的意义。孔子主张“欲而不贪”“君子爱财取之有道”,张扬“居陋巷而不改其乐”,这种内省不疚、无愧于心的精神满足感,是为官者严格自律的内在动力。

材料三 西方把权力视作“利维坦”。为了防止权力失控,防止腐败,西方素有分权、法治的传统,形成了遏制和防范权力腐败的制度和文化,为其他国家提供了学习的标杆或参考。早在古希腊时期,亚里士多德就高度推崇法律:“我们应该注意到邦国虽有良法,要是人民不能全部遵循,仍不能实现法治。”经过历史的沉淀,法治深入人心。为了防范公职人员腐败,很多国家都制定了严格的法律法规,比如韩国有《公务员道德法》,法国有《政治生活财务透明度法》等,在这些制度得到很好执行的国家,政治就相对清明,腐败现象较为轻微。西方国家大多建立了反腐败专门机构,一般直属议会,例如,英国领导反腐败机关的总检察长直接对议会负责。对于公职人员违反法律以权谋私的行为,很多国家的公务员法都规定了明确的惩戒措施,秉承零容忍的执法态度。在西方国家,新闻媒介被称为国家立法权、行政权和司法权之外的“第四权力”,是民间社会系统的信息通道。

——以上材料摘自《推进反腐倡廉工作需汲取中外历史经验》

(1)根据材料一、二,指出法家和儒家在反腐败问题上的基本主张。

(2)根据材料三,概括西方国家防止腐败的措施有哪些?

(3)结合以上材料,谈谈你对反腐败的认识。

阅读下列材料:

材料一近代史上,德意志民族也不乏杰出的科学家,像开普勒等,但这些杰出人物未能改变德国因社会历史原因所带来的总体上的科学落后局面。19世纪下半叶,在理论科学和应用科学两方面,德国突飞猛进,相继超过了法英。据科学史专家统计,从1850年之1890年的50年间,理论科学和应用科学上的重大成果数目,英国占106项,法国占65项,美国占33项,而德国占202项,一直持续到20世纪前半期。美国崛起与19世纪后半期到20世纪上半期。以1898年美西战争为界标,在此前50年美国集中解决国内的统一和制度问题,并且在经济总量上接近于头号强国英国;在此后50年美国越来越深地卷入两洋战略,并开始主导国际体系的建设。德、日的非和平崛起模式中最关键的最毫无节制地挑战现存霸权和国际体系,以军事扩张来解决经济资源的短缺,以及在制度和文化因素中的扩张特征。最终导致其崛起进程的中断和失败。美国在崛起过程中,没有成为英国霸权机器殖民体系的直接挑战者,在两次大战中都成为英国的主要盟国。美国不是推翻英国的全球霸主地位,而是在英国霸权自然衰落的过程中逐步取而代之。

——黄仁伟《大国兴衰的历史比较》

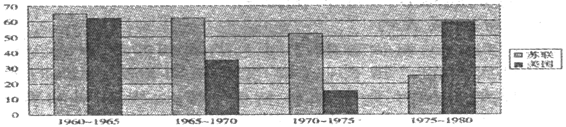

材料二 历史图表包含了政治、经济、文化等多种信息。

(1)根据材料一比较美国与德国崛起进程中的异同点。

(2)从上面图表中分别提取这两国历史变迁的相关信息,并结合所学知识予以说明。

清朝和“光荣革命”后的英国,都逐渐出现了体制完备的“内阁”。 阅读材料,完成下列要求。

材料一清代沿袭明制,继续设立内阁,设内阁大学士和学士多名,大学士称中堂。从制度上讲,清内阁与明朝相似,但清的内阁权力削弱,加之入关之初的议政王大臣会议和军机处的设立等,均分割了内阁的权力。内阁名义是“赞理机务,表率百僚”的最高行政机关,但清朝皇帝极端专权,使“内外臣工纤悉不敢自专,必以上请也。”内阁与军机处分担政务,协助皇帝处理大量日常庶务;皇帝则借助军机处重点专断国家机要。

—— 摘编自张妍《清史十五讲》

材料二“光荣革命”以后,内阁慢慢疏离国王,逐步依附于议会。后国王退出了内阁,首相产生。此后,内阁日益独立于国王控制之外。到18世纪末,随着两党政治结构的逐步形成,内阁制度的各种基本原则通过一个又一个先例的开创而确立起来,形成了一系列原则:内阁大臣由议会中多数党组成;内阁必须对议会负责……在法律上,国王有选择和任命其他内阁大臣的权力,实际上,国王只能接受议会选举的结果,委任在选举中获胜的党的领袖为首相,授权其组阁。国王是国家元首,但实际最高行政首长是首相,首相手中握有行政权和立法创意权,事实上成为国家政治生活的最高决策者和领导者。以议会为后盾的内阁成为国家权力的轴心,国王变为“统而不治”的虚君,英国的君主立宪制臻于完善。

——摘编自王玮《世界通史教程·近代卷》

根据材料一、二并结合所学知识,对中英“内阁”进行比较。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:①第一次世界大战和大萧条的一个结果是1931年第二次世界大战在中国爆发,当时日本军队在中国领土上建立了殖民帝国。②20世纪30年代,纳粹政权执行领土扩张政策,冲突扩大到了欧洲。③到1941年,世界上所有的大国都卷入了这场吞噬了大部分欧洲国家,几乎所有的亚洲和太平洋国家和地区、非洲部分地区的暴力和痛苦的大漩涡之中。……④随着美国和苏联在战争中起主导作用,盟国于1945年在这场战争中取得胜利。

——杰里·本特利等《新全球史》

材料二:远东国境,根据斯大林的指令,已经用钢筋水泥加固,并且由勇敢的拥有优良装备的远东苏军和强有力的太平洋舰队守卫着。党以及政府除了完成这种难于攻破的防卫态势外,还对远东地区的农业交通、社会文化及其他方面进行异乎寻常的开发。

——1936年11月11日苏联真理报社论《社会主义在东方的胜利》

材料三:1935年5月,日本开始在中蒙边境不断向苏联进行大规模的挑衅。为了使日本陷入中国战场而无法北进苏联,苏联加强对华援助。……1941年4月13日,苏联为了避免同日本冲突,与日本签订了《苏日中立条约》。这是苏联又一次拿别国的领土与主权做交易,条约签订后,苏联对中国的秘密援助也在不断减少,并逐步趋于停滞。而且,苏联为了遵守条约,迟迟没有对日宣战。只是到1945年8月在第二次世界大战进入尾声、日本败局已定时,为了争取实现与英、美在雅尔塔会议上达成的对日作战的条件,苏联才对日宣战,与日本进行了20多天的正式战斗。

——《世界全史》

(2)根据材料二、三说明为了避免两线作战,苏联在远东地区作了哪些准备?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析苏联对中国的援助从减少到最后停止原因?

(4)综合上述材料二、三并结合所学知识,评价苏联在二战中的行为。

材料四: “9.11”事件发生后, 恐怖主义危害人类, 破坏和平的罪行引起了国际社会的共愤和反对。然而, 历史并非总是如此。当德意日法西斯势力横行肆虐, 战火蔓延, 成为世界公敌的时候, 人们却屡屡错失良机, 终于酿成了人类历 史上最为惨烈的灾难。江泽民主席在1995年一次讲话中指出:“痛苦的回忆, 使人们更加清醒……历史表明, 社会制度和意识形态不相同的国家能够联合起来, 共同对付人类生存与发展面临的挑战。”

(5) 材料四中提到的“人类历史上最为惨烈的灾难”和“痛苦的回忆”指的是什么? 举两例说明这一最为惨烈的灾难前后, 主要大国怎样“屡屡坐失良机”自食其果的? (3分)

阅读下列材料,回答问题

材料一:战胜国可以剥夺德国的殖民地,解除其武装直至保留其警察力量,并使其海军列入大国中第五流的地位。但如果它感到自己在和约中受到不公正对待,它同样最终会从胜利者身上找到进行报复的手段。因此,我强烈反对把更多德国人从德国统治下交由其他国家统治。在当前情况下,我认为最大的危险是德国可能把它命运同布尔什维主义连在一起……

—劳合·乔治《草拟和约条款最后文本前对和平会议的几点意见》

材料二:法国以最明确的方式提出要求,主要有四点:第一,阿尔萨斯必须归还我们,但归还时不应像根据1815年条约那样的支离破碎,应按照1790年以前的边界归还。这样我们就将在地理上以及矿藏上拥有萨尔盆地。第二,法国政府希望看到莱茵河以西的领土和德意志帝国分开,并成立一个类似缓冲的国家。

——《新编剑桥世界近代史》

材料三:德国全部的殖民地、整个海军、大部分商业船队以及它控制的海外市场,已被剥夺或将被剥夺。因此德国已经感到给予它的最大的打击,而人们以为通过某些领土条件的改善能使德国平息下来,这纯粹是幻想。

——克里孟梭《对劳合.乔治先生3月25日照会的总意见》

材料四:(英国)于1935年6月同德国签订《英德海军协定》。协定规定:德国可以拥有舰队总吨位永不超过英国海军总吨位的35%,德国潜水艇吨位将不超过英国吨位总额45%

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编》

(1)结合所学知识,说明英国主张如何处置德国?根据材料并结合所学知识分析英国持这种主张的原因是什么?

(2)根据材料说明法国的主张与英国的主张有什么主要分歧?说明法国的目的和表面理由。

(3)结合所学知识,指出材料四说明了什么?

19世纪末,美国工业总产值跃居世界第一位,随着经济实力的增强,积极参与国际

事务,争夺世界霸权。阅读下列材料,回答问题。

材料一:柏林,1917年1月19日,德国外交大臣给德国驻墨西哥大使的密令:2月初我们将实施无限制潜艇战。尽管如此,我们仍希望美国保持中立。如果这个计划不成功,我们将在下列基础上与墨西哥结成同盟:我们将一起发动战争并一起走向和平……相信墨西哥一直想收复在新墨西哥州、德克萨斯州、亚利桑那州的领土

材料二:美国在欧洲受挫,但它的扩张势头有增无减,它的目光自然转向世界其他地区——远东和太平洋地区。英俄矛盾一度是主要矛盾,战后美日矛盾已经成为主要矛盾了。1919年11月,略奇等美国参议员公开声明,其要点是“中国不已本国领土或沿海之无论何处,割让或租借于无论何国”。 “中国赞同所称门户开放主义,并实行中华民国各地方,无有例外”。中国代表的表态得到美国的赞许。

材料三: 漫画《坍塌的桥》

材料四:美国黑人领袖杜波伊斯于1918年写下一本有关即将到来的世界的非凡预言:这场战争既是一个结局,也是一个开端。世界上较蒙的人们决不再仅仅占据他们以前所占据的地方。在这些地方,迟早将会出现独立的中国、自治的印度、代议制的埃及、非洲人的而不仅仅是供他人进行商业剥削的非洲————《全球通史》

(1)根据材料一概括指出美国于1917年卷入战争的原因

(2)根据材料二分析美国对山东问题的变化的原因

(3)材料三提供了哪些历史信息?结合所学知识回答美国的“空缺”产生什么影响?

(4)人们对材料中“这场战争既是一个结局,也是一个开端”各有不同的理解:有人理解为“战争结束了,和平已经来临”;有人理解为“新的世界大战已经拉开了序幕”。你同意哪种观点?结合史实说明理由。