1908年底,德意志部分议员提出议案,要求详细规定帝国宰相的职责,规定皇帝的宣战权必须得到议会的赞同。这些议案没有获得通过,但帝国议会获得了在质询宰相时通过多数决议确定国会意见的权力,还可以宣布对宰相不信任。这表明当时德意志帝国议会( )

| A.剥夺皇帝的行政大权 | B.政治作用得到增强 |

| C.最终获取了立法大权 | D.决定宰相政治命运 |

文史学者宋元彬在日记《红尘冷眼》中说:“(某日)晚,参加(浙江省政协丽水调研活动)文教专业组,听取丽水县文教方面负责人之报告,报告扫盲工作者谓经过八昼夜的苦战,扫了五万文盲,每人认识了一千五百字。”这一现象反映了当时

| A.“科教兴国”战略正在落到实处 | B.“教育革命”在全国各地广泛展开 |

| C.大跃进运动波及文化教育领域 | D.社会主义新型教育制度收获成效 |

“敌我之间和人民内部这两类矛盾的性质不同,解决的方法也不同。简单地说起来,前者是分清敌我的问题,后者是分清是非的问题。”对于上述毛泽东著作中“两类矛盾”学说理解正确的是

| A.分清敌我与是非问题是中国建设道路的核心内容 |

| B.该学说对新民主主义革命胜利起了指导作用 |

| C.该学说为新中国的成立作了政治理论准备 |

| D.该学说对社会主义建设道路的探索是有益的 |

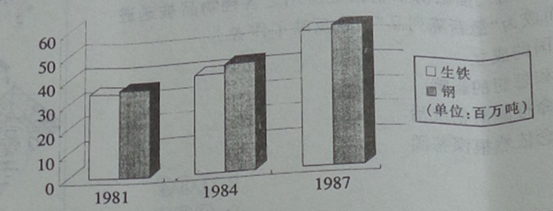

下表反映的是1981~1987年中国部分工业产品产量变化情况,导致这一变化的主要因素是

| A.农村经济体制改革的推动 | B.城市经济体制改革逐步展开 |

| C.浦东开发战略的全面实施 | D.社会主义市场经济体制确立 |

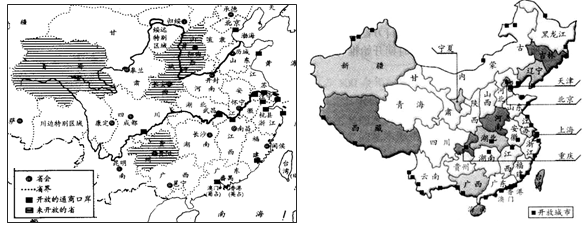

历史地图包含丰富的政治、经济和文化信息。有关下面两幅地图的信息,不合理的是

中华民国对外开放图(1917)中国改革开放示意图

| A.两者都是从东南沿海开始逐步向全国扩展 |

| B.前者开放无规律、无计划,是被迫;后者有计划、逐步开放,是主动 |

| C.长江流域和黄河流域都是对外开放的重点地区 |

| D.前者开放的区域具有不彻底性;后者是全方位、多层次、点线面结合 |

剑桥大学教授彼得诺兰说:“我认为对于任何经济,尤其是对中国这样—个非常贫穷的面临许多问题的经济来说,这是—个明智合理的策略,而任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的,这样会给中国的工业化进程、人民的生活及福祉造成极大困难。我—直深信中国在五十年代早期以及七十年代后半期之后,选择了一条最适合自身发展的道路。材料中说的“适合自身发展的道路”指的是

| A.推动国民经济的均衡发展 | B.发挥政府对经济发展的作用 |

| C.加强市场机制对经济发展的作用 | D.融入经济全球化的浪潮 |