现任世界经济论坛主席施瓦布认为:“当今世界己发生根本性变化,最重要的一点是全球政治和经济重心已由西向东,由北向南转移。……探讨应对共同挑战的新准则是论坛的工作重心。”符合材料表述的是( )

| A.发展中国家正在超越发达国家 |

| B.世界多极格局已经形成 |

| C.国际经济政治秩序需要重构 |

| D.大国结盟应对新势力的挑战 |

下列属于19世纪典型的浪漫主义文学风格的是()

| A.反映对现实的失望情绪;人物个性鲜明,情节跌宕起伏 |

| B.典型再现社会的风貌;塑造正面人物,故事生动真实 |

| C.故事的背景很不明确;强调表现自我,语言一反传统 |

| D.反映了民族革命斗争;现实融入幻想,景象丰富多彩 |

《全球通史》说:“(1870年以后)工业研究的实验室……配备着对指定问题进行系统研究的训练有素的科学家。”这反映了第二次工业革命的特点是( )。

| A.兴起于重工业 | B.电力的广泛使用 |

| C.欧美国家同时发生 | D.科学和技术紧密结合 |

以生产方式的标准来划分,人类文明经历了如下图所示的几个阶段。其中空格处应是()

| A.铁器文明 | B.电气文明 |

| C.工业文明 | D.游牧文明 |

达尔文的《物种起源》出版后,引起欧洲宗教势力的极大愤慨,下图是他们讽刺达尔文的漫画,之所以出现这种现象,是因为()

| A.达尔文伤害了人类的尊严 |

| B.达尔文亵渎了神和宗教 |

| C.达尔文创立了生物进化论,否定了封建神学创世说 |

| D.达尔文提出“用进废退”和“获得性遗传”原则 |

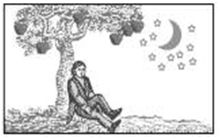

某班同学在制作《近代物理学的成就》手抄报时,画了下面一幅漫画。漫画中有“苹果”“月亮”“星星”等。他要表达的是( )

| A.伽利略通过对自然的观察发现了自由落体定律 |

| B.牛顿在自然现象启发下开始研究万有引力定律 |

| C.爱因斯坦相对论的提出基于对自然规律的把握 |

| D.任何科学规律及定律的发现都有其偶然的因素 |