近代著名社会活动家梁启超一生“有定则无定见无定行”。定则是爱国之心立宪之志和新民之道,在此定则下,其见解、行动则是不断流变的:维新——保皇——君主立宪制——护法——民主共和。这一事例集中体现了( )

| A.近代救国道路探索的深入与曲折 |

| B.族资产阶级的两面性 |

| C.新旧交替的时代特征 |

| D.近代政坛政客投机钻营的乱象 |

关于古代“市”的发展叙述正确的是:①秦代管理“市”的法律规定商品买卖必须明码标价②汉代进行集中贸易的“市”有专门的管理机构③隋朝时形成民间集市——草市,唐代逐渐演进为相对集中的地方商业中心④宋代的“市”,突破了原先空间、时间上的限制

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③④ |

图中素纱禅衣反映了哪个朝代的纺织成就

| A.秦朝 | B.汉朝 | C.唐朝 | D.宋朝 |

使成都平原成为“天府之国”的古代水利工程是

| A.都江堰 | B.郑国渠 | C.白渠 | D.井渠 |

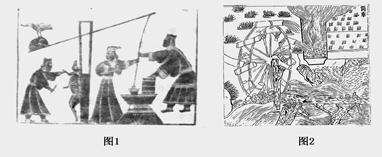

水利工具是农业进步的基础,与图1相比,图2工具的进步之处在于

| A.促进了水资源的合理利用 | B.既能灌溉又能排涝 |

| C.灌溉时节省了人力 | D.能够利用鼓风冶铁 |

被史学界称之为“我国古代农业技术史上农用动力的一次革命”是

A B C D