【20世纪的战争与和平】

材料一 1918年1月,当第一次世界大战快结束时,美国成尔逊总统提出十四点计划,认为这是促进世界和平的唯一可行的计划。

(1)公开订立和平条约,无秘密外交。

(2)无论战时与和平时期,公海航行绝对自由:……

(4)充分互相保证,各国军备必须减少至保证本国内部安全的最低水平;

……

(14)成立国际联盟以维持世界和平。

一一威尔逊《世界和平纲领的“十四点原则”》

材料二 第二次世界大战范围扩大,美、英迫切需要进一步协调反法西斯的战略。两国首脑于1941年8月在大西洋北部纽芬兰阿金夏海湾的奥古斯塔号军舰上举行大西洋会议。在1941年8月13日签署了《大西洋宪章》,14日正式公布。

第一,他们的国家不寻求领土和其他方面的扩张。

第二,两国反对不符合有关民族自由表达的愿望的领土变更。

……

第六,在最终摧毁纳粹暴政以后,两国希望见到建立这样一种和平,以使一切民族得以在自己的疆界内安居乐业,保证一切地方的所有居民都可以过无所恐惧、不虞匮乏的生活。

第七,这样的一种和平应当使所有的人能够在公共海洋上不受阻碍地航行。

第八,两国相信,世界上一切国家,基于实际的和精神上的原因,必须放弃使用武力。如果在自己的国界以外进行侵略威胁或可能进行侵略威胁酌国家继续使用陆海空军备,就不能保持未来的和平。两国相信,必须在建立更广泛和更持久的普遍安全体系以前解除这类国家的武装。两国也将赞助和提倡一切其他实际可行的方法,以减轻爱好和平的各国人民在军备方面的沉重负担。

——《大西洋宪章》

(1)依据材料并结合所学知识,比较说明《大西洋宪章》在构筑集体安全方面与威尔逊的“十四点原则”有何不同。

(2)依据材料并结合所学知识,谈谈你对当今集体安全的认识。

阅读材料,结合所学知识回答问题。

斯大林规定社会主义事业同资本主义阶段形成的一切东西完全对立起来,让社会主义在一个封闭的自我陶醉的环境中运行,以显示社会主义的“纯洁性”和“优越性”。他认为社会主义只能实行计划经济;社会主义只能允许两种公有制形式的经济存在和发展;社会主义公有制越大越公就越优越;以重工业为中心的工业化道路,就是社会主义区别于资本主义工业化的道路。

——摘自《世界历史》杂志

问题:

(1)“以重工业为中心的工业化道路,就是社会主义区别于资本主义工业化的道路。”斯大林关于社会主义工业化道路的上述认识,在他领导的苏联社会主义建设中有哪些具体体现?这种工业化道路对苏联的经济发展产生了哪些影响?

(2)十一届三中全会以来,在总结历史和苏联工业化经验教训的基础上,我国在探索工业化道路的过程中,采取了哪些重要举措?

春秋战国是我国重要的社会转型时期,请结合所学知识回答下列问题。 材料一 阅读下面三则材料

材料一 阅读下面三则材料

春秋时期的铁锄

管仲对(齐桓公)曰:“……美金(铜)以铸剑戟,试诸狗马;恶金(铁)以铸锄、夷、斤、欘,试诸壤土,则甲兵大定”

——《国语·齐语》

在我国,铁器的出现可以追溯到三千三百年前的商代中期,但当时的铁是自然陨铁,而不是人工冶铁。我国最早的人工冶铁制品,出现在两千五百年前后,也就是春秋战国之际,铁器已经有了斧、锛、凿各种刀具,中国社会历史进入到铁器时代。

——中国社会科学院白云翔

(1)以上材料是围绕什么主题选取的?能证明这一主题最有价值的材料是哪一个?你的理由是什么?

材料二

|

阅读下列材料:

材料一(周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——《史记·周本纪》

材料二三年,(周)幽王嬖爱褒姒。褒姒生子伯服,幽王欲废太子。太子母申侯女,而为后。后幽王得褒姒,爱之,欲废申后,并去太子宜臼,以褒姒为后,以伯服为太子。周太史伯阳读史记(当时各国记载的历史皆称史记)曰:“周亡矣。”

——《史记·周本纪》

材料三“夏商周断代工程”于1996年正式设定,成为中国“九五”期间重点科技公关项目。为了使工程规定的目标能顺利实现,国务院成立了由国家科委副主任邓楠为组长、七个部委领导为成员的领导小组,李铁映、宋健二人为工程特别顾问。聘任历史学家李学勤、碳—14专家仇世华、考古学家李伯谦、天文学家席泽宗为工程“首席科学家”,主持由21位不同学科的专家组成的专家组工作。

——陈宁《“夏商周断代工程”争议难平》

请回答:

(1)根据材料一指出,西周分封的对象主要有哪几类?

(2)根据材料二并结合西周时期的政治制度分析,为什么“周太史”发出“周亡矣”的感叹?

(3)史料一般分成原始史料与二手史料两大类。从研究西周历史的角度看,材料一、二所引用的史料属于哪一类?材料三中“夏商周断代工程”所采用的研究方法有什么特点?

阅读下列材料

材料一:山东自古以来就是中国领土,德国在山东的一切权利应直接归还中国;至于二十一条、1918年中日关于山东的换文,以及英法等国与日本之间关于山东的协约,均因欧战爆发所致,此次和会应予以变更。中国代表团另提交了取消二十一条、直接收回山东权利的书面照会。

──顾维钧在巴黎和会上的讲话

日本代表宣称:胶州湾自日本占领后,事实上已为日本领属,而且中日对于胶州租借地和铁路问题已有成约;如果山东问题不能圆满解决,日本将不在和约上签字。美国代表提出:中日先于1915年就山东问题订约换文,1918年又有续约,且英法同日本也有协定,承认日本在山东的权利,和会须维持各项条约的神圣性。英国代表则提出山东问题两项解决办法:或按照中日协定条件,或使日本继承德国权利。

──据王芸生《六十年来中国与日本》

材料二:(1919年)6月24日以后,北京外交部接连电告代表团:国内局势紧张,人民要求拒签,政府压力极大,签字一事请陆总长(注:外交部长陆征祥,中国代表团团长)自行决定。……当时国内公众团体以及某些省份的省长们甚为焦急,纷纷致电代表团,坚请拒签。

──摘自《顾维钧回忆录》第一分册

材料三:因感觉大会对山东问题解决办法之不公道,中国代表团曾于1919年5月4日对最高会议提出正式抗议,并于5月6日声请保留。……媾和会议,对于解决山东问题,已不予以中国公道,中国非牺牲其正义公道爱国之义务,不能签字。

──摘自1919年6月28日《中国代表团宣言》

根据以上材料,评述中国代表团在巴黎和会上的外交努力

要求:内容应包括外交努力的主要目标、经过、结果及其评价。答题应成文,无需罗列材料,限180字以内。

阅读下列材料:

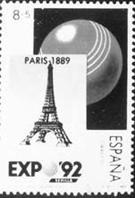

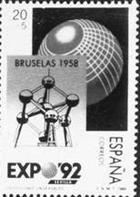

2010年,上海将举办世界博览会,世博会是由各国政府组织举办的具有较大影响的国际性博览活动,它与奥运会一起,被称为当今世界的两大顶级盛会。各国在举办世博会时一般要建设标志性建筑,其中有些已成为城市乃至国家的象征。在1992年西班牙的塞维利亚世博会开幕前夕所发行的四枚纪念邮票,画面分别为曾经举办过世博会的城市和标志性建筑。

图 1图 2图 3图 4

材料一:1851年,第一届世博会在英国伦敦开幕,博览会新建的展馆首次将钢铁构件、玻璃和层压板结合用于建筑物的建设中,被形象地誉为“水晶宫”。(图 1)

材料二:法国巴黎是举办世博会最多的城市,留下的经典建筑也最多。埃菲尔铁塔是1889年举办世博会的标志性建筑,高320米、由18000多个钢制构件和数百万个铆钉组装而成。埃菲尔铁塔被称为现代铁塔之父,现已成为巴黎和法国的象征(图 2)。

材料三: 1958年,比利时布鲁塞尔世博会上,中心建筑是一座原子能结构的球形展馆,这是一座放大了 160亿倍的铁原子模型,它象征着人类安全、和平地应用原子能。(图 3)。

材料四:1970年日本大阪世博会上,最受关注的作品莫过于日本现代艺术大师冈本太郎设计的太阳塔和美国馆中由阿波罗登月带回的月亮石。(图4)

根据以上材料和所学知识,回答问题:

(1)第一届世界博览会选定在英国举办。列举当时水晶宫中有哪些机器设备可能作为展品?

(2)1889年在法国举办世博会与什么历史事件的纪念活动有关?埃菲尔铁塔反映了当时工业领域的什么巨大成就?

(3)1958年,比利时布鲁塞尔世博会的中心建筑是一座原子能结构的球形展馆,反映了人类希望安全、和平地应用原子能。为此,1957年西欧六国成立了什么组织?有何意义?

(4)1970年日本大阪世博会上的作品向世界展示了怎样的特定寓意?中国能否参与大阪世博会?为什么?

(5)你认为从以上几张邮票中贯穿的主线是什么?