阅读下列材料,回答问题。

材料一

| 朝代 |

粮食亩产水平(市斤) |

人均粮食占有量(市斤) |

全国耕地面 积(亿市亩) |

粮食作物播种面积所占比重 |

||

| 总面积 |

北方 |

南方 |

||||

| 春秋战国 |

91(全国) |

614.8 |

2.3 |

|

|

94% |

| 秦汉 |

117(全国) |

1 048.35 |

5.72 |

|

|

94% |

| 魏晋南北朝 |

122(北方) 215(南方) |

1 167.7 |

3.85 |

1.925 |

1.925 |

90% |

| 隋唐 |

124(北方) 328(南方) |

1 450.92 |

6.42 |

3.21 |

3.21 |

90% |

材料二 植茶业在唐代相当发达,产茶地90%集中于今天浙江、福建、江西、江 苏、安徽、湖北、湖南等省。据唐朝张途记载:“(祁门县)山多而田少,水清而地沃。山且植茗,高下无遗土,千里之内,业于茶者七八矣。”

——据郭亮《从茶产地的分布看唐代区域经济的开发》

材料三 唐代饮茶之风遍及大江南北。陆羽的《茶经》提出饮茶“宜精行俭 德之人”,标志着茶文化的正式形成。唐代的茶文化包含了和谐、中庸的思想,强调饮茶自修内省和对超然物外、安详、平和的审美境界追求。

——据萧凤声《试论中国国民性与中国茶文化精神》

(1)依据材料一,概括春秋战国到隋唐时期中国农业的发展趋势。

(2)依据材料一,分析材料二中种茶业发展的原因。

(3)你觉得材料二中“(祁门县)……千里之内,业于茶者七八矣”的记录可信吗?请说明理由。

(4)结合材料和所学知识,从政治、经济角度分析唐代茶文化形成的原因。(3 分)

儒家思想是中国传统思想,经历了数千年发展。阅读下列材料,回答下列问题:

材料一:①“仁者爱人” 、“己所不欲,勿施于人”、“ 幼吾幼,及人之幼。老吾老,及人之老”②“天行有常,不为尧存,不为桀亡”

材料二:①“观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡。能变则变,不变则亡,全变则强,……如今中国不变法,则必亡是矣。”②“我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。”

请回答:

(1)材料一属于哪个学派的观点?根据材料,解释“和谐社会”的内涵。

(2)材料二分别属于哪一政治派别的观点?代表人物有哪些?(各举一例)根据所学知识分析,他们对中国传统文化的态度有何不同?为什么?

20世纪中国经历了3次巨变,产生三位伟人,他们的思想是中国人民宝贵的财富。阅读下列材料并回答问题。

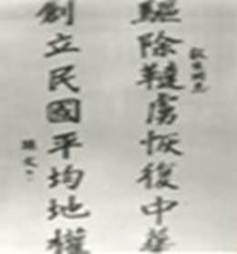

材料一孙中山手书

图1图2

材料二全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之巅远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料三

邓小平在中共十二大上 邓小平在南方谈话

(1)材料一图l孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?依据材料一图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?这一思想的提出和发展对中国革命运动的发展有什么历史作用?

(2)材料二出现的历史背景是什么?毛泽东充满诗意的语言反映他怎样的一种情怀?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?

(3)中共十二大上,邓小平明确提出什么重要理论?十年后,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?

(4)综合三则材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。

科学技术的发展与革新是社会生产力发展的重要标志,是推动社会前进的主要力量,人类社会的发展与科学技术的发展紧密相联。

阅读材料并回答下列问题。

材料一 中国古代科技成果统计表

| 类别 |

数学 |

天文历法气象 |

地学 |

化学 |

农学 |

机械 |

水利 |

轻工 |

兵器 |

| 项数 |

22 |

25 |

25 |

9 |

25 |

7 |

7 |

8 |

8 |

——《中国的世界记录》

材料二 有西方学者认为:“近代世界赖以建立的种种发明与发现可能有一半来源于中国。”

材料三 “盖其火炮器械,无不猛烈精巧,为中国所必不能及。”

——鸦片战争中的浙江巡抚刘韵珂

“泰西巧妙,而中国不必安于拙,泰西有,而中国不能傲以无也。

——左宗棠

(1)据材料一指出中国古代领先世界的科学技术分布领域有何特点?(2分)分析形成这一特点的原因?

(2)试以两例宋代科技成就来论证材料二的观点。

(3)从材料三中可以获取关于中国近代科技方面的哪些信息?

(4) 试从经济、文化、外交等方面分析说明造成这种不同的原因。

南宋著名爱国诗人陆游的《书愤》一诗中有“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”之句。陆游的诗句描述了当时怎样的局势?这种局势是如何形成的?

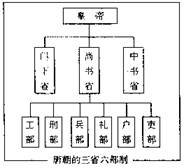

唐朝三省六部制度更加完善,示意图如右。请说明其作用。