史学家许倬云根据对春秋时期在政治上活动的516人和战国时期在政治上活动的713人所做的统计研究,发现后一个时期出身微贱的人的百分比两倍于前一个时期:春秋时期为26%,战国时期为55%。比例增加说明( )

| A.更多儒家思想家得到重用 | B.世卿世禄制度被彻底打破 |

| C.宗法分封制逐渐走向解体 | D.战国时普遍推行军功爵制 |

“要触犯当时的社会制度,就必须从制度上剥去那一层神圣外衣。”为此,西欧掀起了()

| A.文艺复兴运动 | B.宗教改革运动 |

| C.启蒙运动 | D.工人运动 |

1977年10月21日,《人民日报》头版头条刊登了“高等学校招生进行重大改革”的报道。这一“重大改革”是()

| A.教育领域拨乱反正的重要措施 |

| B.实施“科教兴国”战略的重要步骤 |

| C.贯彻十一届三中全会精神的重要举措 |

| D.贯彻“三个面向”教育方针的具体体现 |

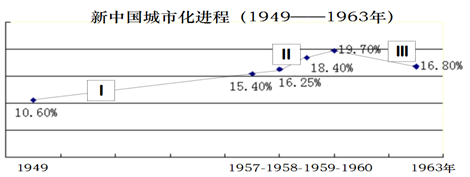

观察新中国城市化进程发展曲线,其中出现阶段“Ⅲ”的主要原因是()

| A.为完成“一五”计划 | B.正实施全面经济调整 |

| C.支持农业合作化运动 | D.为增强国有企业活力 |

近代中国某一报纸刊登过如下文章:《民族的国民》、《驳新民丛报最近之非革命论》、《驳革命可以召瓜分说》、《告非难民生主义者》,该报纸是()

| A.《时务报》 | B.《国闻报》 |

| C.《申报》 | D.《民报》 |

1913年北洋政府农商部颁布条令:“自今为始,凡隶届本部之官业,概行停罢,或予招商顶办。”此政策可能引发()

| A.政府加大投资力度 | B.列强对华商品输出量锐减 |

| C.官办企业私营化 | D.工厂倒闭国家经济动荡 |