阅读下列材料:

材料一 雅典每年举行特别公民大会,投票决定民主威胁者的命运。此项行动使用一种特殊的“选票”,即陶片或贝壳。人们把威胁者的名字刻在陶片或贝壳上,投入会场的陶缸中。如某人得票超过600O,就将被判流放国外10年,但其家人不受牵连,本人亦在流放期满后恢复公民权。

材料二 民众法庭是日常司法机关,各法庭审理的案件是通过抽签选定的,各庭的房间、法庭主持人、水时计监督人、监票人的产生,也由抽签决定,其责任是一次性的,下次开庭需再次抽签。

请回答:

(1)“陶片放逐法”是由谁确立的?其实质是什么?

(2)材料二中涉及实行民主的一种方式是什么?是为了解决什么问题所做的决定?

(3)雅典的民主制度有什么局限性?

(4)据材料谈谈其对今天社会主义民主政治建设的借鉴意义。

阅读下列材料:

材料一 古典经济学家……认为市场经济是一种“自然秩序”,它奠基于人的利己主义本性。因为人都是为了追求自身利益而从事商品生产与交换的,被一只“看不见的手”将生产的分工与商品的交换调节起来,使人们彼此满足了需求,从而促进社会的利益。……他们要求让“看不见的手”所造成的“自然秩序”不受干扰地存在,不要用人为的制度去加以控制。政府只需发挥保卫国家的职能,并维持某些公共工程,其余的就让“看不见的手”去发挥作用。

——摘自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》下卷

材料二 从30年代经济危机之后,凯恩斯学派在西方世界就大行其道,并且占据了统治地位。这一学派……给资本主义经济开的灵丹妙方是:当经济出现萧条时,通过扩大政府开支、减税和降低银行利率等办法来刺激需求,促进生产繁荣;当出现通货膨胀时,则以减少政府支出、增税和提高利率等措施来抑制通货膨胀的发展。这些办法在相当时期内,收到了一定的效果。

——摘自王斯德《世界当 代史参考资料》

代史参考资料》

材料三 里根当选之后(1981年),雄心勃勃,表示了实行少政府(干预)、少开支、少征税、少福利的政策,对美国经济来一番“引人注目的改变”。

——摘自王斯德《世界当代史参考资料》

回答:

(1)材料一反映了什么思想?

(2)与上述思想相比,材料二所反映的思想主张有何不同?指出美国二十世纪三十年代最能体现这一变化的历史事件,并概述其主要内容。

(3)材料三中,里根政府进行“引人注目的改变”的原因是什么?这一“改变”取得了哪些成效?

阅读材料,回答问题。

材料一 “美国真正的天赋在于,它懂得改变。”“(20世纪30年代)当绝望和大萧条袭来的时候,……通过新的政策、新的工作和新的共同目标战胜了恐惧。是的,我们可以!”

——美国总统奥巴马的演讲文摘

⑴材料一中“新的政策”是指什么?该政策“新”在何处?

材料二苏联虽然号称“最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足。1985 年苏联人均收入为西方国家的三分之一左右,生活水平与西方的差距更大。而且,主要消费品长期短缺、供给不足,经常需要凭票供应,暗藏了通货膨胀的危险,人民生活水平从一战前的欧洲第五位下降到在八十年代的居世界第八十八位。1985年人均住房面积仅15平米,为西方国家50%;每百户汽车拥有量为14辆,仅为西方国家的17.50%。

——《全球通史》

⑵材料二反映了苏联社会发展的什么问题?为此,20世纪80年代后期,苏联曾进行过什么改革?结果如何?

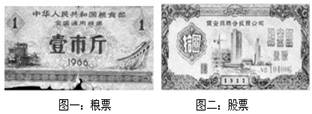

材料三

注:粮票(1955年起发行至1993年停止流通)曾关系到国计民生,虽已退出历史舞台,但仍能昭示那个时期的经济体制特色,颇具史料价值。新中国第一张股票是1983年7月8日由深圳市宝安县联合投资公司发行的,它打破了“股票是资本主义的专利”的旧观念。此后,上市公司在中国纷纷涌现。

⑶依据材料三并结合所学知识,概括从图一到图二反映出中国的经济体制发生了怎样的变化? 变化的原因是什么?

⑷综合上述材料,你能得出什么启示?

某些时期中国经济发展呈现出了鲜明的阶段特色。

阅读下列材料,回答问题。

材料一宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新舷路开辟以后)却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯(美国)《全球通史》

(1)据所学的知识概括指出宋朝“商业革命”主要表现。应怎样理解宋代的商业革命丝毫“未对中国社会产生爆炸性的影响?

材料二历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是官局的两三倍。……至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

(2)根据材料二概括指出明清之际江南手工业发展的特点。

材料三

(3)材料三反映的经济形式在19世纪末20世纪初获得初步发展,第一次世界大战前后又迎来了“短暂的春天”。归纳指出其在上述两个阶段发展的共同原因。

阅读材料,回答下列问题:

材料一马基雅维里在讨论共和的《李维史论》中说,人性的软弱使民众难以抵抗腐败的诱惑,他们不易为共和做牺牲,反而更容易被专制权力所网罗,“为了一点小恩小惠就成为专制的帮凶”。而且,就像罗马共和晚期恺撒称帝的时候“民众懵懂无知,居然看不到正在套到自己脖颈上的缳轭”。现在人们回顾共和在民国初期的失败,往往归咎于强权人物对共和制度的破坏。制度的失败总是在历史书里留下太专一的印痕,使那些没有能在历史书里现身的其他失败因素几乎被完全忽略。……1911年的共和革命是在一个人民不自由.对自由非常缺乏了解的国家里发生的。中国很幸运地有了像孙中山这样的“贤明之士”,但是,仅仅这样的贤明之士,并不能解除共和的危机:“假如因腐败而衰落的城邦能够东山再起,那也是因为当时正好有德行好的人在世,而不是因为维持着良好秩序的集体德行。此人一死,(国家)便会重蹈覆辙。”

——徐贲《辛亥革命历史教训:腐败的国民乃是共和制度杀手》

材料二梁启超认为精神是文明的最根本方面,“文明者,有形质焉,有精神焉,求形质之文明易,求精神之文明难。精神既具,则形质自生,精神不存,则形质无附,然则真文明者只有精神而已”,他又结合中国传统的元气论对其作了进一步发挥。他将精神分为形质之精神和精神之精神,政治法律制度等可见可闻但不可触摸,为形质之精神,而“国民之元气,则非一朝一夕所致,非一人一家之所可成,非政府之力所能强逼,非宗门之教所能劝导,是之谓精神之精神。”元气是文明的根本,更是立民进而立国的根基,“国于天地,必有以立。国所与立者何?曰民而已;民所以立者何?曰气而已。”不管中国还是日本,文明的程度都不如欧美,学习西方,根本的是要学习西方文明的精神,尤其是中国旨在学习西方技术和制度的洋务运动和戊戌变法都不成功,这就使梁启超更加相信学习西方精神的重要。但是如何学习西方的精神呢?“求精神之精神,必以精神之精神而感召之。”

——王敏《启蒙与反思》

(1)根据材料一并结合所学知识分析“在历史书里留下太专一的印痕”包括哪些,对“那些没有能在历史书里现身的其他失败因素”如何认识。

(2)根据材料二指出“形质之精神和精神之精神 ”是什么?并分析梁启超为什么“相

信学习西方精神的重要”?

阅读材料,回答下列问题:

材料一 1880-1918年欧洲部分国家社会主义政党基本数据

材料二 1895年恩格斯祝贺德国社会民主党取得成功,称赞了其明智做法。这种做法就是利用(男子的)普选权,使社会民主党赢得了胜利的选票。“他们就一直这样使用选举权,以致使他们自己得到了千百倍的好处,并成了世界各国工人的榜样。”马克思的这位老朋友还说,“……我们用合法手段却比用不合法手段和用颠覆的办法获得的成就要多得多。”

——以上材料均摘编自[英]唐纳德·萨松《欧洲社会主义百年史》

(1)根据材料一,分析影响欧洲各国社会主义政党在选举中得票率的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明德国社会民主党取得成功的原因。如何理解恩格斯所说“我们用合法手段却比用不合法手段获得的成就要多得多”。