云南腾冲在清朝是中缅贸易的“丝棉之路”。史料载“海禁未开,凡闽粤各商贩运珠宝、玉石、犀角、一切缅货,皆由陆路而行,必须过腾越,以故市镇乡场栉比鳞次,询西南一巨区也”。这体现出( )

| A.腾冲主要作为军事防御城市 |

| B.腾冲区域性市场体系逐步建立 |

| C.清朝“海上丝绸之路”的繁盛 |

| D.西南经济发展领先于东部沿海 |

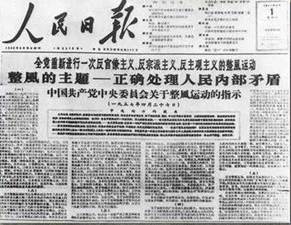

右图所示的历史事件是在怎样的历史背景下出现的

| A.抗日根据处于极端困难 |

| B.解放战争即将胜利 |

| C.社会主义改造基本完成 |

| D.反右派斗争扩大化 |

普罗泰格拉提出“人是万物的尺度”。据此判断:普罗泰格拉认为国家治理好坏的标准

应是

| A.是否人人都遵守习俗和法律 | B.是否民主和强盛 |

| C.是否对人有利和符合人性 | D.是否有“哲学王”来做统治者 |

现代化是人类孜孜以求的目标。历史学家认为,欧洲近代早期的文艺复兴、宗教改革、科技革命与启蒙运动极大地促进了精神层面的现代化进程。这四场运动的共同之处是

| A.促使人类自立、自觉、自信意识的形成 | B.摧毁了天主教的精神枷锁 |

| C.使宗教宽容主张被广泛接受 | D.确保了代议制的逐步建立 |

在伦理观上孟子主张“性本善”,苏格拉底也认为“善是人的内在灵魂”。为了扩充人的善性,他们认为最重要的方式分别是

| A.仁政和道德教育 | B.王道和民主政治 |

| C.加强专制和自我节制 | D.实行人治或法治 |

1964年10月16日,《人民日报》的头版新闻可能是

| A.中国第一颗原子弹爆炸成功 | B.人造地球卫星东方红1号发射成功 |

| C.神舟五号飞船载人航天飞行成功 | D.杂交水稻南优二号首次培育成功 |