《吕氏春秋•上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加

| A.促进了个体小农经济的形成 |

| B.抑制了手工业和商业的发展 |

| C.导致畜力与铁制农具的使用 |

| D.阻碍了大土地所有制的成长 |

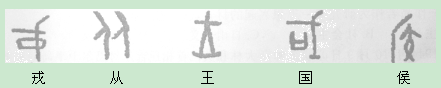

文字的发明是人类跨入文明社会的标志之一。下列选取的一组甲骨文主要反映了中国古代的()

| A.宗法制 | B.分封制 | C.郡县制 | D.内外朝制 |

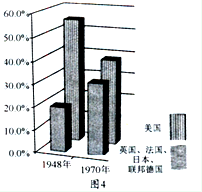

图为美国与四国(英国、法国、日本、联邦德国)在资本主义世界工业生产总值中所占比重示意图。它表明()

| A.美、欧、日形成三足鼎立局面 | B.美国的经济霸主地位开始动摇 |

| C.资本主义国家的经济出现衰退 | D.“一超多强”的国际格局形成 |

欧共体宣称要“建设欧洲人的欧洲”,对外“用一个声音讲话”。这表明该组织()

| A.准备统一欧洲的语言 | B.谋求欧洲的安全、独立和发展 |

| C.严重损害了各成员国的主权 | D.各成员国团结一致,亲密无间 |

1972年美国总统尼克松访华,中美关系走向正常化,对此有人说:尼克松改变了世界。但毛泽东却说:是世界改变了尼克松。以下关于当时世界政治局势的理解,正确的是()

| A.多极化格局形成 | B.美苏争霸美国处于劣势 |

| C.中国经济实力大幅提高 | D.中苏关系缓和 |

美国参谋长联席会议主席Bradley在1951年5月15日国会听证会上说:“红色中国不是一个寻求统治世界的强大国家。坦率地讲,参谋长联席会议的意见是,这个战略将使我们卷入一场在错误的地点、错误的时间和错误的敌人的战争。”材料中的“战争”是指()

| A.中国的内战 | B.朝鲜战争 | C.越南战争 | D.第二次世界大战 |