阅读材料,回答下列各题。

回家过年,已经成为所有华夏儿女心中一个永远无法磨灭的文化情结。一年一度如同潮汐一样的候鸟式大迁徙不断轮回。阅读材料,回答相关问题。

每年的春节回家,是亿万中国人流淌在血液中的文化情结。无论雨雪冰冻灾害,无论海陆空运力是否有限,也无论爆炸性增长的人流让旅途拥挤不堪,似乎什么也阻不断中国人春节回家团圆的路。回家是拥挤的,回家之路是辛苦的,可归程的游子不会把回家当作一种辛苦,他们的心里是充实而温暖的,家的呼唤和对家的期待,足以驱散任何一种艰难和劳累。知名媒体人杨澜指出:什么也阻止不了中国人回家过年的脚步,是漂泊的心灵寻找接纳与慰藉的旅程,恰似全民的一次心理治疗。

更多节日都正在慢慢移植进我们的生活。植根于基督教传统的圣诞节点亮了中国城市街头的树形装饰。信息化、全球化,都在某种程度上改变着节日的形态。不过,春节仍然牵动着亿万中国人心中最柔软的情愫。这个节日,凝结着亲情和乡情,寄托着慰藉和希望,是高度流动、飞速变化的时代最深的乡愁。从纸张的发明让桃符换成对联,到电灯出现后灯笼只剩下躯壳,春节又何尝拒绝过变化?变和不变之间,这个节日总在与时代一道前行。

(1)结合材料,运用文化生活知识,分析“什么也阻止不了中国人回家过年的脚步”的理由。

(2)“年在人们心理并没有淡化,淡化的只是瓦解中传统的方式与形态。”选取一个最恰当的唯物论道理,结合材料,运用该道理谈谈你对这一观点的理解。

材料一:目前,我国人均GDP已突破4000美元,根据国际经验这既是机遇难得的“黄金发展期”,又是充满风险的“矛盾凸显期”。很多国家由此进入了更穷或者更富的分轨。

2010年10月28日,刚刚结束的中共中央十七届五中全会,定调“十二五”方略。提出加快转变经济发展方式;加快推进城镇化;强调“包容性增长”。重视国内消费,我国企业必须加快经济转型,提高盈利能力,全社会节能、减排、环保。

材料二:据悉,继消费税、燃油税之后,国家或将再通过税收杠杆来引导消费者购买小排量车。日前,有消息称国家有关部门已经初步拟定了车船税调整草案,酝酿调整的车船税将可能按照排量大小分成四个档次:1.0L和以下排量、1.0-1.6L、1.6-2.0L、2.0L及以上大排量车型。如1.0L年税额最低为360元,大排量豪华车所属的4.0L和以上区间,起征点可能超过3500元,最高可上调到万元。对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税,对高能耗、高污染的车船可以加收车船税。

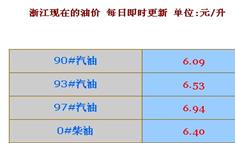

材料三:在国际油价连续上涨的刺激下,发改委于10月25日宣布上调国内成品油供应价格。成品油价上调3%,年内或再上涨

在“十二五”期间,我国会继续坚持“十一五”采取的节能减排措施,加大节能减排力度,并进一步加快产业结构调整,发展可再生能源。

(1)人均GDP突破4000美元是一个难得的“黄金发展期”,运用经济学知识,从消费反作用的角度来分析“黄金发展期”。

(2)材料二中,制定车船税调整草案对消费有什么影响?结合材料一和材料三分析,如何发展绿色经济,走可持续发展道路。

材料一、听取“涨”声一片:今年的苹果收购价钱特别高,一斤一级红富士收购价能到达3块1毛钱。 “从来没见过这么高的价钱。” 年近六旬的老果农说去年同样大小和品质的苹果收购价只有2块左右一斤。苹果只是今年轮番涨价的农产品中的一例而已。 大蒜,绿豆,大白菜这些农产品从09年开始就连续涨价。当消费者在抱怨超市的蔬菜水果越来越贵时,许多媒体报道和市场分析把农产品涨价指向了游资炒作。但农业专家指出,游资炒作只是推动价格上涨的一部分,除了近年的气候变化和灾害导致水果主产地减产之外,农药,化肥,柴油和劳动力价格的上涨,甚至储存农产品的冷库公司的迅速发展,都成为各种农产品涨价背后的推手。流通成本增加也是支撑蔬菜价格高企的长期因素,中国蔬菜在流通环节的成本是世界平均水平的2至3倍。

材料二、中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员李明辉博士指出,农产品涨价的根本原因是供需不平衡。“目前农产品尚未产业化,各个流通环节很容易被控制。因此,游资可以借机炒作地域性显著的小产品是今年部分农产品涨价的另一个重要原因。在掌握基本供需的情况下,游资找准不影响民生,国家监控弱的产品进行短期投资,从而以屯货的方式来影响供求,在后来的涨价中获利。”

分析上述材料,回答以下问题:

(1)运用《经济生活》有关知识,结合材料一,分析目前农产品价格走高的原因及对我国农业生产和城乡低收入群众的生活带来的影响?

(2)运用《经济生活》有关知识,结合材料一、二,如何应对“涨”声一片?

材料一:美国的“阿波罗计划”工程,导致了20世纪60~70年代美国液体燃料火箭、微波雷达、无线电制导、合成材料、计算机等一大批高科技的产生,产生了大约3000种应用技术的专利成果,这些专利成果应用到当时美国国民经济各个领域,为美国带来了巨大的经济效益。 通过探月工程,人类还可以在地球以外空间发展产品和工业。空间应用与空间科学需求的日益加大,如许多空间微重力科学研究条件、特殊生物制品的大量生产等都需要在一个像月球那样庞大的“太空实验室”进行与完成。另外,月球被称为“人类未来能源的仓库”等等这些是人类探月计划的动力和目的所在。

材料二:中国的探月工程又称“嫦娥工程”,规划为“绕”、“落”、“回”三期,计划在2020年前依次完成绕月探测、落月探测和无人采样返回。一期“绕”,其主要目标是开展月球表面的全球性和综合性环绕探测;二期“落”,主要进行探测器月面软着陆,实现月面就位探测和月面自动巡视勘察,主要由“嫦娥二号”卫星和“嫦娥三号”探测器实现;三期“回”,主要目标是实现月球样品的无人采样返回地球,在地面开展科学研究。这三期工程是相互关联、循序渐进的,前一期工程是后一期工程顺利实施的前提和基础。

(1)材料一是如何体现实践是认识的基础的

(2)分析材料二体现了唯物辩证法的哪些观点

材料一:目前,我国人均GDP已突破4000美元,根据国际经验这既是机遇难得的“黄金发展期”,又是充满风险的“矛盾凸显期”。很多国家由此进入了更穷或者更富的分轨。

2010年10月28日,刚刚结束的中共中央十七届五中全会,定调“十二五”方略。提出加快转变经济发展方式;加快推进城镇化;强调“包容性增长”。重视国内消费,我国企业必须加快经济转型,提高盈利能力,全社会节能、减排、环保。

材料二:据悉,继消费税、燃油税之后,国家或将再通过税收杠杆来引导消费者购买小排量车。日前,有消息称国家有关部门已经初步拟定了车船税调整草案,酝酿调整的车船税将可能按照排量大小分成四个档次:1.0L和以下排量、1.0-1.6L、1.6-2.0L、2.0L及以上大排量车型。如1.0L年税额最低为360元,大排量豪华车所属的4.0L和以上区间,起征点可能超过3500元,最高可上调到万元。对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税,对高能耗、高污染的车船可以加收车船税。

材料三:在国际油价连续上涨的刺激下,发改委于25日宣布上调国内成品油供应价格。成品油价上调3%,年内或再上涨。

在“十二五”期间,我国会继续坚持“十一五”采取的节能减排措施,加大节能减排力度,并进一步加快产业结构调整,发展可再生能源。

(1)人均GDP突破4000美元是一个难得的“黄金发展期”,运用经济学知识,从消费反作用的角度来分析“黄金发展期”。

(2)材料二中,制定车船税调整草案对消费有什么影响?结合材料一和材料三分析,如何发展绿色经济,走可持续发展道路。

2010年6月18日以来,我国大蒜价格又现涨势。截至9月4日,全国大蒜价格累计涨幅已超过7%。

| 材料 |

经济生活道理 |

| 示例大蒜只是调味品,需求量可多可少,价格贵了,很多市民都选择少量购买。 |

价格影响需求 |

| 材料一民众普遍认为大蒜能够杀菌、提高身体免疫力,甚至能够避免感染甲流,这对大蒜价格的上扬起到了推波助澜的作用。 |

① |

| 材料二大蒜价格上涨后,以大蒜为原料的产品价格随之水涨船高。 |

② |

| 材料三看到今年大蒜价格喜人,很多蒜农已经打算明年扩大大蒜的种植面积。 |

③ |

材料二:2010年以来,我国粮食、肉禽及其制品、蛋类的价格出现持续上涨,其中9月份猪肉价格继8月份短暂回落后再次反弹,指标创今年来新高。食品价格问题引起社会各方面普遍关注,已成为当前宏观经济运行的突出问题。对于当前某些产品出现供求偏紧、价格上涨问题,党中央、国务院高度重视,采取了一系列措施,一些问题正在得到缓解……。

(1)表中材料反映了2010年大蒜价格变动的多方面经济关系,请概括材料体现的经济生活道理。

(2)我国食品价格上涨对我国农业生产和城乡低收入群众的生活带来哪些影响?