1689年《权利法案》颁布之后,有人这样评说英王:国王虽然不再是国家航船的原动力,但却是张起风帆的桅杆。对该评说理解不正确的是( )

| A.英王完全丧失统治国家的权力 |

| B.英王利用自己的声望调节政治矛盾 |

| C.英王成为“统而不治”的虚君 |

| D.英王在国事礼仪方面仍然发挥作用 |

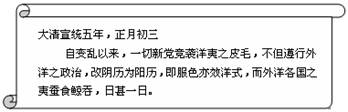

下图所示为乡村知识分子1913年的一则日记(部分),由此可见

| A.作者不认同辛亥革命 |

| B.作者主张全面学习西方 |

| C.当时乡村社会习俗没有变化 |

| D.当时民主共和观念深入人心 |

孙中山曾提及,1895年广州起义失败时,“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道”;到1900年惠州起义失败,“则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士且多为吾人扼腕叹惜”。人们对革命党人态度发生变化的主要原因是

| A.维新变法运动失败 | B.对清政府失去信心 |

| C.义和团运动的兴起 | D.革命党人势力壮大 |

某研究者查阅到光绪二十七年一份吏部档案,残缺不全,原文有:“上年□月间,□□入都,本署即被占据,迨洋兵撤退,检查署内所存档案则例等件,全行遗失。”与这份档案相关的历史事件是

| A.第一次鸦片战争 | B.第二次鸦片战争 |

| C.甲午中日战争 | D.八国联军侵华 |

2008年8月8日北京举办了第29届夏季奥运会。其实早在1908年《天津青年》杂志就提出了“奥运三问”:中国何时派运动员参加奥运会?何时能夺得奖牌?何时能在中国举办奥运会?100年前“奥运三问”的提出实际上反映了

| A.国际奥林匹克运动尚未开展 | B.清政府尤其重视体育事业 |

| C.中国闭关锁国,中外交流困难 | D.人民对国衰民弱的现状强烈不满 |

日本右翼教科书篡改甲午战争起因:“清不想失掉最后的朝贡国朝鲜,开始将日本作为敌人。日本进行了日清和日俄两场战争,就是由于东亚的这种国际关系。”这段历史的真实情况是

①朝鲜农民起义威胁到日本的安全

②清军协助朝鲜镇压农民起义威胁到日本的安全

③明治维新后,日本军事实力上升,制定了侵略中国的政策

④日本蓄意挑起战争,袭击清军运兵船,挑起战端

| A.①②③ | B.①② | C.③④ | D.①②③④ |