对于罗斯福新政,中国政论界在不同时期,有不同的认识。阅读材料,回答问题。

材料一 罗斯福在1933年的就职演说中把“免于匮乏的自由”和“免于恐惧的自由”与“言论自由”“信仰自由”并列为“四大自由”,这是资本主义政治理念的重大发展。

——陈启懋《罗斯福“新政”是现代资本主义的开端》

材料二 “我对美国资本主义的展望是:如果它不能在最近恢复昔日繁荣,它不是受一番巨大的修改(如计划经济等),就是要根本坍台,把地盘让位给一个新兴社会!”

——《东方杂志》(1933年)

“不首先改革现存的经济制度,不消去这一些的冲突与矛盾的根源……而要期待健全的复兴,那只能是痴人说梦。”

——《东方杂志》(1934年)

材料三 1945年4月,罗斯福总统逝世,重庆各界举行各种悼念活动。中国共产党机关报《新华日报》也发表了题为《民主巨星的陨落一一悼罗斯福总统之丧》的社论,指出“他(罗斯福)用大无畏的精神推行新政……度过了危机,安定了国民生活”。

材料四 新中国成立后,罗斯福新政从中学历史教科书中消失……1982年,罗斯福新政首次作为一个约定俗成的历史概念被写入高中历史教科书。此后,罗斯福新政成为中学历史教科书重要的学习主题之一。

——据杨梅《“时空”坐标中的罗斯福新政》

(1)结合材料一和所学知识,罗斯福提出的“四大自由”中注入了什么新的元素?结合所学知识,罗斯福新政采取了哪些措施解决“自由与平等”的平衡?(8分)

(2)20世纪30年代,中国政论界对罗斯福新政多持怀疑或否定的态度。根据材料二,结合所学知识,从国际和国内两方面简述其产生的社会背景。

(3)有学者认为,20世纪40年代中国政论界对罗斯福新政的认识更为客观、全面。阅读材料三并结合所学知识,分析其原因。

(4)阅读材料四,新中国成立后罗斯福新政从中学历史教科书中消失,为什么?1982年以后罗斯福新政成为中学历史教科书重要学习主题的原因有哪些?

阅读下列图文材料回答问题

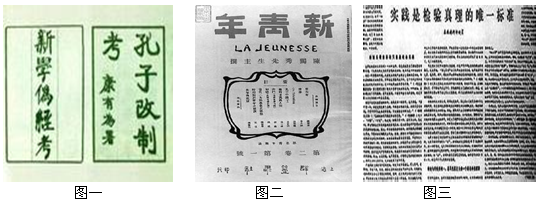

材料一: (1)上述材料分别反映了中国近现代史上的哪三次思想解放运动?各自的核心内容是什么? (6分)

(1)上述材料分别反映了中国近现代史上的哪三次思想解放运动?各自的核心内容是什么? (6分)

材料二一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。前者实质上从旧文化的立场批评或赞赏新文化,后者则用新文化批评或赞赏旧文化。

——欧阳哲生《严复评传》

(2)请各举一例分别评述材料二提到的“五四”以前和“五四”以后出现的文化倾向。

材料三由《新青年》卷起的……运动狂飙,猛烈地冲击了千百年束缚中国人心智的道德、伦理观念及建构其上的政治意识,……其对传统文化糟粕的批判和对西方思想的大量引入,造就了一大批具有自由观念和开放意识的青年,对于民国政治、思想和文化的发展,产生了巨大的影响。

——张岂之《中国历史晚清民国卷》

(3)材料三对于这场运动作用的评价,你是否赞同?并说明你的理由。

材料一 儒家是希望通过“以德服人”的“王道”来实现其“内圣外王”理想的,但其思想并不为战国时君所重,倒是与儒家相异趣的法家大行其道,并且正是推行“以力兼人”之“霸道”而被儒者视若虎狼的秦国统一了天下。

一一《儒家经学思潮及其所反映的时代精神》

(1)材料一中,儒家“王道”思想和法家“霸道”思想的基本内容是什么?为什么儒学思想在当时不被重视,而法家思想却大行其道?

材料二从儒学的发展过程看,董仲舒思想体系的建立,标志着儒学进入理论创造的阶段,它的政治教化和伦理教化功能在这一阶段得到突出和强化……到了宋明时代,儒学已完全演变为不可动摇、不可替代的官方哲学……宋明儒学进入理论化和体系化阶段。

——《儒学历史演变及其现代价值》

(2)指出材料二中,汉代儒学的“政治教化和伦理教化功能”、宋明儒学“理论化和体系化”的具体表现。

材料三明清之际是诸种矛盾交织、发生翻天覆地巨变的时代。一方面封建专制集权高度膨胀,礼教纲常愈趋苛严;另一方面统治阶级极端腐败,纲纪凌夷,政教失控,危机四伏,正统礼教的腐朽阴暗面暴露得更加充分。……明中后期资本主义萌芽的出现和“西学东渐”近代科学的传入,也大大开阔了人们的视野,为思想界注入新的时代气息。一些先进知识分子……提出了经世致用的主张,在意识形态领域掀起了一股要求个性解放、平等、自由的带有早期启蒙性质的进步思潮。

——施建中《中国古代史》

(3)根据材料三,归纳明清之际进步思潮出现的时代背景。

材料四18世纪的启蒙运动就是一群勇于去探索未知的知识分子的运动。……既然艾萨克·牛顿可以借助理性发现规定着自然世界运动的自然法则,那么启蒙知识分子们也可以运用理性来发现那些规定着人类社会的法则。这种信念反过来激发他们通过理性谋划促进人类社会进步的渴望。

——杰克逊·斯皮瓦格尔《西方文明简史》

(4)根据材料四和所学知识,指出启蒙知识分子们批判锋芒直指的对象,孟德斯鸠和卢梭“通过理性谋划促进人类社会进步”的代表性思想成果分别是什么?

(12分)世界政治格局是世界上主要政治力量通过一系列的对抗、分化组合而形成的—种结构。阅读下列材料:

材料一 从全世界范围来看,直到第二次世界大战结束之前,还是19世纪国际政治的延续,新时斯可以从第二次世界大战的结束开始。受二战的影响,传统的欧洲体系的崩溃己成为不可改变的事实……

材料二似乎十分有悖常理的是,就在欧洲诸殖民帝国土崩瓦解时,欧洲大陆正在恢复经济上的繁荣和政治上的独立。……20世纪50年代时,东欧与西欧各国却惊人地东山再起。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 有人说:20世纪是一个短暂的世纪。从某种意义上说,20世纪是从1917年才开始的,到1989年便己经结束了。1989年是20世纪末最具决定性的一刻。它使得美国崛起成为新世纪无可争辩的超级强权,也使得全球化走进苏联阵营。自此以后,全球化成为了真正意义上的“全球化”

——摘编自2006年5月25日《卫报》,作者马丁•雅克,伊文译

(1)请指出材料一的观点并结合史实加以论证这一观点。

(2)依据材料二并结合所学知识谈谈20世纪50年代“西欧东山再起”的原因和对国际政治格局的影响

(3)材料三指出“1989年是20世纪末最具决定性的一刻”,请你依据材料并结合所学知识,指出1989年所发生的事件对20世纪末的世界产生了怎样的“决定性”影响?(4分)

社会转型中的创新能给国家带来机遇,阅读下列材料,回答问题。

材料一 文艺复兴以来,“自然权利”是西方政治和法律思想的一个重要论题……,自然权利在资产阶级的语境中指的是人的生存平等权、生命权、自由权、追求幸福的权利及财产权,这些是最基本的权利……自文艺复兴以来,“自然权利”被用作思想工具,有力地讨伐不公正,直接促进了人类的自我解放……人类作为自然的道德维护者,在哲学定义上应当维护其他物种的自然权利。

——摘自《百度百科》

材料二美国之政治,实世界不可思议之政治也,何也?……美国大统领(总统)之性质,其最与他国首领相径庭者有一焉,则在平时其权力甚小,其战时权力甚大是也……盖在平时,国内行政大部分之权,在各省政府……亦大率由立法部(即参众两院)之法律所规定,故行政部(即总统所属)无自由行动之余地。……若一旦与外国宣战,或国中内乱起,则大总统据其总督海陆军之权,且实行其效忠法律之义务,可以将一切权利悉尽掌握中……美国大统领多庸才,而非常之才居其位者甚稀焉……此实我异邦人最不可解之问题也。

——摘自梁启超《欧游心影录新大陆游记》

材料三“民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,……是一种前无古人的变化,它打破了历代王朝的更迭机制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一次大跃进。

——摘自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)结合所学知识指出材料一中的“自然权利”在欧洲早期文明中有何体现?这种思想对英国17、18世纪的政治发展产生哪些影响?

(2)根据材料二指出梁启超认为“我辈一帮人最不可解之问题”是什么?根据材料并结合所学知识分析造成这一现象的原因。

(3)根据所学知识指出材料三中的“民国”所带来的社会转型。之后为确保这一转型,中国先进的知识分子在20世纪前20年作了哪些努力?

南京成功取得2014年青年奥运会的举办权。同时,南京在中国近代史上具有重要的地位,许多重要的历史事件发生在南京。结合所学知识,请回答。

(1)在列强侵略中国的战争中,使中国开始沦为和最终成为半殖民地半封建社会的是哪两场战争?

(2)近代史上,农民阶级领导了太平天国运动,定都天京,确立了农民政权。这一政权的纲领是什么?该政权在南京颁布了代表中国近代化方向的新方案是什么?(2)

(3)武昌起义后,1912年元旦在南京成立中华民国,随后南京临时政府颁布了《中华民国临时约法》,这一宪法文件在国民权利方面是如何规定的?性质和意义分别是什么?

(4)与辛亥革命相比较,五四运动在革命性质和意义上都更进一步,请简要说明。