阅读材料,按要求完成问题。

材料一 我国是最早利用海洋的国家之一,殷墟即发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝。齐国借助“边海”的地理条件,发展“鱼盐之利”,成为春秋战国时最为富庶的国家。汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现,魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,成为佛教东传的重要方式。宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋。”而明、清政府常常采用“海禁”的办法。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 鸦片战争后,中国被卷入世界市场体系,通商口岸不断增加。魏源认为海运“优于河运者有四利:利国、利民、利官、利商”。1842~1846年,茶出口增长一倍,丝的出口增长将近五倍;1846~1856年,茶出口又增长55%,丝的出口增长三倍多。海关税收从1861年的490余万两增加到1902年的3000余万两。1866年,左宗棠创办福州船政局,附设福州船政学堂。1868年,江南制造总局制造的第一艘近代海轮“惠吉”号下水。1872年轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。1885年,海军衙门设立。随着西方商品与资本输出的扩大,部分国人提出与列强进行“商战”。1904年,张謇上奏朝廷,请准各省成立海洋渔业公司,购置新式渔轮,发展海洋渔业。19世纪60年代后,清政府与英法等国签订条约,允许百姓出国,“毫无禁阻”,仅南洋地区,就有中国移民500万人。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代海洋利用的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出晚清海洋利用的主要变化及启示。

(15分)

材料一前面我们已经看到,工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级,争得民主。……代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。

——《共产党宣言》

材料二 这次革命是人民为着自己的利益而重新掌握自己的社会生活的行动。它不是为了把国家政权从统治阶级这一集团转给另一集团而进行的革命,它是为了粉碎这个阶级统治的凶恶机器本身而进行的革命。它不是阶级统治的行政权形式和议会形式之间所进行的无谓的斗争,而是同时对这两种形式进行的反抗,这两种形式是互为补充的,议会形式只是行政权用以骗人的附属物而已。公社将由各区选出的市代表组成,这些市代表由全民投票选出,对选举者负责,随时可以撤换。其中大多数自然都是工人,或者是公认的工人阶级代表。它将不是议会式的,而是同时兼管行政和立法的机关。警官不再是中央政府的工具,而将成为公社的勤务员,像所有其他行政部门的公务员一样由公社任命,而且随时可以撤换;一切公务人员像公社委员一样,都只应领取相当工人的薪金。法官也将由选举产生,随时可以撤换,并且对选举者负责。一切有关社会生活事物的创议权归公社。总之,一切社会公职,包括原属于中央政府的少数几项职务,都将由公社派出的人员执行,从而也都是处在公社的监督之下。

——节选自马克思《法兰西内战》

(1)据材料概括巴黎公社的主要特点。(8分)

(2)据材料一、二和所学知识,评价巴黎公社的政权建设。(7分)

(15分)

材料一清末变法改制前,我国的司法制度自古只有办理之专官,无特设之法院,司法权多由各级行政部门掌管。

——郭志祥《清末与民国时期的司法独立研究》

材料二 《五口通商章程》签订后,西方各国以中国审判方式野蛮、监狱条件恶劣为借口纷纷攫取了在中国的领事裁判权,但他们在审判中依据各自所属法律所规定的审判原则处理案件,令人耳目一新,使时人得以更直观的方式与西方审判制度、审判观念、审判原则相接触。1906年清政府着手司法官制改革:改刑部为法部,统一管理司法行政,不再兼理审判;改大理寺为大理院,作为中央审判机关,专掌最高审判。l910年清廷通过了《刑事诉讼律草案》与《民事诉讼律草案》,明确把诉讼分为刑、民两部分,为审判中的民刑分立确立了法律依据。1910年颁行《法官考试任用暂行章程》及其细则,以法令的形式初步确定了通过考试选取法官的制度,并严格规定了考试章程。在所颁布的《宗室觉罗诉讼章程》中,更是规定过去享有司法特权的“宗室”在民事诉讼中,审判管辖、起诉、被诉等审理过程中都不再享有特权,而与汉人“一体同科”,满洲宗室犯罪,必须像汉人一样关进监狱。

——节选自龚春英《清末审判制度改革与中国法制近代化》

(1)据材料一、二,分析清末审判制度改革的主要原因。(6分)

(2)据材料二,概括清末审判制度改革的内容及影响。(9分)

(25分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 19世纪末欧洲福利国家建设开始起步,20世纪初美国也出现限制垄断自由发展的进步运动,但是,整个社会仍然以经济上的自由放任为根本,社会平等被忽视,结果,不仅社会矛盾尖锐,经济发展也出现了严重的问题。(20世纪30年代)面对如此深刻的危机。资产阶级政治家和思想家罗斯福和凯恩斯等人,提出了拯救和改造资本主义的措施和思想,这就出现了20世纪资本主义的第一次调整——罗斯福新政,“新政”颁布了《紧急银行法》、《农业调整法》、《工业复兴法》、《社会保险法》、《全国劳工关系法》、《公平劳动标准法》……罗斯福在演说中,把传统的信教自由、言论自由、出版自由、集会结社自由,改为新的四大自由——信仰自由、言论自由、免于匮乏的自由和免于恐惧的自由。这是对19世纪末20世纪初在欧洲和美国盛行的自由放任的自由主义、弱肉强食的社会达尔文主义的重要修正。……国家通过养老金制度、失业保险制度和对无谋生能力者提供救济,限定被雇佣者的最低工资,承认工人组织工会和集体谈判的权利等社会立法。

——摘编自许平《自由与平等的博弈》

材料二 1987年6月,苏共中央总书记戈尔巴乔夫提出了全新的经济体制改革方案。主要是:企业将从单纯的计划执行单位变成独立的商品生产者。企业拥有相应的权力,也承担相应的责任,成为自负盈亏的经济实体;取消指令性计划制度,打破单一的计划调节格局,充分发挥商品货币关系对企业经营活动的调节作用;企业摆脱对上级主管机关的行政依附。国家对企业的活动从直接控制转为间接控制,即从下达指令性计划任务的直接干预转为靠协调经济利益加以引导;国家运用各种经济杠杆管理各种利益和通过各种利益进行管理。…由于困难重重,经济改革难以奏效。

——摘编自许新等《超级大国的崩溃》

(1)据材料一,概括罗斯福修正“盛行的自由放任的自由主义”的主要表现,并分析其影响。(10分)

(2)材料二中,苏共在哪些方面进行了经济体制改革?其突出特点是什么?(7分)

(3)综合上述问题和所学知识,分析罗斯福、戈尔巴乔夫经济体制改革结果不同的主要原因。(8分)

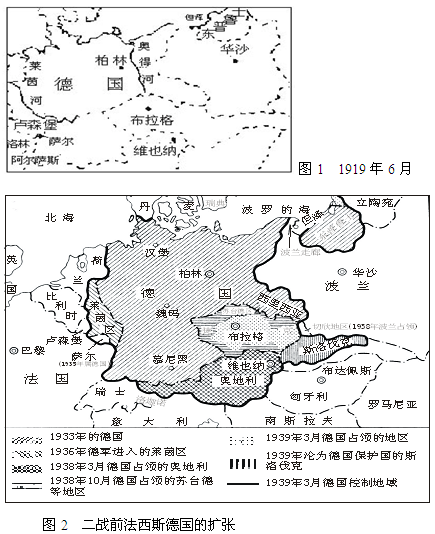

对比以下两幅德国地图:

请回答:

(1)两图表明二战全面爆发前,德国的版图发生了许多变化。结合有关历史事实,概括说

明为什么能够发生这些变化?(4分)

(2)德意志帝国首相俾斯麦曾说:“我们位于欧洲中部。我们至少有三条会遭到进攻的战线

。”面对这种情况,德国在发动两次世界大战时,有什么共同的做法?为什么?(4分)

(3)作为德国的近邻,法国在两次世界大战期间(1919~1939年间)是如何保证自身安全

的?(4分)

(4)结合政治常识和历史经验,说明应如何处理邻国之间的相互关系?(3分)

阅读下列材料,回答问题

材料一 (在)1815-1914年的百年间,大国间的战争几乎都不出自家门前的区域。……

但是这一切,到了1914年都改变了……这一切现象当中,意义最为重大的改变,却要数

美国人的参战。美国的加入,从此决定了20世纪历史的面貌。……

——霍布斯鲍姆

材料二美国总统罗斯福在1940年底说,我们现在竭尽全力支援保卫自己、反对轴心

国进攻的国家……我们必须成为民主国家的伟大兵工厂。

材料三(20世纪)30年代国际局势的发展,有三种趋向。一种是以苏联为首的世界人

民同西方民主国家结成世界反法西斯同盟,制止法西斯侵略,推迟和避免世界大战的发

生……第二种法西斯势力同西方民主国家暂时达成妥协,法西斯国家不断蚕食中小国家,

并在向英法开战之前首先进攻苏联……第三种是苏联孤立自保,希特勒实现声东击西,

在进攻苏联之前首先进攻西欧国家。

——王斯德《世界通史·第三编》

请回答下列问题:

美国在两次世界大战中都扮演了重要的角色,但它往往后发制人,在两次大战前后期的态度

都发生过从中立到参战的变化。回答(1)-(3)题

(1)据材料一二,美国在两次战争中的态度发生上述变化的主要原因分别是什么?

(2)分析上述态度的变化对两次战争的进程和对一战后世界政治格局的影响。

(3)结合美国在两次战争中的表现谈谈你的认识。(若言之有据,条理清楚都可以给分(2

分)

(4)第二次世界大战的进程与材料三中的哪一种趋向相吻合?结合所学知识,分析另外两种趋向未能最终出现的原因。