阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国时期哲学家杨朱的哲学理念已经具备了现代人权理念的萌芽。《列子·杨朱》曰:“古之人,损一毫利天下,不与也;悉天下奉一身,不取也。人人不损一毫,人人不利天下,天下治矣”,杨朱希望建立人人为自己而又不侵犯别人的社会,并批判儒家“礼治天下”的政治设想,排斥尧舜等圣人传说,重视个体价值。杨朱也反对墨子的“兼爱”,主张“贵生”“重己”,重视个人生命的保存,反对他人对自己的侵夺,也反对自己对他人的侵夺。然而杨朱的“人权梦”只是在历史进化过程中毫无例外的输给了现实政治。

——摘编自刘杨青《杨朱哲学与先秦人权思想》

材料二 自1776年以来,世世代代美国人都深信不疑,只要经过努力不懈的奋斗便能获得更好的生活。黑人运动史上绵延不绝的线索之一就是一直是为了让黑人包含到美国经济及政治的主流中去。然而《独立宣言》避而不提黑人奴隶制,1787年宪法在分配众议院各州代表名额时,黑人人口按3/5的人口折算。……直到1954年美国最高法院才认为设立种族隔离学校本身是不平等的,但到1960年取消学校隔离斗争始终末获得任何成果。1973年全国有2621名黑人当选官员,比1969年增加121%,但却只占当选总官员的5‰。1969年黑人家庭收入为白人家庭61%,1970年降到59%,黑人青少年失业率从69年1/4增至72年1/3,而白人只有13.3%。

——摘编自乔安妮·格兰特《美国黑人斗争史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出杨朱的“人权梦”与美国黑人的“美国梦”的主张。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析杨朱的“人权梦”和美国黑人的“美国梦”受阻的原因。

阅读材料,回答问题。

材料一:明末清初, 以西方传教士为媒介, 还进行了具有深远意义的东西方之间的 文化交流。天主教耶稣会士的来华传教, 是以西方资本主义的殖民扩张为背景的……来华较早并影响较大的是意大利人利玛窦(1552-1610年)。德意志人汤若望(1591-1666年)比利时人南怀仁(1623-1688年)等, 也较著名。……耶稣会士在传教的同时, 除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外, 也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国舆图》, 第一次向中国人展示了世界五大洲的面目。

——《世界史·近代史》〈上卷〉

材料二:200 多年前, 欧洲兴起中国文化热。在宗教的欧洲,人的心灵是神的奴隶,人们以为心中如果没有上帝,便有罪恶感。然而,中国儒家文化中的无神论和理性主义,让欧洲人看到了一个不信仰上帝的国度,人民有着积极向上和快乐的心灵。这促进了理性主义哲学的思考。儒家文化中君为轻,民为重,民心决定政权的思想,成为民主思想的源头。当时的欧洲,国家主要由皇权和贵族统治,平民没有受教育的权利,更没有参与政治的权利,欧洲人对中国通过公开考试在平民中选拔官员的科举制度,极为椎崇。

材料三:一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”(比较)方式主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。前者实质上从旧文化的立场批评或赞赏新文化,后者则用新文化批评或赞赏旧文化。

——欧阳哲生《严复评传》

⑴材料一反映了当时中国兴起的什么潮流? 结合所学知识,分析这股潮流兴起的国际背景。

⑵依据材料二,概括指出中国文化中可供欧洲人借鉴的元素。并进一步分析200年前“欧洲兴起中国文化热”的意义。

⑶请各举一例分别评述材料三中提到的“五四”以前和“五四”以后出现的文化倾向。

⑷综合上述材料,指出中国社会的变迁趋势。

民主是一个历史的概念,不同时期、不同国家的政治人物对民主存在不同的理解。阅读材料,回答问题。

材料一:雅典民主政治家伯里克利在一次演讲中说:“我们的制度被称作民主政治”,那是千真万确的,因为政权不是在少数人手中,而是在多数人手里。就法律而言,一切人解决他们私人纠纷方面都是平等的;就人的价值而言,无论任何人以何种方式显露出优于他人担任一些荣耀的公职,那不是因为他们属于特殊的阶级,而是由于他们个人才能。”

——摘自《希腊伯罗奔尼撒战争史》

材料二:在获得政权以后,有人曾希望我能成为华盛顿。话是不难说的,而且显然,那样轻易说这种话的人是由于不了解时、地、人和事。如果我在美国,我也会愿意做一个华盛顿,可是不会有多大成就;因为我看不出有什么理由能不那样做。不过,如果他是在法国,处于内部分裂和敌人入侵的情况下,我不相信他会成为他在美国那样的人,他要是那样,那么他不过是一个蠢人,并且只会使巨大的灾难继续下去而已。就我而言,我只能做一个加冕的华盛顿。

——1815年11月29-30日拿破仑与拉斯卡斯的谈话,《拿破仑书信集》

材料三:1945年10月9日,在回答英国记者甘贝尔的提问“中共对‘自由民主的中国’的概念及解说如何”时,中共中央主席毛泽东说:“它将实现孙中山先生的三民主义,林肯的民有民 治民享的原则与罗斯福的四大自由,它将保证国家的独立、团结、统一及与各民主强国的合作。”

治民享的原则与罗斯福的四大自由,它将保证国家的独立、团结、统一及与各民主强国的合作。”

——摘自《中共党史参考资料》

⑴根据材料一,概括雅典民主政治的特征。(4分)

⑵概括指出拿破仑是如何“做一个加冕的华盛顿”的?根据材料二,并结合所学知识,分析他加冕的历史背景。

⑶根据材料三,并结合所学知识,指出毛泽东领导的中国共产党人为建设“自由民主的中国”做了哪些重大的努力。

⑷综合上述材料,谈谈你对民主政治的认识。

(24分)阅读马克思、恩格斯关于十九世纪中期革命斗争形势的论述

材料一:历史证明我们以及那些与我们抱有同样想法的人都是错误的。历史指出:在那个时候,欧洲大陆的经济状态,还没有成熟到可废弃资本主义的生产,经济革命证明了此点。自1848年以来,经济革命袭取了整个欧洲大陆,而在法国、奥地利、波兰和最近在俄罗斯,大工业第一次真正确立起来,又把德国变成一个第一流的真正工业国一一 一切都是在资本主义的基础上,所以,这个资本主义的基础,在1 848年,还是很有发展能力的。

一一恩格斯《法兰西阶级斗争序言》

材料二:资产阶级社会的特殊任务是世界市场的建立一一至少大体是如此以及以此为基础的生产的确立。世界既然是圆的,加利福尼亚和澳大利亚的移殖实施,中国和日本开发以后,这个行程象是已经完成。对于我们,目前的重大问题是这样:在欧陆,革命是迫在眉睫了,一开头将采取社会主义性质的革命,但是,资产阶级社会的运动既然是在更广大的地区继续向上发展,这种革命是不是无可避免地将在一小地区内被粉碎呢?

一一1858年1 0月8日马克思致恩格斯的信

请回答:

(l)材料一中恩格斯所说的“错误的”“想法”指什么?为什么说这种“想法”在当时是“错误的”?.

(2)材料二中马克思预言“社会主义性质的革命”在欧陆“迫在眉睫”的根据是什么?

这与恩格斯的论述有无矛盾? 为什么?马克思在对“目前的重大问题”的分析中,肯定了哪几种进步运动?

(3)依据上述材料,说明为完成“社会主义性质的革命”先进阶级在1858年后的20年内作过哪些积极的努力?

各种灾难一直伴随着人类历史的发展,人类史既是一部灾难史,也是一部与灾难抗争的历史。阅读下列材料,回答问题。

材料一:《周易》有云:“水火既济,君子以思患而预防之”。

《礼记,王制》:“国无九年之蓄,曰不足:无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。三年耕必有一年食,九年耕必有三年食,以三十年之通,虽有凶旱水溢,民无菜色。”《汉书,食货志》:“令边郡皆筑仓,以谷贱时增其贾而籴, 以利农;合贵时减其贾而粜,名日常平仓”。

材料二:黑死病毫无偏倚的把死亡带到每个人面前,全家死光的贵族留下了大量的荒芜土地,由于没有劳动力,薪水不得不提高,农民有了收入来买下闲置的土地,结果他们中有多人成了拥有土地的新贵族,农奴阶层由此瓦解。灾难之后,许多地区都出现了不同程度经济增长,传统的地租形式基本失灵,使商品式的经济得到萌芽,特别是由实物地租向货币地租方面的转换。对“少数群体”犹太人、穆斯林、外国人、乞丐以及麻风病人的迫害开始出现,这些人被指责为是“造成”瘟疫的祸端。人们由于黑死病的侵袭懂得了许多卫生习惯,这样,欧洲的下水排污系统才得到了彻底的改善,一一直到今天,人们还在为英国伦敦宽敞有如隧道的下水管感叹。除此以外,火葬开始成为最重要的丧葬方式;原本位于房间中央的壁炉被移到了墙边;房间也变得更加坚固,开始采用灰泥或者石头来代替木版。

在宗教方面,经过这次死亡大灾难的洗礼,充分暴露出教会的无能,人们清楚地洞悉了称万能、救世的宗教与教会,在灾难面前竟然同样毫无作为。从而对宗教的传统权威性产了了很深的、合乎情理的怀疑与动摇。人文主义的思想开始复苏,文艺复兴的萌芽开始孕育。艺术家的作品中不再是宗教形象一统天下,悲观和抑郁的情绪,赎罪和死亡的主题成为这个时期的重要题材,以至后来才发展出歌特式的风格。

更重要的是,由于黑死病肆虐,大学宣布停课,政府不准人们离家远行。正是这个时期,使一位名叫伊萨克 牛顿的年轻人在此期间由无穷等比级数的解法创立出一门很重要的数学学科一一微积分。

牛顿的年轻人在此期间由无穷等比级数的解法创立出一门很重要的数学学科一一微积分。

一一据维基百科整理

材料三:1 9 2 3年9月1日,日本关东地区发生里氏7. 9级地震,接着又引发了了火灾、海啸和泥石流等次生灾害,东京地区有超过14万人死亡。这是日本历史上造成伤亡人数最多的地震,史史称关东大地震。一战时日本经济获得迅速发展,但战后发展经济的各种有利条件消失,经济发展减慢。关东大地震引发了震灾经济危机,自此日本经济长期陷入危机和慢性萧条状态。在政治上,关东大地震后日本政府加大了对对社会主义运动、工人运动的打击力度;与此同时,日本国内极端民族主义的倾向进一步增强。

一张经纬《对20世纪30年代初期日本经济危机的再认识》

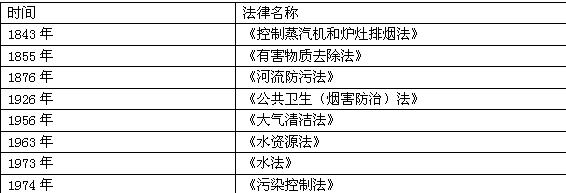

材料四:近代以来英国针对空气污染和水污染的部分法律

一一据梅雪芹《历史学与环境问题研究》

(1)根据材料一归结中国古代对付灾荒的思想和举措。结合所学知识,举例说明 其他重要举措。(3分)

其他重要举措。(3分)

(2)依据材料二评价黑死病对欧洲的影响。

(3)根据材料和所学知识,概括说明对日本而言,“战后不利条件”有哪些?(4分)日本在20世纪二三十年代发生了什么重要变化和对世界的影响。

(4)材料四说明了什么问题?列举20世纪四五十年代以来资本主义发展中出现的有利于环境改善的因素。

【中外历史人物评说】

材料一:介石先生惠鉴:

恩来诸同志回延安,称述先生盛德,钦佩无既。先生领导全民族进行空前伟大的革命战争,凡在国人,无不崇仰。十五个月之抗战,愈挫愈奋,再接再厉,虽顽寇尚末戢其凶锋,然胜利之始基,业已奠定。……泽东坚决相信国共两党之长期团结,必能支持长期战争。敌虽凶顽,终必失败,四万万五千万人之中华民族,终必能于长期的艰苦奋斗中克服困难,准备力量,实行反攻,驱除顽寇,而使自己雄立于东亚。

毛泽东民国二十七年九月二十九日

材料二:新华社一九七五年四月六日讯台北消息:国民党反动派的头子、中国人民的公敌蒋介石,四月五日在台湾病死。

蒋介石自从一九二七年背叛孙中山先生领导的民主革命以来,一直作为帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的代表,坚持反共反人民,独裁卖国。他双手沾满了中国革命人民的鲜血。……

蒋介石逃到台湾后,在美帝国主义的庇护下苟延残喘,继续坚持与人民为敌。蒋介石集团的反动统治遭到台湾人民的强烈反对,内部矛盾重重。蒋介石死后,有着爱国光荣传统的台湾省人民,必将进一步为解放台湾、实现祖国统一而展开斗争。怀有爱国心的蒋帮军政人员也将更加认清形势,积极为实现解放台湾、统一祖国作出贡献。中国人民一定要解放台湾!

——选自《人民日报》1975年4月7日

材料三:1985年广西电影制片厂摄制《血战台儿庄》,将抗战初期震惊中外的台儿庄会战搬上银幕。在影片中,蒋介石形象是这样一个情节:国民党师长王炳章在战斗中英勇牺牲后,蒋介石亲自主持了追悼会。这时,天空上有日本侵略者的战机飞来扫射轰炸。面对危险,蒋介石临危不乱,发表讲话,镇定自若。

蒋经国看完该片后说:“从这个影片看来,大陆对台湾的政策有所调整,我们相应也要作些调整。”不久,蒋经国决定同意开放国民党部队老兵回大陆探亲,海峡两岸同胞在骨肉分离了37年后,终于把苦苦的乡愁化做了喜悦的重逢,从而揭开了海峡两岸公开互动往来的序幕。

请思考:

⑴根据材料一、二和所学知识,说明中共对蒋介石的评价有何变化?为什么?

⑵根据材料三和所学知识,谈谈你对80年代以来中共对蒋介石态度转变的认识。(言之成理,多角度论述,7分)