历史上重大改革回眸

材料 为缓解政治人才危机,公元前134年汉武帝下令“郡国举孝廉一人”,公元前128年又下诏:二千石“不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免”。……形成的天子对策(策试)制度,初选名单由武帝审核,并亲览对策,最后决定等第。还批准了博士弟子每岁课试的方式——射策:试题写在简策上,由试者投射取而答之,按答题优劣,上者为甲,次者为乙,分授不同官职。同时武帝打破了商人不能为官的旧传统,并特别注意选拔重用精通农业、商业、水利、科技等方面的专业人才。延续四百余年的汉朝能够长治久安,应该说与汉武帝的选官用人制度的改革密切相关。

——摘编自王国民《从“功臣政治”到“贤臣政治”》

唐太宗即位之初,百废待兴,曾说:“致安之本,唯在得人”。 中郎将常何所陈二十余事,很有见地,太宗一问,方知是常何家的食客马周代写,一连四次派人催促急见马周,面谈深喜,即令入直门下省,旋任监察御史。“玄武门之变”后,太宗不计前嫌,宽宏大度,授魏征谏议大夫职,信任有加,为左右近待。唐太宗的用人之道,使贞观年间涌现出一批名垂青史的贤相良臣。

——摘编自基督山《唐太宗的用人之道与纳谏气度》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出汉武帝、唐太宗用人的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝、唐太宗用人制度改革的共同历史影响。

近代开埠以来,来自异域的政治、经济、军事、思想文化急速渗入中国社会各个方面,推动了中国社会的政治变革、经济变化和时尚变迁。阅读下列材料:

材料1:电灯、自来水初出现时,上海市民曾十分恐惧,担心用电会“遭雷殛”。……后来则非常欢迎电灯,称其“赛月亮”,“颇便行人”;开始,市民“谓(自来)水有毒质,饮之有毒,相戒不用”,后来则“通装水管,饮濯称便”。——冯天瑜《中华文化史》

材料2:20世纪初,对于清朝统治者当年强迫汉人接受的发辫,大多数人都主张剪去,并且认为“不剪发不算革命”,“也不算时髦”。在服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、补服、翎顶、朝珠,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋自由平等的理性原则建立起来的一种完美时髦”。当时一般人认为,西方的社会生活是依据天赋人权等理性原则建立起来的理想社会模式,代表着社会进步的方向。相比之下,中国传统的社会生活则充满着陈旧愚俗,不符合时代潮流,非改革不可。以致在民国初形成了这样一种社会心理:认为谁接受西方的社会生活习俗,谁就是文明、开化,属于新派人物。

材料3:到民国时期,经历了维新变法、辛亥革命、五四运动几次大的社会洗礼,人们在价值观念的深层次发生变化,节俭意识相对弱化。近代社会工商业发展,重商之风日益兴盛,人们对传统社会崇尚节俭和力戒奢侈的消费观念提出质疑。——《民国初至抗战前长江三角洲洋布与土布之争》

请回答:

(1)在对待电灯、自来水问题上,上海人的观念发生了怎样的变化?反映了什么历史趋势?

(2)材料2反映了近代中国社会生活领域的哪些新气象?相对于材料1,这些新气象出现的原因有何不同?

(3)根据材料2、3简述中国社会中又生成的新观念。你怎样看待这一现象?

历史名人的一举一动往往透露出一个时代的信息。阅读下列材料:

材料1:

材料2:蔡元培的三次婚姻

第一次婚姻:1889年,迎娶王昭(1900年病逝);父母之命、媒妁之言。

第二次婚姻:1902年,迎娶黄仲玉(1920年病逝);他提出五个条件:不缠足,识字,男不得娶妾、姨太太,若夫先死妻可改嫁,意见不合可离婚;婚礼:开演说会代替闹洞房。

第三次婚姻:1923年,迎娶周峻;他再次提出条件:具备一定文化素质,年龄略大,熟谙英文,能成为研究助手;婚礼:蔡元培西装革履,周峻身披白色的婚纱。在婚礼的宴席上,蔡元培向大家讲述了他和周峻的恋爱经过。

请回答:

(1)根据材料1指出近代中国男装的变化。并结合所学知识,分析近代中国服饰西化的原因。

(2)结合材料2概括指出近代中国婚俗的变迁过程。

阅读下列材料:

材料一 阅读下列简表:《格致汇编·互相问答》摘要

| 序号 |

提问人 |

籍贯 |

提问内容 |

回答要点 |

| 27 |

某君 |

广州 |

请问照相新法。 |

详细介绍 |

| 43 |

某君 |

烟台 |

西人饮苦酒(啤酒),言能补身,不知用何料何法制成,能否多饮? |

发表专文详细介绍 |

| 83 |

友人 |

金华 |

西国如何治疗烧伤、烫伤? |

介绍具体方法 |

| 135 |

友人 |

上海 |

美国近有人以电线传声,数十里之远能闻知何人言语,此事甚奇而不可解,何理?中国人能造否? |

传声电器,新发明不久之新法,介绍原理。 |

材料二(四幅图片)

材料三 早在19世纪末,随着西方商品对民众生活模式的冲击,趋洋附西的倾向就在时势的流变中推动着生活习俗的演变。“凡物之极贵重者,皆谓之洋。重楼曰洋楼,采轿曰洋轿,挂灯名洋灯,火锅名洋锅……大江南北,莫不以洋为尚……”──张岂之主编《中国历史·晚清民国卷》

请回答:

(1)依据上述材料,概括晚清到民国初年生活习俗中所反映出来的社会现象。(不得摘抄原文)

(2)结合所学知识,分析出现这些现象的原因。

阅读下列材料:

2012年是我国改革开放34周年。30多年来,改革开放给我国带来了深刻的社会变化。

根据相关知识回答:

(1)十一届三中全会是我国改革开放开始的标志,这次会议作出的战略决策是什么?

(2)30年的改革以1992年为界,可分为前后两个阶段。1992年前后,对内改革的重心有什么不同?

(3)30年来,对外开放经历了一个由浅入深的发展历程。请完成下表。

| 措施 |

典型代表 |

意义 |

| 建立经济特区 |

深圳特区、珠海特区等 |

① |

| ② |

|

有力地增强了中国改革开放和国民经济的活力 |

| 开辟沿海经济开放区 |

③ |

加快了对外开放的步伐,有力地推动了改革开放和社会主义现代化建设 |

阅读下列材料,回答问题。

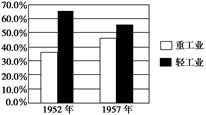

材料1:轻重工业在工业总产值中所占比重

——虞和平主编《中国现代化历程》

材料2:

材料3:推进产业结构优化升级。坚持走中国特色新型工业化道路,推进信息化与工业化融合。着力发展高新技术产业,大力振兴装备制造业,改造和提升传统产业,加快发展服务业特别是现代服务业。继续实施新型显示器、宽带通信与网络、生物医药等一批重大高技术产业化专项。充分发挥国家高新技术开发区的集聚、引领和辐射作用。

——温家宝总理在十一届全国人大第一次会议上所作的政府工作报告

(1)根据材料1,分析建国初期我国工业结构变化的特点。结合史实说明这一变化的必要性。

(2)分析材料2中图一到图二深圳发生变化的主要原因。被誉为“一夜崛起的城市”深圳在改革开放30年里给中国人民带来过哪些思想上的震撼?

(3)材料3反映了我国现今工业化建设的哪些新特点?结合所学知识指出出现这一特点的主要原因。