阅读材料,回答问题。

材料 在宗教改革时期,天主教对于科学教育及科学传播的贡献更多于新教,一些新教徒教育改革者也承认知识水准受到耶稣会学校“极大促进和加强”;耶稣会在向全球传播信仰时也极大地推动了科学的传播,中国最早对西方天文学和数学的接触也正是缘于利玛窦等耶稣会士。路德与加尔文都曾公开对日心说报以鄙夷,而最先对日心说提出强烈抗议的也是新教徒,而天主教最终裁定哥白尼为异端也有很多程度上是迫于新教徒的压力。

但是,新教“如何得救?不凭善功,惟凭信心”,“权威何在?不在教会,惟独圣经”的主张在某种程度上对科学有所促进。首先,人们认为“自然之书”是上帝的完美作品,所以探索自然便是更深入地体验自然的完美,于是科学探索被赋予了神圣的意义。其次,剥夺了教会的权威的观念意味着新教更强调个人的理解,使学者的自主思考和自由评论更为充分了。最后,所谓的新教伦理使得世俗工作更受重视,而科学活动——尤其是实用性的科学成就也受到了更多的关注。

无论是哪一种宗教,对于科学的发展都会同时具有促进和束缚的影响,与其把宗教改革对科学革命的促进作用归功于新教的独特主张,不如说是新教与天主教的冲突本身催化了科学及社会变革的某些进度。

—摘编自古雴《宗教改革与科学革命》回答问题

(1)依据上述材料,概括说明新教与科学革命的关系。

(2)依据材料并结合所学知识,如何理解“新教与天主教的冲突本身催化了科学及社会变革的某些进度”这一观点?

"五四运动"有何重大历史意义?

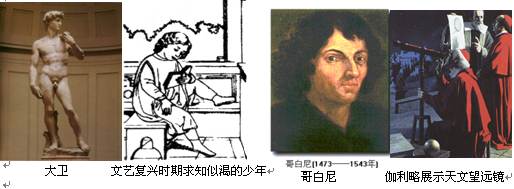

某中学为活跃校园文化,举办了中外文化展览。下列一组图片引起了高二历史研究性学习小组的浓厚兴趣。他们就这组图片提供的重要的历史信息进行了思考,并根据这些信息所反映的问题进行了热烈的讨论。请你也参与进来吧,谈谈你的理解。

中非关系的友好发展

2006年11月3日至5日,中非合作论坛北京峰会在北京召开,国家主席胡锦涛和48个非洲国家的国家元首、政府首脑和代表相聚北京,共商建立和发展中非战略伙伴关系,中国政府在峰会上宣布采取八项政策措施推动中非新型战略伙伴关系的发展。北京峰会树立了中非友好合作里程碑,全面开创了中非友好合作新局面。

材料一 2006年6月,温家宝总理与埃及等7国领导人一起回顾中非友好合作的历程,他深情地说:“我是来走亲戚、看朋友的。”非洲领导人感动的说:“你回家了。”

材料二温家宝总理6月18日在结束对埃及的正式访问前曾在开罗举行记者招待会,特别强调非洲人民长期以来给予中国的宝贵支持。他说:“非洲人民对中国有“德”,中国的先哲说过,人之有德于我也,不可忘也;吾有德于人也,不可不忘也。中国政府和人民决不会忘记非洲人民长期以来对中国的宝贵支持。

材料三毛泽东主席曾形象的说:“是非洲黑人兄弟把我们抬进联合国的。”

请回答:

(1)材料一中,温总理为什么说“我是来走亲戚、看朋友的?

(2)依据材料二、三分析,非洲人民对中国人民有哪些“德”?为什么说是“是非洲黑人兄弟把我们抬进联合国的”?

国家的对外事务既是一国的政治活动的重要组成部分,是内政的延续,也是其综合国力的体现。结合回顾新中国外交走过的风雨历程,回答下列问题:

请回答:

(1)上述三个图片分别反映了新中国外交取得了哪些重大成就?各产生了什么影响?

(2)分别指出新中国取得这些外交成就的国际背景.

(3)综合上述图片,谈谈你对新中国外交政策的认识。

阅读下列材料:

材料一 1954年,毛泽东主席询问苏共第一书记赫鲁晓夫,能否援助中国研制核武器。赫鲁晓夫傲慢地回答:“搞核武器是很费电的,就是把中国所有的电力都投入进去也不一定够用。我们苏联有核武器就行了,用不着大家都来搞它。”

材料二在汲取国际相关科研成果的基础上,凭借科学有效的管理协调方式、严谨的科学态度以及艰苦创业、报效祖国的奉献精神,中国在核武器研制领域,以最少的研制经费,创造了最快的速度。1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。

材料三国外有人说:到21世纪30年代,中国人口将达16亿,那时谁来养活这么多人?谁来拯救由此引发的全球性粮食危机?我们认为中国不仅完全能解决自己的吃饭问题,还要帮助世界人民解决吃饭问题!

材料四“神舟”5号的研制从一开始就处于航天技术前沿,使用了大量现代高科技成果,实现了技术跨越,飞船性能可与美俄现代飞船相媲美。

请回答:

(1)依据材料一和材料二概括我国原子弹研制成功的原因。这个成功说明了什么问题?

(2)材料三中,袁隆平用什么科学成果来解决中国与世界人民的吃饭问题?

(3)以上材料中体现的我国科技成就产生了什么影响?