2006年底,据俄罗斯权威民意调查机构——列瓦达中心的民调显示,勃列日涅夫是仅次于普京的声望最高的领导人,61%的受访者认为其执政时期是二战后苏联(俄)国家发展最好的时期。民众怀念勃列日涅夫时期的理由不正确的是( )

| A.农民生活水平得到很大改善 |

| B.苏联保持了大国的荣光 |

| C.苏联军事实力逐渐接近美国 |

| D.改革冲击了斯大林模式 |

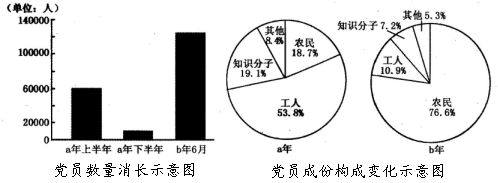

建党以来,中国共产党人无论在民主革命还是在社会主义建设中所体现出来的坚定信念和崇高人格,成为我们战胜艰难险阻并取得伟大胜利的精神动力。下面两图反映了某一时期中国共产党党员数量消长和成分构成变化的基本情况,其中a年和b年分别指()

| A.1921年和1922年 | B.1927年和1928年 |

| C.1937年和1938年 | D.1949年和1950年 |

民国“名记”第一人黄远生认为“盖吾人须知,新旧异同,其要点本不在枪炮工艺以及政法制度等等,若是者犹滴滴之水、青青之叶,非其本源所在。本源所在,在其思想。”为解决“本源”问题,近代先进的中国人()

| A.倡导中体西用冲击“天朝上国”观念 | B.改革教育制度培养大批近代化人才 |

| C.宣传民主科学启发了人们的民主觉悟 | D.借用进化论原理阐明男女平等之理 |

与张载的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为天下开太平”和顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”这两则名句的精神内涵最为接近的是()

| A.己所不欲,勿施于人 | B.问渠那得清如许,为有源头活水来 |

| C.苟利国家生死以,岂因祸福避趋之 | D.不义而富且贵,于我如浮云 |

读明代内阁大学士籍贯分布表,该表所能反映的实质问题是()

| 南方 |

北方 |

|||||||||||

| 南 京 |

浙江 |

福 建 |

四 川 |

广 西 |

江 西 |

湖 广 |

广 东 |

北 京 |

山 东 |

山 西 |

河 南 |

陕 西 |

| 27 |

26 |

11 |

9 |

2 |

22 |

12 |

5 |

17 |

13 |

5 |

11 |

2 |

| 114 |

48 |

|||||||||||

A.明代中国政治中心向南方转移B.南方较北方更重视科举考试

C.明代中国的文化重心在南方 D.南方人比北方人更热衷于做官

日本学者内藤湖南提出的“唐宋变革说”认为,自唐朝开始,中国社会发生深刻的变化,宋朝以后进入到“近世”时期,中国历史的方方面面都呈现出新的特征。以下关于唐宋时期中国社会变化的叙述,正确的是()

①商品货币在经济中影响增大②文化生活明显出现市民化趋势

③经济重心转移逐渐完成④中枢机构分权制约了君主专制

| A.①②③④ | B.①②③ |

| C.②③④ | D.①②④ |