对孝文帝改革的措施,学术界一直褒贬不一。阅读材料,回答问题。

材料一 帝恶其国俗鄙陋,乃迁都洛阳,改国姓为元氏,禁胡语胡服……时魏之势虽极盛,然剽悍勇武之风,渐次消灭……华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆已见。

——根据1907年宏文馆出版的《中国历史讲义》等整理

材料二 拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代……诸族遂大受汉族之同化……国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

(1)据材料一、二,归纳孝文帝改革的主要内容。(6分)

(2)简要说明材料一、二对孝文帝改革评价的不同。 (4分)

“幸福生活是人们的共同追求,但不同时期不同的人对幸福的理解和追求并不一样。”阅读材料,回答问题。

材料一“饭素食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

——《论语·述而》

“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”

——《论语·雍也》

材料二康有为的幸福观,以进步作为其理论预设,对人类社会进步的坚定信念以及佛教式的终极关怀,最终达到“大同”这一终极目标。以“人道主义”的关怀和“博爱、自由、平等”等民主思想为其思想的核心,以“去苦求乐”作为其幸福理想得以实现的动力,把追求快乐、幸福看成是道德的基础,具有明显的功利主义色彩。

——蔡成浩《论康有为的幸福观》

材料三

(1)依据材料一,概括孔子幸福观的内涵。(2分

(2)对比材料一,材料二康有为的幸福观有何不同?依据材料并结合所学知识,分析近代康有为幸福观产生的原因是什么?

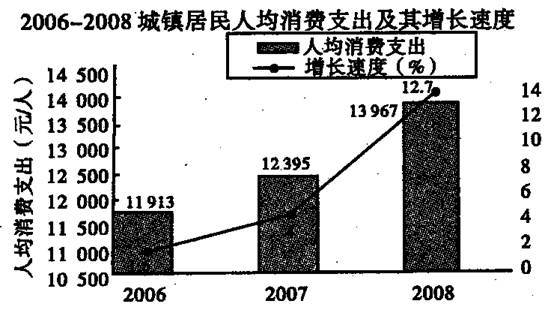

(3)依据材料三并结合所学知识分析十一届三中全会以来,中国共产党是如何带领人民追求幸福生活的?

材料立国之后相当长久的一个历史时期中,美国外交政策所奉行的是由国父华盛顿所确立的孤立主义原则。华盛顿在其著名的《告别词》中就新生的美利坚合众国的外交政策提出下述基本原则:

(一)要将美国建成自由进步的伟大国家,最为重要的是应该排除对某些个别国家托永久且根深蒂固的反感,而对另一些国家则又有感情上的依附;

(二)为了保卫美国的安全,自由的美国人民必须对外国势力的阴谋诡计和影响有清醒的头脑,因为历史和经验证明,外国势力是共和政府最致命的敌人之一,

(三)美国应该与外国发展商务关系,但是却要避免与它们发生政治联系,不要与任何外国建立永久的联盟,……

(四)由于欧洲有一套与美国无关、或者关系非常微小的根本利益。因此美国不能通过人为的纽带,牵连进欧洲的政局变换中去,或者卷进与欧洲为友或为敌的那些通常的结合和冲突中去;

(五)美国独处一方,远离他国,这种地理住置允许并促使美国能推行一条独特的外交路线,使好战国家不能从美国获得好处,也不敢轻易冒险向美国挑衅,美国因此可以在正义的指引下,依照自己的利益,在和平和战争问题上做出自己的抉择。

——摘自李庆余《美国外交史——往往从独立战争至2004年》

(1)依据材料概括华盛顿孤立主义的特点。

(2)依据材料并结合所学知识,分析华盛顿孤立主义形成的背景。

阅读材料,完成下列要求。

历史地图包含了政治、经济、文化等各种信息。依据下列三幅图片,概括三幅图片反映的共同主题,依据三幅图片并结合所学知识,提取三幅图片中共同主题的历史变迁信息并进行分析说明。

要求:主题必须吻合材料,说明应紧扣主题,逻辑清楚、史论结合。

( 25 分)阅读下列材料,回答问题。

材料一“邸报”是我国最早的报纸,现存对这一封建官报作最早记载的文献,是载于唐代孙樵《经纬集》中的《读“开元杂报”》一文。他在这篇文章中记载了开元时期有一种每天条布于宫门之外的朝政简讯的讯息,孙樵将其内容与编年史《开元录》进行比较,发现每一条都有根据……,其中对开元十三年(公元725年)封禅事件的渲染极为隆重。到了后唐和宋代,这种朝政简报被通称为“朝报”,作为中央政府公开发布宫廷新闻的工具,直接向民众宣布,时效迅速。

──黄蝴《中国新闻事业发展史》

材料二《东西洋考》(下图)是1833年在广州由普鲁士传教士创办和主编的在我国本土上出版的第一份中文近代报刊。采用中国纪年,引用儒家语录,内容是由宗教、伦理道德和科学文化知识组成……,它主要是为商业服务……设立新闻专栏……刊出中外贸易进出口货物的价目表,这两项属中文近代报刊首创。 1833年12月该刊第5期……向中国读者首次介绍了西方报刊的情况和新闻自由问题。

──方汉奇:《中国近代报刊史》

材料三 1915年9月15日,陈独秀主办的《青年杂志》创刊,揭开新文化运动序幕,也开始了中国报刊发展的新阶段。五四运动时期,以《新青年》、《每周评论》等杂志为主导,进步报刊鼓吹科学与民主,抨击封建专制……。在业务上,此时的报刊普遍改用白话文,报纸注重新闻特性,……编排更为科学活泼。之后,报刊获得较大发展,1926年全国报刊已有六百二十八种。商办《申报》、《新闻报》发行量超过十万份……。

──方汉奇:《中国近代报刊史》

(1)据材料一,概括中国古代邸报在当时的功用和对今天的现实意义。

(2)据材料二并结合所学知识,说明外国在中国创办报刊的中外时代背景及报刊的特点。

(3)据材料三,概括《新青年》创刊后中国报刊发展的新特点,并简要分析其原因。

(4)综合上述材料,如何认识报刊业发展与人类文明演进的关系。

根据材料并结合所学知识回答问题。

材料一康熙元年(1662年)令滨海民悉徙内地五十里,以绝接济台湾之患。于是麾兵折界,期三日尽夷其地,空其人……自有粤东以来,生灵之祸,莫惨于此。

——(清)屈大均《广东新语》

康熙五十五年(1716年)下诏海外有吕宋、葛喇巴等处,常留汉人,自明以来有之,此即海贼之薮也……东洋可使贸易,若南洋,商船不可令往。

——《清圣祖实录》

材料二 “福建、浙江、广东、南京四省近海处,各移内地三十里,令下即日,挈妻负子载道路,处其居室,放火焚烧,片石不留。民死过半,枕籍道涂。即一二能至内地者俱无儋食之粮,饿殍已在眼前。如福清二十八里,只剩八里。长乐二十四都,只剩四都。”

——《榕城记闻》

材料三上(康熙帝)曰:“先因海寇,故海禁不开为是,今海氛廓清,更何所待。……边疆大臣当以国计民生为念,向虽严海禁,其私自贸易者何尝断绝?”……“向令开海贸易,谓于闽粤边海民生有益,若此二省民用充阜财货流通,各省俱有裨益。且出海贸易非贫民所能,富商大贾懋迁有无,薄征其税,不致累民,可充闽粤兵饷,以免腹里省份转输协济之劳。……故令开海贸易。”

——《清圣祖实录》

材料四隆庆年间(1567~1572年),因福建巡抚涂泽民之请,明廷“准贩东西二洋”。福建漳州月港兴起,“农贾杂半,走洋如适市”“闽人以其地近,且饶富”,商贩或移居于吕宋(今菲律宾)者甚众。学者估计,隆庆开禁后输入中国的白银至少1亿两左右,促成了税收等政策的改变。

——摘编自晁中辰《明代海禁与海外贸易》

南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱,尽入番岛,鲜有在家饥寒窃

劫为非之患。即禁之后,百货不通,民生自蹙。居者苦艺能之罔用,行者叹至远之无方,故

有以四五千金所造之洋艘,系维朽蠹于断港荒岸之间……但能使沿海居民,富者贫,贫者困,

驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——(清)蓝鼎元《论南洋事宜书》

(1)根据材料一和所学知识,指出清初实行海禁的原因。

(2)根据材料二和所学知识,分析清朝实行海禁政策产生的严重后果。

(3)根据材料三,概括指出康熙帝调整海禁政策的原因。

(4)根据材料四和所学知识,简析明清时期海禁政策调整后的影响。