如图所示的图解表示构成生物体的元素、化合物及其作用,其中a、b、d、e代表小分子,A、B、E、F代表不同的生物大分子,请据图回答下列问题:

(1)物质a表示__________,其在原核细胞中共有____种。

(2)若E是动物细胞中的储能物质,则E是_________,其在人体中主要分布于_________________细胞。

(3)物质d是__________。物质F是__________,其在动植物细胞中均可含有,并且由于含能量多而且占体积小,被生物体作为长期储备能源物质,从进化的角度这是经过长期的_____________________的结果。

(4)物质b的名称__________,图中的“?”是指____元素。若某种B分子由n个b(平均相对分子质量为m)形成的两条链组成,则该B分子的相对分子质量大约为________。

(5)下图是某物质的部分结构示意图,请补充完整。

人体内环境的稳态受神经和体液调节。请据图回答问题。

(1)某人一次性饮1 000 mL清水,1 h内尿量显著增加,这是由于______________降低,对相关感受器刺激减弱导致下丘脑神经内分泌细胞产生的神经冲动减少,其轴突末梢释放的______________,降低了肾小管和集合管对水的____________,使水重吸收减少。饮水1h后,通过图中a所示的______________调节机制,尿量逐渐恢复正常。

(2)在剧烈运动状态下,体内会启动一系列调节机制,其中支配肾上腺髓质的内脏神经兴奋增强,其末梢内____________释放的神经递质与肾上腺髓质细胞膜上的______________结合,导致肾上腺素分泌增多,从而促进______________分解,抑制______________分泌,引起血糖浓度升高,以满足运动时能量需要。

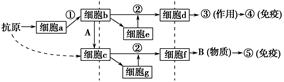

如图表示人体内特异性免疫的过程,图中数字分别代表相应的生理活动,试回答下列问题。

(1)如图所示细胞中,具有特异性识别抗原能力的是________(填字母)。

(2)HIV侵入人体后,主要攻击的细胞是________(填字母),导致的疾病属于免疫失调疾病类型中的________。

(3)人被狗咬伤后,为防止狂犬病的发生,需要注射由灭活狂犬病毒制成的疫苗,疫苗在人体内引起的反应过程是________(填数字)。

(4)2011年诺贝尔生理学或医学奖授予在免疫系统研究领域做出杰出贡献的三名科学家。朱尔斯·霍夫曼和布鲁斯·博伊特勒发现人体许多细胞中都有一种重要蛋白质,这就是“Toll样受体(TLR)”,该蛋白质可识别不同的病原体,并在病菌入侵时快速激活免疫反应,从而启动第一道防线。拉尔夫·斯坦曼发现的起源于造血干细胞的树突状细胞能激活T淋巴细胞,从而启动适应性免疫系统,引起一系列反应,如制造出抗体和“杀手”细胞等“武器”,杀死被感染的细胞以及“入侵者”。结合上述信息回答。

①“Toll样受体(TLR)”________(填“有”或“没有”)参与图示过程。

②图中代表抗体的是________,与其形成有关的细胞器有________,图中代表“杀手”细胞的是________,其作用是__________________________________________________________。

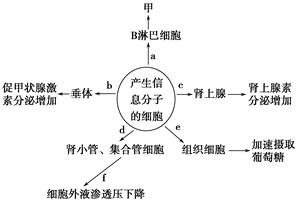

如图为人体内某些信息分子作用的示意图,a、b、c、d、e表示不同的信息分子,请据图回答下列问题。

(1)若图中a由T淋巴细胞产生,则a表示________,甲表示B淋巴细胞增殖分化产生的________细胞。

(2)寒冷时,体内b、c含量都会增加,其中直接作用于垂体的信号分子b是________。

(3)e为________,该分子由________细胞产生,该分子的作用除图中所示的外,还有________________________________________________________________________。

(4)d代表________细胞分泌的________,f为________过程。

从1978年7月25日世界上第一位“试管婴儿”诞生,至今全球试管婴儿数量已达到400万。从1996年7月5日克隆羊“多利”诞生,至今已成功克隆了多种动物。请分析回答试管婴儿与克隆技术的有关问题:

(1)试管婴儿和克隆动物的培育过程中均会用到的生物技术有____________、__________。

(2)试管婴儿和克隆动物的生殖方式分别属于________和________。

(3)培育试管婴儿时,可通过给母体注射________增加排卵数量,从父亲体内获得的精子需要进行________处理,才能完成受精作用。

(4)克隆动物时,将甲个体的细胞核移入乙个体去核的卵细胞中,由重组细胞培育成个体丙,则个体丙的基因来源于________________________________________。

(5)请列举一例克隆技术在医

我国是受荒漠化危害最为严重的国家之一。近年来,保定地区频受沙尘暴之苦,保护生态环境,大力开展植树种草、治理水土流失、防止沙漠化等是当前的紧要任务。

(1)据研究,保定市沙尘暴的沙主要来自黄土高原和内蒙古高原,西部生态环境的改变首先要解决的非生物因素是________。

(2)在退耕还林、还草过程中,要注意树种、草种不要过于单一。这种做法所依据的主要生态工程原理是________________,其目的是提高生态系统的抵抗力稳定性。

(3)近年来大力推广的生态农业是一个自我维持的生态系统,其特点是保持和完善系统内的生态平衡,其设计的原则是能量的__________和物质的__________,以求得最大的生产力和可持续发展。我国农民收集一切可能的有机物质使其转变为有机肥料、保持土壤肥力的做法称为________农业。

(4)某科研小组想利用基因工程技术培育抗旱植物用于治理水土流失。将抗旱基因导入植物细胞采用最多的方法是____________。要检测抗旱基因是否插入到受体细胞的DNA中,采用的是____________技术。若检测结果表明抗旱基因已经插入到受体细胞的DNA中,则培育的植株________(填“一定”或“不一定”)具有抗旱性状。