1903年,中国《大公报》载:“……宪法不立,则虽其国强盛,终滋危殆之忧,如今之俄是也;宪法苟立,则虽其国狭小,已固雄富之基,如今日之德日是也。若是者,知宪法之与国家诚所谓不可一日或离者。”该文的政治主张主要是( )

| A.推翻满清统治 | B.实行君主立宪 |

| C.学习德、俄政体 | D.建立民主共和 |

小明在进行研究性学习时,找到这样一段材料:“水涌山叠,年少周郎何处也?不觉的灰飞烟灭,可怜黄盖转伤嗟。破曹的樯橹一时绝,鏖兵的江水犹然热,好教我情惨切!二十年流不尽的英雄血!”这一段文字最有可能出自下列哪一本书?

| A.《全唐诗》 | B.《诗经》 | C.《全汉赋》 | D.《元曲赏析》 |

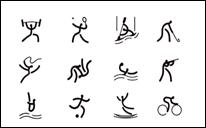

下图是2008年北京奥运会的35个体育运动图标(局部),代表35个运动项目,它是以中国古代某种字体的笔画为基本形式,融合其他文字的象形意趣和现代图形的简化特征创造出来的。这种字体是:

| A.甲骨文 | B.隶书 |

| C.楷书 | D.篆书 |

明清时期,像年画、剪纸画等大量百姓所喜闻乐见的东西用绘画的形式表现出来,而且更具生活上的实用性,这主要是因为:

| A.白话文开始兴起 | B.理学兴盛 |

| C.市民阶层逐渐壮大 | D.思想控制空前严密 |

下图演员的划浆动作体现了戏曲表演艺术的哪一特点:

| A.综合性 | B.程式化 | C.虚拟化 | D.现实性 |

诗以言志,文以载道。对明清社会的官僚制度、科举制度、教育制度、婚姻制度、家族制度以及僵化的理学等,展开深入批判和揭露,将古典现实主义文学推向高峰的文学名著是:

| A.《三国演义》 | B.《水浒传》 | C.《红楼梦》 | D.《西游记》 |