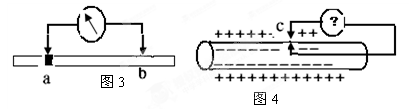

2012年诺贝尔化学奖授予在G蛋白偶联受体领域作出杰出贡献的科学家。G蛋白偶联受体调控着细胞对激素、神经递质的大部分应答。下图表示位于甲状腺细胞膜内侧的G蛋白在与促甲状腺激素受体结合形成G蛋白偶联受体后被活化,进而引起细胞内一系列代谢变化的过程。请回答:

(1)促甲状腺激素受体的化学本质是________。

(2)图中过程①需要细胞质为其提供________作为原料,催化该过程的酶是________。与过程②相比,过程①特有的碱基互补配对方式是________。

(3)过程②除了需要图中已表示出的条件外,还需要____________(至少写出2项)。一个mRNA上结合多个核糖体的意义是____________。

(4)科研人员发现有些功能蛋白A分子量变小,经测序表明这些分子前端氨基酸序列正确,但从某个谷氨酸开始以后的所有氨基酸序列丢失,推测其原因可能是________。

(5)图中的生物效应指的是_____________。

植物生命活动调节的基本方式是激素调节,请回答有关植物激素的问题。

1.下面是研究生长素的三组实验设计示意图。

(1)根据实验一的结果可知,切除胚芽鞘尖端的胚芽鞘向左弯曲生长,其生长素最终来自________________。

(2)如果实验一是为了研究胚芽鞘尖端能产生生长素,且能促进胚芽鞘下端生长,应补充的对照实验是___________________________________________________

(3)实验二中的明显错误是______________________________________________

(4)如果利用实验三研究单侧光引起胚芽鞘尖端生长素分布不均匀,请补充完善实验三中的甲、乙两图。

2.

(1)据图丙(丙图中e、g、f、i代表生长素浓度),若某植物幼苗已表现出向光性,且测得其向光侧的生长素浓度为e,则其背光侧生长素浓度X的范围是。除草剂除草的原理是使杂草的生长素浓度处于范围。

(2>将生长状况相似的同种植物分为①②③三组,分别进行不同的处理,实验结果如图丁所示。“根据①③组结果,可得出的结论是。将②组结果与①③进行比较;可得出的结论是。

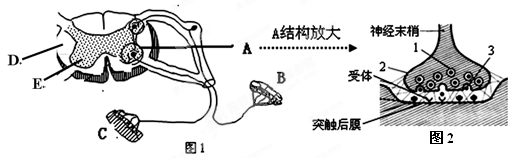

下图表示下丘脑神经细胞、垂体细胞、甲状腺细胞及它们分泌的激素之间的关系。请回答下列问题。

1.图中的下丘脑神经细胞除具有神经细胞的功能外,还具有功能。

2.人在寒冷的环境中,物质甲即的含量会增加,影响它所作用的靶细胞的活动,最终造成物质丙的含量,继而又引起甲和乙的分泌量,这种调节方式称为调节。

DNA片段的结构图,请据图回答:

1.图乙是DNA片段的__________结构。

2.填出图中各部分的名称[1]___________、[2]___________、[3]___________、[5]___________

3.从图中可以看出DNA分子中的两条长链是由__________和_____________交替连接的。碱基对中的化学键是__________

4.从图甲可以看出组成DNA分子的两条链的方向是__________的,从图乙可以看出组成DNA分子的两条链相互缠绕成向_________(左或右)螺旋的空间结构。

下图是植物代谢过程示意图,请据图回答下列问题:

1.图中Ⅰ-Ⅶ所表示的物质中,Ⅰ表示Ⅱ表示Ⅴ表示。在叶绿体中,ADP的转移途径是_________________________。

2.若植物体在含C18O2的环境中生长,一段时间后植物体周围空气中有没有可能出现18O2.?。理由:。

3.与乳酸菌的发酵相比,图中植物呼吸过程中特有的步骤是________(填数字),这些过程发生的部位________________(细胞器)。

4.实验室探究光照强度对菊花生理代谢的影响时,实验测得相关生理代谢数据如下:

a)黑暗条件下,CO2释放量为0.4 mol/cm2叶·小时;

b)光饱和时的光照强度为2.5千勒克司;

c)光合速率和呼吸速率相等时的光照强度为1.0千勒克司;

d)光照强度为3.0千勒克司时光合作用释放O2量是1.0 mol/cm2叶·小时.

①如果菊花发生图示的生理过程,当“II”和“VI”的量相等时,所需要的光照条件条件是()(其他条件适宜)

| A.小于1.0千勒克司 | B.1.0千勒克司 |

| C.2.5千勒克司 | D.3.0千勒克司 |

E.大于1.0千勒克司,但小于2.5千勒克司

②当光照强度为2.5千勒克司时,菊花光合作用固定的CO2量是(mol/cm2叶·小时);如果光照强度不变,需要进一步提高光合速率,可采取的措施是。

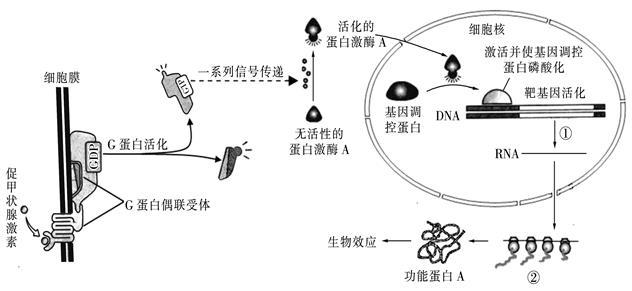

下图图1为反射弧结构示意图,图2为图1中的A结构放大后的示意图,据图分析回答下列问题([ ]中填字母标号,上填写文字)。

1.图1中表示效应器的结构是[ ]。排尿反射的神经中枢位于图1中的[ ] ________。

2.如果手指不小心碰到针尖,会立即缩回,但是当医生用针刺手指皮肤取血化验时,手指可以不缩回。此现象说明:_________________________________ 。针刺手指皮肤时,人会感到疼痛,写出人体接受针刺产生痛觉的程

3.当神经冲动传导到A结构时,图2中结构1以_____方式将[ 3 ]___________释放到突触间隙里,然后作用于突触后膜上的受体,使突触后膜的膜电位转变为__________与受体结合的物质[3]正常情况下被酶催化分解而失去活性,如果用某种药物破坏该酶的活性,则突触后神经元将___________。

4.一般情况下,小狗看到灯光不会分泌唾液,但是经过一定的训练,小狗看到灯光也会分泌唾液,即形成了条件反射。训练过程即为强化,强化是指__________________

5.如果用同种电流计测神经细胞膜上不同部位的电位情况,当刺激图3的a点时,指针瞬间偏转方向如下图所示;如果刺激图4的c点时,其指针的瞬间偏转方向是______________