阅读下列材料:

材料一 16至17世纪的中国,新的经济形态还十分徽弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷,黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。孟德斯鸠、卢梭们则拿出了“三权分立”、君主立宪制、民主共和制这样的资产阶级国家蓝图。这表明,中国明清时期的进步思想与18世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期的产物,后者是近代社会的宣言书。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 在伏尔泰的心目中,“奉行儒学的中国是开明专制君主制的典范,那里有真正的信仰自由,政府……从不规定国民的宗教信仰”。“中国的政治体制又是和儒家道德原则结为一体的。这种政治与道德的统一,也为对现实不满的法国人提供了一种榜样”。

——马克垚《世界文明史》

请回答:

(1)17世纪的中国和18世纪的法国,都产生了启蒙思想,其共同原因是什么?

(2)中外启蒙思想最主要的共同之处是什么?

(3)结合所学知识,分析材料二中伏尔泰高度赞赏中国儒学的原因,并指出他的认识的局限性。

(4)结合材料并联系所学知识,分析中国和法国的启蒙思想分别被称为“中世纪末的产物”和“近代社会的宣言书”的原因。

工业文明是人类文明发展史的一个重要阶段,有学者把它分为五个阶段:①16世纪初到18世纪工业革命前,工业文明首先在西欧兴起。②工业革命开始以后到19世纪末,人类真正进入工业社会,同时工业文明从西欧扩散到全球。③20世纪上半期,工业文明全面到来,社会出现了巨大的震荡,也进行了调整和探索。④二战后到70年代初,人类吸取了上一阶段的经验教训,工业文明顺利推进。⑤20世纪70年代以来,工业文明深入发展。

问题:

(1)16世纪初到18世纪工业革命前被称为“前工业文明时期”,叙述这一时期在经济和思想方面体现工业文明兴起的重要史实。

(2)以德国和日本为例,说明工业文明发展的第二阶段是“人类真正进入工业社会,同时工业文明从西欧扩散到全球。”

(3)二战后初期,资本主义国家吸取上一阶段的经验教训,为使工业文明顺利推进而构建了新的世界经济体系。这一体系有哪三大支柱?其形成的主要原因是什么?

1901年,梁启超在《清议报》上发表了《中国史叙论》。在这篇“叙论”中,他把整个中国历史划分为“中国之中国”、“亚洲之中国”和“世界之中国”三大阶段。有学者认为:从“中国之中国”到“亚洲之中国”,以及从“亚洲之中国”到“世界之中国”,中国历史经历了两次转型,这就是春秋战国时期(公元前770—221年)和近代时期(1840—1949年)。

问题:

(1)概述第一次转型时期,中国在经济、政治、思想方面的重要变化。

(2)叙述在第二次转型中促使中国在政治方面发生变化的重大历史事件和影响。

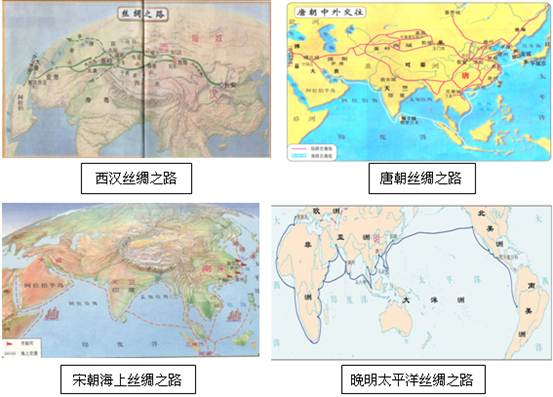

自张骞出使西域,开通丝绸之路后,这条连接中国与中亚、南亚、西亚以及欧洲、非洲的陆路通道持续兴旺,对东西间的商品贸易、政治往来、文化交流起了重要作用。以后,丝绸之路不断发展。观察图片,回答问题。

问题:

(1)请为“唐朝丝绸之路”地图配以文字说明。

(2)说出宋朝海上丝绸之路发达的原因。

(3)在海上丝绸之路延伸并变迁为太平洋丝绸之路的过程中,澳门的地位凸显。说出澳门地位变化的原因和影响。

阅读材料,回答问题。

材料一:公元前6世纪初,雅典城郊有个叫克里埃尼图斯的青年,他出身平民,家庭贫困,不具备担任官职的资格。后来,克里埃尼图斯开办手工作坊,生产葡萄酒并销往市场。5年后,他的年总收入达到了280麦斗,具备了担任官职的资格。

材料二:(秦孝公)以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。有军功者,各以率受上爵。戮力本业,耕织致粟帛多者复其身。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。——司马迁《史记·商君列传》

问题:

(1)材料一中,克里埃尼图斯最初为什么不能享受政治权利?后来,克里埃尼图斯为什么又具备了担任官职的资格?

(2)根据材料二并结合所学知识说明生活在战国时期秦国的一介平民,他可以通过哪些途径提高自己的社会地位?

(3)在对待贵族特权方面,梭伦改革和商鞅变法有何不同之处?(4分)

阅读材料,回答问题。

材料一:刘邦在位时与众臣歃血为盟,特别诏令:“非刘氏而王者,若无功,上所不置而侯者,天下共诛之。”——《史记卷十七》

材料二:2010年7月,江苏盱眙大云山千年古墓发掘取得重大进展。现已发现大型墓葬3座,车马陪葬坑1座,武器陪葬坑2座,陪葬墓13座。整座墓园总面积达25万平方米。1号墓和2号墓已确定为夫妻墓,都已出土金缕玉衣。(玉衣的起源,可以追溯到东周时期,到三国时曹丕下诏禁用玉衣,共流行了400余年。金缕玉衣是汉代规格最高的丧葬殓服, 只有皇帝、诸侯王及极少数近臣使用。)其中,2号墓还出土了玉棺。(如图)专家表示,基本可以判定,大云山汉墓为一处西汉初期诸侯王级别的大墓。

问题:

(1)材料一反映出汉初实行的地方行政制度是什么?其目的是什么?

(2)联系材料一和材料二,概括专家判定的依据。

(3)如要进一步确认墓主人的身份还需要提供哪些证据?