加大改革创新力度,加快农业现代化建设,做大做强农业产业,形成新产业、新业态、新模式,培育新的经济增长点。

材料一:

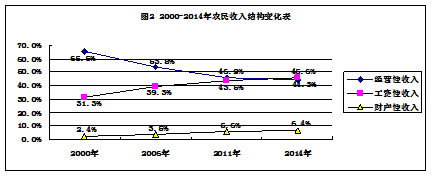

注:20世纪90年代以前,农民的收入来源结构单一,主要来自家庭经营性收入。

(1)结合材料一的信息,分析我国农民收入变化的特点。

材料二:改革创新是三农发展的内生动力,为推动三农建设,国家采取了一系列措施:不断加大农村基础设施投入力度;完善农村基本制度,积极推动现代生产要素向农村流动;加快发展农村社会事业,抓好精准扶贫和个性化帮扶,使新型城镇化与城乡发展一体化相辅相成;大力推进农业发展,粮食生产要狠抓产能建设,农业经营要推进三次产业融合发展。

(2)运用经济生活知识,分析材料二中所采取的推进三农改革创新措施的认识。

创新是人类社会的永恒话题,也是经济社会发展的不熄引擎。中国经济提质增效升级要依靠创新。近几年,中国经济之所以能够保持持续发展,向健康方向前进,主要动力还是来自于改革创新。据此阅读下列材料,回答问题。

材料一:“创客”源于英语“maker”,原意是“制造者”,后定义为“不以营利为目标,利用3D打印技术以及各种开源硬件,努力把各种创意转变为现实的人。”这种可以不再依赖装备昂贵的实验室,只通过简易操作的微控制器和编程系统等就可以实现创新的模式,使得基于设计、分享、交流、制作、开源的“创客运动”正在席卷全球。“创客运动”的快速发展不仅带来了免费或廉价的新技术产品,也将深刻地影响社会各方面。“创客运动”降低了创新门槛,让更多人参与到创新中,实现人人创新,全民创造。

材料二:2015年1月28日李克强主持的国务院常务会议上提出:“顺应互联网时代的新形势,构建面向人人的‘众创空间’等创业服务平台,对于激发亿万群众创造活力,培育包括大学生在内的各类青年创新人才和创新团队,带动扩大就业,打造经济发展新的‘发动机’。

(1)结合上述材料和文化生活知识,分析培育“众创空间”,发扬“创客”精神的作用。

(2)新的时代呼唤“创客精神”。请你拟两条宣传语,为“创客”们呐喊助威。

“法治”一词,可追溯到两千多年前的战国,法家强调法令的统一性、稳定性,以及“当时而立法”、“法与时转”等思想,这和现代法理观十分接近;但认为应在君主权威下自上而下推行“法治”,则与当今法治有本质不同,其专制性使“法治”无法具有民主的内涵。

目前,我国已进入改革的攻坚期和深水区,面对新形势、新任务,党的十八届四中全会适时通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。《决定》体现人民意志,提出了全面推进依法治国的一系列新观点、新举措,科学回答了党的领导和依法治国关系等一系列重大理论和实践问题,必将有力地推动法治中国的建设,为中国梦的实现提供有力的保障。

结合材料,运用“文化与经济、政治”、“传统文化的继承”的有关知识,分析古今法治思想为什么既有本质不同,又有相似之处。

第十届中国艺术节于2013年10月11日至26日在山东省举办,充分展示了近年来我国文化艺术事业的最新成果。让我们走进“十艺节”,领略文化的魅力。

材料一:“十艺节”期间,各类艺术精品异彩纷呈,广大群众在尽情享受文化盛宴的同时,自身文明素质也在潜移默化中得到了提升。山东省旅游局开展“看精彩十艺,游好客山东”活动,以“喜迎十艺节”为主题的文化休闲旅游丰富了人民群众的文化消费。“十艺节”的成功举办,让山东人更有底气和责任寻求由文化大省向文化强省的裂变,凝聚起建设经济文化强省的力量。

材料二:第十届中国艺术节标志(祥和)(下图),以中国传统吉祥图案如意为载体,既融合了山东古文化、儒家文化的精髓,又凸显了和谐祥瑞的时代风尚。CHINA首字母“C”字形状,寓意中国艺术节面向世界、海纳百川的胸怀和熔铸百家的气魄。

材料三:“十艺节”中,吕剧《一个钱包》感人肺腑,好评如潮。该剧根据山东省道德模范、文登市环卫工人李玉坤爱心助学的事迹改编而成。十几年来,李玉坤几乎将自己微薄收入连同捡破烂的所得全部捐助贫困学生,默默奉献。她用朴实的行动阐释着中华民族的传统美德,诉说着新时期的价值观。她的爱心感染着越来越多的人加入到捐资助学的队伍中来。

(1)结合《文化生活》知识,分析材料体现了文化的哪些作用?

(2)运用《文化生活》有关知识,结合“十艺节”标志的创作思路说明如何实现我国文化的创新。

(3)运用文化建设中心环节的有关知识,说明李玉坤的感人事迹对青年学生有什么启示。

阅读材料,结合所学知识回答问题。

不同的文化,有不同的价值目标和价值取向,并且常常各自以自己的文化为优越,视其他文化为危险物。当它们在传播接触的时候,便产生了竞争、对抗甚至企图消灭对方的状况,此种冲突叫做文化冲突。

电影《刮痧》讲述了一个美籍华人在美生活中遇到的一个困扰。影片主人公的儿子感冒,恰逢爷爷来美探亲,于是爷爷使用了中国古老的治疗方法——刮痧给孙子治病。而这被美国人认为是不符合儿童保护法的,于是被福利院的人员将孩子强制抱走,并剥夺了其父母的抚养权。

中国共产党十八届三中全会指出,要提高文化开放水平,积极吸收借鉴国外一切优秀

文化成果,引进有利于我国文化发展的人才、技术、经营管理经验。同时,在文化交流的过程中切实维护国家文化安全。

(1)结合材料,运用“文化多样性与文化传播”的有关知识,说明我国在中外文化交流的过程中应如何应对文化冲突。

(2)请为我国文化安全宣传教育策划两项活动,并说明理由。

材料:经济社会结构的多元化,导致当前我国价值观念的多元,这种现象直接影响到社会风气和民族凝聚力。党的“十八大”报告提出:倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育社会主义核心价值观。这是从国家、社会和公民三个层面对社会主义核心价值观的最新概括,必将引领社会思潮,凝聚人心,促进我国各项事业的全面发展。

分析材料,运用文化生活的相关知识,说明培育社会主义核心价值观的现实意义。