阅读材料,完成试题。

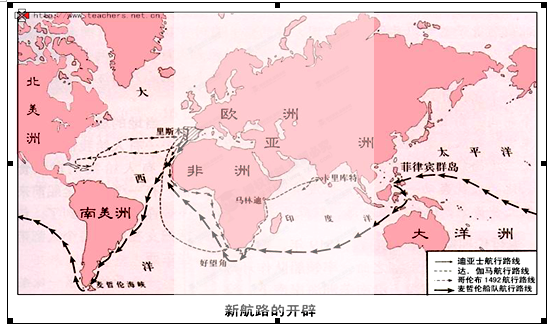

图1 郑和下西洋(1405--1433)

图2

根据上述图片材料并结合所学知识,至少概括15世纪中西探险航行的两个共同点并分析其原因。

【中外历史人物评说】

阅读下列材料,回答问题

材料一:我们在经济和工业生活中严重地背离了自给自足。假如我们不曾引进外国的产品,那么今天,印度将满地流淌着牛奶和蜂蜜。……西方民众正在唯物(物质)主义这个魔鬼和怪物的铁蹄下呻吟。他们道德的发展已经落后。今天,他们用英镑、先令和便士来衡量他们的进步。

——1916年12月甘地在阿拉哈巴德“经济学协会”上的演说

材料二:甘地还把纺车当做印度摆脱对英国纺织业依赖的工具。他认为,印度可以放弃大多数进口产品。……因此对甘地而言,恰尔卡(纺车)是自治的象征。

——海默·劳《甘地传》

(1)据材料一、二,甘地为什么要“诅咒西方文明”?

(2)有人称甘地为“群众性民族解放运动的叛徒”,说一说你的理解。对于甘地一生的评价,说法不一,评价他的关键何在?

【20世纪战争与和平】

阅读下列材料,回答问题

(1)根据上图并结合所学知识,评述三国同盟和三国协约的形成。

(2)根据上图并结合所学知识,分析一战爆发的原因。

【近代社会的民主思想与实践】

阅读下列材料,回答问题

材料一第二条中华民国之主权,属于国民全体。

第十六条中华民国之立法权,以参议院行之。

第三十条临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

——《中华民国临时约法》(1912年)

材料二 第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

(1)结合材料和所学知识,指出《临时约法》和《中华人民共和国宪法》所体现原则的不同之处。

(2)结合材料二和所学知识,指出1949—1956年期间,新中国确立了哪些有自己特点的社会主义民主政治?谈谈你对我国民主制度的认识?

【历史上重大改革回眸】

阅读下列材料,回答问题

材料一:陛下(宋神宗)即位五年,更张改造者数千百事,……其议论最多者,五事也:一日和戎,二日青苗,三日免役(也称募役),四日保甲,五曰市易……免役之法成,则农时不夺,而民力均矣;……市易之法成,则货贿通流,而国用饶矣。

——王安石(《临川先生文集》

材料二:(王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。……及其得志,专以此为事,设青苗法。以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙((栾城三集》

(1)据材料一,概括王安石变法取得的成效。据材料二,指出王安石变法失败的原因。

(2)有关王安石变法的评价,目前史学界主要有两种意见。一是肯定说,认为王安石变法一定程度上扭转了北宋积贫积弱的局面;一是否定说,认为王安石变法是一场脱离实际的变法运动。请选择其中一种意见,进行评述。

阅读下列材料,回答问题

材料:众所周知,鸦片战争是英国资产阶级发动的旨在掠夺中国的侵略战争,这场战争后,中华民族陷入了灾难的深渊。直到今天,许许多多的中国人甚至都不愿翻开中国近代史,因为,它留在我们民族记忆深处的是太多的屈辱和辛酸。

但是,身处21世纪的中国青年,当我们平心静气地来反思这段历史的时候,从这场战争中,我们除了感受到屈辱之外,还能得到哪些认识呢?

如果没有鸦片战争,中国现在会是什么样子?……中国人也许至今仍在封建专制的黑洞中三跪九叩……如果没有西洋文明的强制介入,单靠中国人自身的进化是很难走出封建专制的……大英帝国用武力打开中国封闭的大门是强盗式的赤裸裸的侵略,但客观上推动了中国社会的进步。

——摘自《中国近代史》

评材料中关于鸦片战争影响的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)