1952年赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记技术,完成了噬菌体侵染细菌的实验。下列有关实验的叙述错误的是

| A.选用35S和32P分别标记T2噬菌体的蛋白质和DNA,是因为噬菌体仅蛋白质分子中含有S,P几乎都存在于DNA分子中 |

| B.用35S和32P的人工培养基培养T2噬菌体,然后,用35S和32P标记的T2噬菌体分别感染末被标记的大肠杆菌 |

| C.用32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,实验中保温时间不能太短也不能太长,否则上清液的放射性都会较高 |

| D.用35S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,实验中沉淀物的放射性较高的原因可能搅拌离心不充分 |

下列有关种群呈S型曲线增长方式的说法中,正确的是:

| A.S型曲线表示在自然条件下种群数量的增长规律 |

| B.各阶段的种群增长率相同 |

| C.种群个体数量的变化与时间无关 |

| D.种群数量的增长不受种群密度的制约 |

下列调查活动或实验中,实验所得数值与实际数值相比,可能偏大的是:

| A.探究培养液中酵母菌中种群数量时,从试管上层液体中吸出培养液计数前没有振荡试管 |

| B.调查土壤小动物的丰富度,用诱虫器采集小动物时没有打开电灯 |

| C.用标记重捕法调查池塘中鲤鱼的种群密度时,部分鲤鱼身上的标志物脱落 |

| D.用样方法调查草地中的蒲公英的种群密度时,未统计在样方线上的个体 |

下列有关人类活动对群落演替影响的表述,哪一项是正确的是:

| A.人类活动对群落的影响要远远超过其他所有自然因素的影响 |

| B.人类活动对群落的影响往往都是破坏性的 |

| C.人类活动往往使群落按照不同于自然演替的方向和速度进行演替 |

| D.人类活动可以任意对生物与环境的相互关系加以控制 |

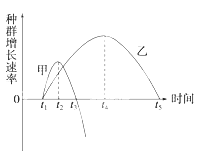

下图表示一个生物群落中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线,下列叙述中不正确的是:

| A.甲、乙两个种群可能为竞争关系,甲的竞争力小于乙,竞争强度:弱→强→弱 |

| B.t1-t2时间内甲、乙种群呈“S”型增长,甲种群从t2开始出现环境阻力 |

| C.t2-t3时间内甲种群出生率下降,死亡率上升,但出生率仍大于死亡率 |

| D.t3-t5时间内甲、乙两种群的年龄组成不同 |

调查昆虫卵的密度常用的方法是:

| A.样方法 | B.灯光诱捕法 |

| C.标志重捕法 | D.样方法或标志重捕法 |