“依样葫芦画不难,葫芦变化有千端。画成依样旧葫芦,要把葫芦仔细看。”是清代一位军机大臣对工作的描述。它说明军机大臣的职能主要是( )

| A.与皇帝“共治国事” |

| B.根据皇帝的旨意拟发谕旨 |

| C.“事无不总”,负责执行政令 |

| D.掌审议,负责审核政令 |

有学者根据材料一“昔汴都数百万家,尽仰石炭(煤),无一家燃薪(木柴)者”,得出宋代开封生活燃料已用煤取代木柴的结论;又有学者根据材料二“赐在京(汴都)官员柴、炭各有差,柴578万,炭585万”,对上述结论予以反驳。下列说法中最为合理的是

| A.两位学者所用材料相互矛盾,结论都不能成立 |

| B.材料二否定了材料一,仅用材料一得出的结论难以成立 |

| C.无论材料一还是材料二,都必须得到考古学支持才能成立 |

| D.材料一指的是民众,材料二指的是官员,两条材料并不矛盾 |

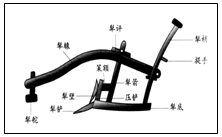

下边的曲辕犁最早出现于

| A.春秋 | B.战国 |

| C.西汉 | D.唐朝 |

美国《基督教科学箴言报》曾经发表《没有“中国制造”的一年》,描述一个美国家庭抵制“中国制造”近一年后终于发现,“没有中国产品的生活一团糟”,并表示,“以后10年都没有勇气再尝试这种日子”。以上材料说明

| A.中国产品质量差引起美国家庭的抵制行动 | B.中国产品已经成功进入美国市场 |

| C.经济全球化是不可阻挡的潮流 | D.经济全球化受到人们的抵制 |

一些史学家认为,“以‘一半是失败了,因而也就有另一半是成功’这种较长远的政治眼光看来,诸如赫鲁晓夫这样伟大的革新者们,只有在当他们的经历成为历史以后,才能得到我们充分的理解和尊敬。”上述观点表明赫鲁晓夫的改革

| A.彻底冲破了苏联原有模式的束缚 | B.在一定程度上冲破了原有观念的束缚 |

| C.抛弃了以计划经济为主导的模式 | D.在很大程度上增强了苏联的军事力量 |

斯大林在论述苏联工业化时说:“没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事迟了,那就要失败。”他强调苏联优先发展重工业,就外部环境而言,是因为( )

| A.马歇尔计划的出台 | B.苏联处在资本主义的包围中 |

| C.冷战格局的形成 | D.社会主义阵营的出现 |