“史实”、“史论”、“史识”是构成史学的“三要素”,史实即历史事实,史论即对历史事件和历史人物的评论,史识即是以科学的史观作指导,来分析大量可靠的史实,然后得出的科学结论。下列对唐朝三省六部制度的叙述属于“史识”的是( )

| A.“三省”指的是中书省、门下省、尚书省,三省的长官都是宰相 |

| B.三省六部制的基本运作程序是中书省→门下省→尚书省→六部 |

| C.三省六部制排除了相权过大威胁皇权而出现的政治危机,并且提高了行政效率 |

| D.三省六部制是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝基本沿袭这种制度 |

唐代诗人李绅(今安徽亳州人)著有《悯农》诗两首,留下了“四海无闲田,农夫犹饿死”等千古传诵、妇孺皆知的名句。下列题材和风格与之最接近的文艺作品是()

| A.雨果的《巴黎圣母院》 | B.米勒的《播种者》 |

| C.马尔克斯的《百年孤独》 | D.毕加索的《格尔尼卡》 |

《史记·商君立传》:“戮力本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利及怠而贫者,举以收为孥(官奴婢)。”材料中的思想影响中国古代社会发展的主要方面是()

| A.社会结构 | B.社会经济 | C.社会政治 | D.社会习俗 |

斯塔夫理阿诺斯在《全球通史》一书中写道:“儒家首先是一个解决日常生活中各种问题的实用性道德体系。”这主要是指儒家思想( )

| A.强调礼仪和社会责任 | B.强调“德治”和“君轻民贵” |

| C.强调“仁”和“仁政” | D.强调“有教无类”和“温故知新” |

《西方民主史》一书指出(美国)政府各部门之间的分权制衡,并没有否定共同合作。罗斯福上台执政,为了消除资本主义经济危机,在短短三个月中就提出了70多个议案,对此,国会表现了极大的合作态度,使“新政”得以顺利实行。二战后总统出兵朝鲜、越南,都未经国会批准,亦未受到国会的追究;联邦最高法院曾多次拒绝受理指控越南战争违宪的案件。”上述史实表明,美国政府各部门的制衡与合作取决于( )

| A.社会经济状况与国际形势 | B.各阶级之间的力量对比 |

| C.统治集团和民族国家的利益 | D.政府各部门权力机制不断调整 |

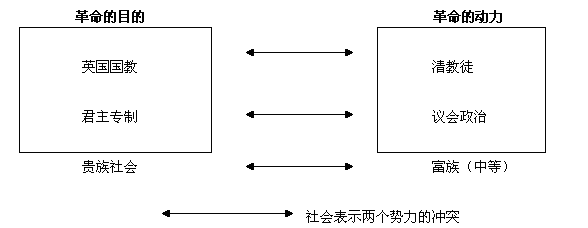

中国近代史学家陈衡哲在《西洋史》中用"英国革命中的冲突势力"图9来说明英国革命兼有宗教、政治和社会三个性质。作者在此( )

| A.否认资产阶级在革命中的作用 |

| B.用唯物史观解释英国革命性质 |

| C.认为英国革命是多元发展的结果 |

| D.解释方法深受社会史观影响 |