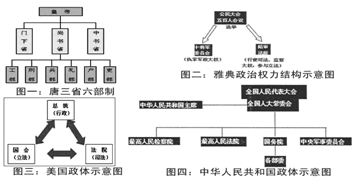

胡锦涛在耶鲁大学演讲时指出:“文明多样性是人类社会的客观现实……,也是人类进步的重要动力”。以下是四幅不同时期不同国家的政治结构示意图,分析比较,然后回答问题。

问题:

(1)指出唐朝“三省六部”中三省的职能各是什么?三省六部制度具有什么特点?

(2)图一与图二的决策方式有何不同?请结合所学知识概括指出古代中国和古希腊形成不同政治制度的根本原因?

(3)根据图一与图三比较中国古代和美国近代历史上的这两种政治模式在形式上有何共性?本质上有何不同?

(4)图三与图四比较,两国实行民主政治都采取了哪一种形式?

(5)从西方、中国政治体制的变化中,我们能得到什么认识?

阅读下列材料:

材料一:《史记》卷五七《周勃世家》:周亚夫为丞相,窦太后欲封王信为侯,景帝犹疑不决说:“请得与丞相议之”。《史记》卷一百七《武安侯列传》:田蚡于武帝时为丞相,“入奏坐语移日,所言皆听”。

材料二:以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待!

――摘自《贞观政要・政》

材料三:“罢丞相不设,析中书省政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操权柄,学士鲜所参决。”

――引自某史书《职官志》

请回答:

(1)从材料一可知丞相的政治地位怎样?

(2)唐太宗在丞相作用上的看法如何?他又是怎样做的?

(3)根据材料三划线部分推知这是哪一朝代官制的变化?材料中的“帝自操权柄”是什么意思?“帝”指的是谁?

(4)从三段材料中皇帝对宰相(丞相)态度的变化,你能看出古代中国政治发展的什么趋势?

【中外历史人物评说】

加尔文被誉为“欧洲宗教改革的第二位伟大人物”,但他的多面形象远未被我们所充分认识。阅读下列材料,回答问题

材料一英国和美国这股争取政治自由和宗教自由的奋斗精神,是加尔文主义孕育出来的;而实践这个精神,使它成为具体制度的,也多半是加尔文主义者。加尔文成为历史上最英勇的法国胡格诺派,荷兰乞丐派,英格兰清教徒,苏格兰誓约派和美国新英格地区清教徒前辈移民之父,他们都以为为了良心自由的缘故可以牺牲世界上任何东西而闻名于世。

——甘·雅各和杰利·纽康《如果没有耶稣》

材料二值得注意的是,新教徒在迫害自然科学家的自由研究上超过了天主教徒。塞尔维特正要发现血液循环过程的时候,加尔文却烧死了他,而且还活活地把他烤了两个钟头。

——恩格斯

(1)概括指出材料一,材料二对加尔文的评价有何不同?

(2)材料一和材料二对加尔文的评价相矛盾吗?根据材料并结合所学知识,说明你的理由。

【历史上重大改革回眸】

材料一严禁在承包土地上盖房、葬坟、起土。社员承包的土地,不准买卖,不准出租,不准转让,不准荒废,否则,集体有权收回;社员无力经营或转营他业时应退还集体。

—1981年底《全国农村工作会议纪要》

材料二加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿服务,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营。有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体。

——2008年10月《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》

(1)据材料一、二,比较前后两种土地政策的异同。

(2)据材料二并结合所学知识,简析土地流转政策的作用。

阅读材料,回答下列问题。

材料:19世纪上半期,工业文明以及引发的一系列社会问题,成为时代关注的焦点,工业文明给人类带来的究竟是灾难还是福祉,是以平等为主导的发展,还是以自由为优先的行进,很多思想家在思想领域展开了批判与辩护的激烈交锋。

在工业革命中成长起来的一支庞大的雇佣劳动者,对于他们而言,工业文明带给他们的只是苦难与痛楚,他们成为这种体制的直接牺牲者。因此,工人阶级以及他们的理论家也最早展开了对工业文明的激烈批判。……工人阶级从切身经历中认识到:社会现实中劳动产品全部归属于资本家,导致了财富分配不平等,究其原因是因为劳动权利的丧失。因此,他们从自然法理论出发,要求获得劳动成果的权利,认为这是人的天赋权利。英国一些思想家、政治改革家科贝特、伍勒韦德等人坚决抨击现实社会的不平等。

在对工业文明的一片批判声中,一批思想家也走上前台,发出了另一种声音,他们坚决为现有的工业制度和社会体制辩护呐喊,这批思想家主要为英国经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、马尔萨斯、法国社会学家圣西门、孔德等人。他们一致认同,只有工业文明,只有资本主义的经济自由,才能增进国家的财富,带来社会的进步,实现理想的“文明社会”。

—摘编王斯德主编《世界通史·第二编工业文明的兴盛:16—19世纪的世界史》

评材料中关于工业文明的观点。

(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论:观点明确,史论结合。)

阅读以下材料,回答问题:

材料一由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代一开始,统治者便有意识地采用了犬牙交错的原则与之相抗衡。隋唐时期之所以强调山川形便原则,……元明清时期,这一原则更发展得淋漓尽致。另外,无论是基层政区还是上层政区,其地理分布变化的总趋势都是从北密南稀到南密北稀的逆转,由秦代北方是南方的两倍余,到隋代南北大致相等,到清中叶,南方政区近于北方的两倍。

——摘编自周振鹤《体国经野之道》

材料二 1928年7月,国民政府立法规定“市”分特别市和普通市两种,特别市直属国民政府,普通市隶属于省政府。凡首都和人口满百万以上的都市,以及其他有特殊情形的都市,经过中央政府的批准,可以设为特别市。从有关市设置的资料来看,在相当长的时间中,人口和税收是国民政府批准各地设市的主要标准。……在民国时期设立的151个市中,人口规模的等级越高,沿海省份所占的比重也就越高,至于人口数量众多的大城市,可以说绝大多数都集中在沿海省份。

——摘编自吴松弟等的文章

材料三英国英格兰地区1888年建立现代地方制度时,实行新县制,将原来38个传统县改设成48个行政县,……20世纪60年代以来,地方政府多次重组,地方政府总数减少,许多地方政府特别是大都市区地方政府被合并。另外,发达国家的小城市和小城镇非常发达,数量众多。

——王开泳、陈田《国外行政区划调整的经验及对我国的启示》

(1)据材料一,概括中国古代行政区划的基本原则。结合所学知识,简要评述古代地方行政区划变迁。

(2)据材料二,简述近代中国政区变化的特点。结合所学知识,简要分析其原因。