阅读下列语段,回答后面的问题。

(一)

青春的活力占了上风。伤寒没能致柯察金于死地。保尔第四次越过了死亡线,回到了人间。只是又过了一个月以后,他才能起床下地。骨瘦如柴、脸色苍白的保尔,拖着绵软的双腿站起身来,扶着墙壁,想在房间里走走。在母亲的搀扶下,他走到了窗边,在那儿久久地望着屋外的道路。雪融化后形成的一个个小水洼,闪闪发亮。屋外是冰雪初融的早春天气了。

窗户跟前的樱桃树上,神气活现地站着一只灰胸脯的雀儿,不时用狡黠的小眼睛偷偷地瞧保尔一眼。

“怎么,我是和你一起熬过冬天的吗?”保尔用手指敲着窗户,轻声地说。

母亲惊诧地看了他一眼:

“你在那儿跟谁说话?”

“跟雀儿……它飞走了,真狡猾。”他无力地笑了一下。

(二)

现在,他的身体彻底垮了,归队已经无望。他应当如何处置自己呢?他终于从巴扎诺娃口中了解到了真实病情:应当有思想准备,将来他还会遇到更可怕的事。那么,究竟应该怎么办?这个没有解决的问题犹如阴森森的黑洞摆在他的面前。

既然他失去了最宝贵的东西——战斗的能力,那活着还有什么意义?在今天,在凄凉的明天,他用什么来证明自己不是在虚度光阴呢?用什么来充实自己的生活呢?光是吃、喝和呼吸吗?仅仅作为一名无能为力的旁观者,看着同志们战斗前进吗?就这样成为这个队伍的累赘?该不该毁掉这个已经背叛了他的肉体?只要朝心口打了一枪,一切难题都解决了!过去能够生活得不错,现在就应该能够及时结束这个生命。一个垂死的战士不愿再痛苦挣扎,有谁能指责他呢?

他的手在口袋里摸着勃朗宁手枪扁平的枪身,手指习惯地握住了枪柄。他慢慢地掏出了手枪。

“谁能想到,你会有这么一天?”

枪口轻蔑地望着他的眼睛。保尔把手枪放在膝上,狠狠地骂了起来:

“老弟,这是冒牌英雄主义!干掉自己,任何一个笨蛋,任何时候都可以做到。这是摆脱困境的最怯懦最容易的一种办法。生活不下去,就一死了之。你有没有试试去战胜这种生活?为了挣脱这个铁环,你已经竭尽全力了吗?……把手枪收起来吧,这件事永远不要告诉任何人。即使生活到了难以忍受的地步,也要善于生活,并使生活有益而充实。”

他站起来,向大路走去。……

…… ……

现在他双手又握住舵轮了,生活的巨轮几经周折,又朝着新的目的地驶去。

(1)联系《生命的意义》中关于自然环境的描写,说说文段(一)中自然环境描写的作用?

(2)文段(二)主要运用了什么方法来刻画人物形象的?结合文段内容简析其作用。

(3)“现在他双手又握住舵轮了,生活的巨轮几经周折,又朝着新的目的地驶去。”中“新的目的地”指什么?

苏轼的孤独与美丽

中国古代文人大多都希望通过出仕而实现自己为国为民的伟大报负,但因为他们的自我张扬的个性释放违背了官场权力的运行规则,触犯了政治家的权力,而受到政治权贵的挤压和摧残。苏轼为保持自己下为国为民、上忠君事主的真挚之心,更由于自己毫不掩饰的真率性情,在复杂的政治斗争中,得罪了变法派和保守派。他出色的才能本来就惹得周围的许多人嫉妒,而他无所收敛的个性正好为这些嫉妒他的人提供了整治他的天然的理由。

元丰二年,御史中丞李定、舒亶等人摘取了苏轼的《湖州谢上表》中的语句和此前所作诗句,以谤讪新政的罪名逮捕了苏轼。虽然苏轼的诗歌确实有些讥刺时政,包括变法过程中的问题,但这次文字狱纯属政治迫害。由于副相缺乏一定的常识,在神宗前告了一状,经过五个月的长期审讯最终结案,贬苏轼为黄州团练副使,他在黄州一呆就是五年。

这便是著名的文字狱“乌台诗案”。这次沉重的政治打击对于早期从政生涯比较顺达的苏轼来说,几乎是致命的,使他的思想和创作,都有了明显的变化。苏轼也由此进入了自己人生中的一个重要的反思时期。

这次反思的结果是苏轼对自己以前某些人生态度的根本否定,他不再飞扬张狂而选择谦恭淡泊,不再锋芒毕露而选择韬光养晦,不再炫耀而选择蓄势。但我们应该明白的是,苏轼决不是在消极退缩,不是厌恶自己,而是太爱惜自己。像陶渊明、李白一样,他们不愿让官场的龌龊玷污了自己的心灵,不愿让肮脏的道德和权利交易毁坏了自己的名声,他在纯洁着这个世界的不洁,透明着这个世界的不明。

苏轼的转变,使我们可以看见那个压抑时代里文人的无奈;苏轼的痛苦,使我们可以清晰看见文化产生的艰苦与辛酸;苏轼的遭遇,使我们可以看见中国古代文人体态羸弱却死守自己思想阵地决不妥协的执拗。苏轼的悲剧不是他一个人的悲剧,而是整个时代的悲剧,是我们这个古老国度传统惯性的悲剧,从这位老人孤独蹒跚前行的身影中,我们看出中国文人太多的无奈和感伤,太多的孤独与落寞。

因为,政治,是没有自由的,快乐的时候不能笑,不快乐的时候不能不笑;悲戚的时候不能哭,不悲戚的时候不能不哭。要想在充满奴性的官场上游刃有余就必须放弃自己的个性,放弃自己的真率性情,放弃自己的自然人格。

苏轼想通这个道理时是在一个夏夜,江上清风与山间明月如一把钥匙开启了苏轼的心智。他艰难地转过身来,不经意间,山峰之间凸显瑰丽文字,流水之中荡漾华彩文章。中国文坛,即将迎来两篇力能扛鼎的诗赋。而千年前苏轼的那一次转身,不经意间,已成就千年的美丽。

我们应该明白,像苏轼这样的文人实际上都是在追求一种自由的生命状态。追求灵魂的自由和超脱,是他们至死不变的理念。做官从政,只是他们选择的实现理想的道路,而不是最终目标。

经过反思后的苏轼把中国传统士大夫儒家积极入世的思想和佛道的避世思想彻底融合起来,让人们在权力与利益的夹缝中寻到一缕温情与心灵的宁静,一种对信念和价值的坚持,这便是苏轼式的哲学。所以从这个意义上讲,因“乌台诗案”而导致苏轼被贬黄州对苏轼来说反而是一种幸运,使他经过反思后摆脱了思想的桎梏,获得了一次人性的解脱。

他的太多优美的诗词篇章被一代又一代人传诵着,他的从不掩饰的真率性情一次又一次随意地释放着。他在美丽中孤独,在孤独中更加美丽。

我们说,大宋王朝少了苏轼这样一位官员并不可怕,而中国文坛少了苏轼将会变得黯然失色。

他用坦然无畏的心灵拥抱生活,以认真负责的态度对待人生,他光风霁月,高高超越于苟苟营营的勾当之上。在我们的注视中,一颗曾经锋芒毕现、激情四射的心渐渐回归澄明、空灵、淡泊与安然。这便是苏轼真正意义上的成熟,是一种看透人生后善处人生的成熟,如山间一轮明月,月圆无声,月亏无言,但把圆润柔和的清辉洒满人间。这就是人生的大境界。

苏轼给我们留下了一笔无比丰厚的文学和文化遗产,以他的亲身实践为我们树立了一种人格的精神的标准,为我们确立了一种健全的文化人的人格模式。苏轼的生命终结了,但他在中国的诗歌史上文化史上将像明月一样光芒长存,久久地影响一代又一代文人。

苏轼的孤独和美丽都将永久地留在我们后人的心中。从全文看,题目“苏轼的孤独与美丽”中的“孤独”和“美丽”分别指什么?

文中说“乌台诗案”对苏轼“几乎是致命的”,又说“是一种幸运”,二者矛盾吗?为什么?

为什么说“中国文坛少了苏轼将会变得黯然失色”?结合全文谈一谈看法。

蜡烛的前世今生 (10分)

停电的夜晚越来越少,精关的工艺蜡烛却渐渐流行起来。光线和阴影在摇曳地做着游戏,令人遐思。蜡烛带给我们的别样温存,也许是任何照明方式都难以取代的。

①蜡烛的发展

原始人的主要照明工具是纤维浸透油脂的火把,逐渐的,油脂包裹纤维的蜡烛在很多国家被独立发明出来。显然,蜡烛比火把和油灯更加便携轻巧,而且烛芯可以使它完全直立燃烧。

人类早期制作蜡烛的原料是动物脂肪,5000年前的埃及人把芦苇插在牛羊的脂肪中点燃,这可以算是蜡烛的雏形。后来蜜蜂腹部蜡腺分泌出的蜂蜡、提炼自鲸鱼油脂的鲸蜡、从棕榈树叶和月桂果等植物中提取的蜡油,很快取代了牛羊脂蜡。不过那时民间照明用的多是油灯,只有贵族和皇室才能使得起蜡烛,因为脂蜡是可以食用的,大多还非常有营养,人们可以用它来充饥。

蜡烛真正放下身价是在19世纪。化学家从煤焦油中分离出石蜡,商人们开始用机器大量生产石蜡蜡烛,就是我们最常见的细长白蜡。此后,曾经的“照明贵族”也就变得不那么稀罕了。作为照明方式,蜡烛迎来了属于它的辉煌时代。可惜好景不长,随后而来的电灯让这种亦真亦幻的光亮逐渐退出了历史舞台。

②

“蜡炬成灰泪始干”,越烧越短的蜡灶究竟去哪了?燃烧时蜡由固态熔化成液态,生成水和二氧化碳,熄灭后又逐渐凝固。在这个从物理到化学再到物理变化的过程中,烛芯起着关键作用。

燃烧的烛芯使周围的蜡升温熔化后发生“毛细现象”,蜡液沿着烛芯上升,作为燃料被消耗掉以后,露出更多的烛芯,继续供给燃烧。

“何当共剪西窗烛”看似浪漫,实际是件很麻烦的事。最早用两根棉线搓成的烛芯无法充分燃烧,如果没有及时把炭化的末端剪掉,蜡烛就可能熄灭。直到1820年,一个法国人发明了三根棉线编成的辫状烛芯。与两根棉线搓成的烛芯相比,三根棉线编成的烛芯燃烧时能自然松开,末端完全烧掉,省去了剪烛花的麻烦。

③

被电灯取代的蜡烛,逐渐成了停电时的备用品,但是更多时候它们被用在特殊场合。在蜡烛发明伊始,它就被赋予了一种神秘色彩。基督教徒很早就把蜡烛视为宗教神物。在东方和西方的文化中,也都有为逝者长燃蜡烛的习俗,点燃的蜡烛象征着不灭的灵魂。

生日宴会上,先许个愿,再一口气吹熄蜡烛,据说能够让你梦想成真。这个传统来源于古希腊,月亮女神生日时,人们在祭坛上供奉蜂蜜蛋糕,插上点燃的蜡烛,比喻月亮撒向人间的轻柔光芒。这个传统后来被用在希腊孩子们的庆生会上,逐渐在许多国家流行开来,沿用至今。

“洞房花烛夜”时,又粗又长的红烛被称为“喜烛”。喜烛从头烧到底,是对新人白头偕老的祝福。

如今,流行的工艺蜡有着各种色彩、形状和香味,它们是在蜡的基础上添加了颜料、精油等辅料。工艺蜡烛优雅的外形被摇曳的烛光衬托着,慢慢挥发出诱人的香味,营造出温馨而浪漫的氛围。现在,帮人减肥或戒烟的各种保健蜡也被发明出来了。看来,蜡烛的传说仍然被书写着,也许会一直延续下去。根据文意,在文中②③处的横线上拟写小标题。(4分)

依据第一部分内容填空。(2分)

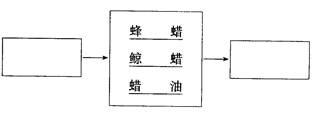

蜡烛的发展历程:

第②部分在介绍烛芯的发展变化时,主要运用了什么说明方法?有何作用?(2分)

根据文意和表格内容提示,填写下面空格。(2分)

| 使用环境 |

作用 |

| ①宗教、习俗 |

被视为神物;点燃的蜡烛象征灵魂不灭 |

| ② |

|

| ③ |

|

| ④日常生活中 |

营造浪漫气氛;具有保健作用 |

阅读理解。

她是个仅仅只有小学文化程度的普通摊贩,卖50元(台币)3把的小白菜是她的专长。她其貌不扬。甚至可以说是“丑”,不足1.5米的身高,幼年时因被烫伤,右手手指神经受损,五指蜷曲,双足又因为长期站立,压迫脚掌成五角形,同时蜂窝性组织炎长期困扰着她,严重时走路是一跛一跛的。

这样一个普通得不能再普通的老妇人,却与姚明、成龙等48人,一齐登上了亚洲《福布斯》杂志“亚太慈善英雄人物”排行榜。在美国《时代》周刊近日公布的2010年度最具影响力百位人物名单中,位列英雄类人物奖第8名,著名导演李安亲自执笔为她在《时代》杂志上撰文介绍,在介绍文最后一段里,李安甚至用了“amazing”这个词,意思是“了不起”。

她的行为感动了全世界,但她却浑然不知。《福布斯》慈善榜公布的当天,她正忙着在她的菜摊前卖菜。这个位于台北市中央市场内的小菜摊还是她母亲留下来的,她从13岁开始就在这了,一站就是48年。当年,她的母亲难产,家中却穷得连就医的保证金都缴不起,最终延误了抢救时机,一家人只能眼睁睁地看着母亲死去。为了养活家里的4个弟妹,13岁的她只好辍学,接手家里的菜摊。此后每天清晨4点起床去批发蔬菜,忙到晚上9点收摊,日复一日,眨眼,她在菜摊上度过了48个年头。除了除夕,几乎全年无休,2003年“非典”暴发后,才能休息12天,因为菜市场每个月要消一次毒。为了照顾家中老小,她至今孑然一身,并认为用一个人的牺牲换取全家的幸福,这种牺牲是“理所当然”的。

她的一生是极其节俭的,甚至到了苛刻的地步。一天吃饭用不到100元台币,或是酱油拌饭,或是整整一周只吃一瓶豆腐乳佐餐,最奢侈也就是买个快餐,中餐吃一半,晚餐再吃一半,就连病了也不情愿去医院,总是自己买点药吃,一是怕花钱,二是担心客人流失,生意下滑。这样一个恨不得把一分钱掰成两瓣用的女人,近20年来却捐献了1000万元新台币(折合人民币250万)给社会,这其中需要卖出多少把小白菜,多少条黄瓜才能攒到1000万元?我们谁也不得而知。她一直认为“钱,要给需要的人才有用”。1993年她捐款100万元给佛光学院,2004年她把多年卖菜积蓄的100万捐给儿童基金会,2005年她得知仁爱小学要建图书馆,就把全部积蓄450万元捐出,当听说有福利院缺少经费,她立刻捐出100万元新台币,这个数字甚至比马英九捐的20万还多出整整80万!

她默默地做着这一切,感觉是那么的平常与快乐,甚至觉得只是“舍得与舍不得”之类的简单小事。少年时期的贫困让她对生活有了更深一层的理解,当她站在教堂跟着旋律唱《感恩的心》时,她的心是充满感动的,为那些曾经给予自己帮助,自己也帮助过的人。她根本就没想过要出名,只是发自由心地想去这么做。当她被评选为2010年全球最具影响力的100位英雄人物时,媒体记者纷至沓来对她进行追踪报道,她慌乱不知所措,甚至当马英九亲自给她打电话鼓励她时,她考虑再三才肯答应出席《时代》周刊的颁奖大会。在这之前她不知道《时代》是什么?更不知道是谁推荐了她。

出名后的她拒绝了做广告代言人,一心只想尽快回到菜场去卖菜,她认为那里才是她的人生舞台,只有在那儿,她的一颗心才能真正安定下来。

她叫陈树菊,台东一位卖了半个世纪菜的普通阿婆。

富人的慷慨,让人看到慈善的力量,而一个平凡老百姓的慷慨,则让人看到人性的美德。他们是我们心中不灭的那盏灯,照着我们在人生的道路上行走。不管外界如何纷扰,都不因善小而不为。“除了除夕,几乎全年不休息”一句中,“几乎”一词能否删去?为什么?

文中哪些地方体现了“她的一生是极其节俭的,甚至节俭到了苛刻的地步”?

文中画线的句子在内容和结构上有何作用?

“她默默地做着这一切”中的“这一切”指代什么?

点明文章主旨的是哪个句子?

现实生活中,很多人善于以貌取人。读了本文后,你有哪些感悟?

阅读理解。

老师入情入理的讲课也在我心上雕镂下深刻的印象,培养了我课外阅读的兴趣。国文老师教古文喜欢大声朗诵。记得一次教辛弃疾的词《南乡子 登京口北固亭有怀》,老师朗诵时头与肩膀左右摇摆着,真是悲歌慷慨,我们这些做学生的,爱国情怀油然而生。此后我每次登上满眼风光的北固楼,望着滚滚长江水,回顾千古兴亡事,总是感慨万端。不用说,这首词我至今还能背得滚瓜烂熟。我就是从那时开始爱读辛弃疾词的。也是在初中读书时,来了一位代课的国文老师,是年轻的新派人,他喜欢教白话文。有一次,教到田汉《南归》中的诗:“模糊的村庄迎在面前/礼拜堂的塔尖高耸昂然/依稀还辨得出五年前的园柳/屋顶上寂寞地飘着炊烟”。老师朗诵着,进入了角色,那深深感动的神情凝注在眼睛里。这种感情传染了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了。这几句诗镌刻在我心上,几十年过去,至今还能信口背出。此后,我对新文学更有兴趣,读了许多有名的中外小说,开阔了眼界,使自己的心与时代更加贴近了。如今只要稍一回忆,就仿佛看到国文老师那左右摇晃的身子和那注满情思的眼睛。这一段文字叙述的是什么往事?作者认为这一往事对她而言,有怎样的意义?请用简要的语言概括。

作者从哪几个方面描写老师讲课“入情”的,请举例说明。

选文中说“这种感情传染了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了”,“这种感情”所指的内容是什么?

“老师入情入理的讲课也在我心上雕镂下深刻的印象。”此句中“雕镂下”一词能否换成“留下”?为什么?

“观察”是写作的必要条件,作者就很善于观察,她写两位老师,一位抓住了“左右摇晃的身子”,一位抓住了“注满情思的眼睛”。你的老师最大的特点是什么呢?请加以描绘。(50字以内)

《女儿身,女儿心》

像我爸这样出身于农民的人,多少有点儿子情结,但生下我这个闺女之后,他还是疼得不得了,后来,我妈又一连为我生下两个妹妹,他还是疼得不得了。

我爸的4个兄弟和我妈的6个兄弟姐妹人人都有儿子,所以我从小就感觉到爸妈在这方面很郁闷。其实老爸并不是粗鲁愚昧的人,他在改革开放之初就弃职经商算得上有远见,但他对没有儿子一直耿耿于怀。

由于老爸的苦心经营,家里条件一直还算得上比较好,至少是衣食无忧,我们三姐妹也都顺利地上了学。那时老爸很辛苦,有时从外面跑完生意回来,看着满屋欢叫的我们,忍不住叹口气跟我说:“你要是个男孩子就好了,至少还可以帮得上我。”两个妹妹有没有感觉我不知道,我是很有感觉,好像我不是一个男孩是我的错。

最让老爸刺心也让我刻骨铭心的,是我10岁那年和邻居的一场争吵。那个红着眼睛的男人和他披着头发的老婆刻毒地咒骂我家要“绝后”。老爸的脸青了又青,老妈则是一下就煞白了。我愤怒得语无伦次,指着他们家的儿子用颤抖的哭腔说道:“你们有儿子有什么了不起?你的儿子只配给人家当苦力,将来我要让你的儿子做我的奴隶!”其时我不知道怎样让他们的儿子做我的奴隶,我只想让他们比我老爸老妈还要气愤。

我一直努力读书,我喜欢考试之后的那种成功感,在小学的整整6年里,我几乎总能囊括各科目的第一名。每个学期末的最后一天,是最快乐的一天,那天我会抱回一堆奖状,听校长在大会上提到我的名字。我还特别喜欢开家长会,看老爸自豪地坐在家长艳羡的目光里,我就不再为自己不是男孩而心怀愧疚了。

我要证明给老爸看,他的女儿比男孩更出色。

在我读小学到中学的12年里,我的那些堂兄弟们慢慢都离开了校园,有的进厂当了拿铁饭碗的工人;有几个比我年纪要小的也跟人上了建筑工地,天南海北地到处跑。他们每年都能赚回两三千元钱,我的伯伯叔叔们因此很满足很自豪。但是我们家的3个女孩都还在读书,有很多个机会要我放弃读书直接工作,但是我不,而且我也不让我的妹妹离开学校。我要飞得更高走得更远,再困难我也要坚持到那一天。

1996年,我18岁,要高考了。填志愿的时候,老爸试探地说:“报武汉大学吧,你有没有信心?”我沉默了一会说:“爸,志愿表我已经交上去了,报了北大。”我从来没见到老爸像那天一样错愕了那么久,他不知道他的女儿心那么大。

高考那黑暗的三天,在我来说和平时的任何三天一样,我不让爸妈到学校门口去守候,让他们做这种傻事于他们有害于我无益;我也没吃什么特别的食品,我怕突然加强营养只会导致我拉肚子。考完试回家,我只对老爸老妈说了两个字:“还行。”

一个月以后,老师打来电话,说:“通知书来了,你来取吧。”老爸急了,说:“哪儿哪儿?”我故意卖了一个关子:“到了不就知道了?”老爸拉了我就往外走:“走,我们打车去。”其实到老师家走路也就18分钟,但是他要打车就打车吧。

拿着那张北大的录取通知书走出老师的家门,老爸激动得手一直在抖,这回他没有再要打车,他拽着我在大街上左顾右盼趾高气扬地走着,不知道该怎样宣泄他的快乐。看着阳光下他有些斑白的鬓发,我突然有很心酸的感觉。老爸对我说:“你想要什么,爸给你!”那口气就像要给我整个世界,其实我想要的他已经给了我了。我看了看旁边的水果店:“你给我买一串葡萄吧。”那天他几乎买光了水果店的全部葡萄。

回到家里,妈妈拿着算盘把我的分数算了一遍,抬起头来肯定地说:“没错。”老爸就很神气:“当然了,我的女儿是最棒的,她永远让我骄傲。”我的眼泪再也忍不住了,等待已久的幸福终于将我彻底淹没。

现在我已经工作了,我在南方做了一名记者。老爸有时打电话来:“月薪有两千吧?”我就笑:“不止。”老爸就满足地挂上电话。我已经不再需要为了证明什么而活着了,我要为我自己和我爱的人们的幸福而活着。困扰我们全家的问题是什么?最让我刻骨铭心的一件事是什么?

为了找回全家的尊严,我采取了怎样的抗争方式?

由报考、考试、考后的一系列事件中,可以看出“我”是个什么样的女孩?

纵观“我”18年的成长,有点负气似的,仿佛为了别人而活,所幸作者最终有了深刻的认识,你怎样看这种认识?