为下图这张合影所配的最合适的“解说词”是( )

| A.学有所成的中国首批留学生 |

| B.中外合作共修铁路的见证者 |

| C.世界最先进的铁路的设计者 |

| D.中国铁路自主建设的拓荒者 |

明代于慎行《读史漫录》中记载:“汉至武帝以后,柄归中朝,政去两府。所谓中朝者,大司马、大将军、侍中、常侍、散骑诸吏也。所谓外朝者,丞相、御史、二千石、九卿等也。盖武帝决事禁中,稀见卿相。”由此可见,“中朝”()

| A.协助皇帝决策,削弱相权 |

| B.分享丞相行政权,处理政事 |

| C.担任行政职务,有名无实 |

| D.掌握军政大权,是独立的决策机构 |

清徐栋《牧令书》载:“天下真实紧要之官,只有二员,在内则宰相,在外则县令。”以具体史实论证这一观点确凿无误的是()

| A.宰相制在秦代首次确定下来,负责管理全国军务 |

| B.县官是普通百姓生活中能直接接触到的朝廷命官 |

| C.元代三省的长官都是宰相,后期其权势大大削弱 |

| D.秦代县令对上承受中央命令,对下督责所属各郡 |

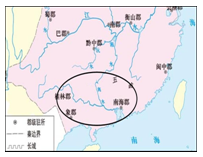

以下选项与下图中圆圈所示地区开始归入中央王朝管辖直接相关的是()

| A.修筑长城 |

| B.修筑直道 |

| C.开辟“五尺道” |

| D.开凿灵渠 |

结合西周分封制有关知识,观察孔子十四世祖示意图,由此可以得出孔子是受封于()

| A.宋的姬姓贵族后裔 |

| B.鲁的周公长子后裔 |

| C.宋的商朝旧贵族后裔 |

| D.鲁的微子启后裔 |

在《红楼梦》第九十回中,贾母说:“自然先给宝玉娶了亲,然后给林丫头说人家。再没有先是外人,后是自己人的……”。下列制度中,与贾母这种观念的出现关系最密切的是()

| A.禅让制 | B.分封制 |

| C.宗法制 | D.郡县制 |