阅读下列材料,回答问题。

材料一 北宋苏轼提出:“古者以民之多寡为国之贫富……国家承平百年,户口之众有过于隋。然以今之法观之,特便于徭役而已。国之贫富何与焉。非特无益于富,又且以多为患:生之者寡,食之者众,是以公私枵然而百弊并生。”明代冯梦龙曾提出:“不若生一男一女,永无增减,可以长久。若二男二女,每生加一倍,日增不减,何以养之?”清代学者洪亮吉则说“今为农者十倍于前,而田不加增;为商贾者十倍于前,而货不加增;……所入者愈微,所出者愈广,于是士农工贾各减其值以求售,布帛粟米又各昂其价以求出市。此即终岁遑遑,而自好者居然有沟壑之忧,不肖者遂至于生攘夺之患矣。”

——段塔丽《中国古代人口控制思想及其现代意义》等

材料二 梁启超曾提出“大地百物之产,可以供生人利乐之用者,其界未有报,其力皆藏于地,待人然后发之。”因此“尽地力者,农、矿、工之事也。”如能采取先进技术,充分利用地力,“虽生齿增数倍,岂忧饥寒哉?”薛福成认为西方国家“善寻天地,天涯海角,无阻不通,无荒不垦。彼以此治民,虽人满,何尝不富也”。因此,他主张与巴西、墨西哥等国签订合同,订立协议,“许其招纳华工”。孙中山则提出,一方面,“沿海沿江烟户稠密省份,麇聚之贫民无所操作”,存在大量失业人口;另一方面,西北和蒙古地区,都是“土旷人稀,急待开发”;还有“中国现时应裁之兵,数过百万,生齿之众需地以养”。所以他提出“以国民需要之原则衡之,则移民实为今日急需中之至大者”。1918年出版的陈长蘅的《中国人口论》,认为“今日之中国不能以民众为可恃,而应当力求国民品质与能力之增高”。

——李永芳《中国近代人口管理思想述论》等

(1)概括材料一中关于人口问题的共同认识。结合所学知识简析宋以后人口问题突显的社会经济背景。

(2)概括材料二中的人口管理思想。结合所学知识,分析近代人口思想得以发展的主要原因。

阅读下列材料,回答问题:(13分)

材料一“没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣。”皇帝赦令具有法律的效力。奴隶和隶农必须无条件服从主人,服从“命运”的安排,对逃亡的奴隶和隶农必须严加惩治。

——罗马《民法大全》

材料二第一条:第一款 本宪法所制定的立法权,属合众国国会,国会由一个参议院和一个众议院组成。第七款……经众议院和参议院通过的法案,在正式成为法律之前,须呈递合众国总统,由总统审批。倘若……该议院的议员以三分之二仍然通过法案,该法案成为法案。

第二条:第一款行政权力赋予总统,总统任期四年……第二款 总统有权缔约和约,但须争取参议院的同意,并须出席的参议员中三分之二的人赞成,他有权提名,并于取得参议院的同意后,任命大使.最高法院的法官……

第三条:第一款合众国的司法权属于一个最高法院以及由国会随时下令设立的低级法院,最高法院和低级法院,如果尽忠职守,应继续任职……

———美国《1787年宪法》

材料三中华民国以参议院,临时大总统、国务员、法院行使其统治权。中华民国之立法权,以参议员行之。……临时大总统、副总统由参议院选举之。临时大总统代表临时政府,总揽政务。……国务员辅佐临时大总统,负其责任,国务员于临时大总统提出法律案,公布法律,及发布命令时,须副署之。法院依据法律审判民事诉讼及刑事诉讼。参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以议员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可弹劾之。

———1912年《中华民国临时约法》

材料四政治制度,必然得自根自生。纵使有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统,有一番融合沟通,才能真实发生相当的作用。否则无生命的政治,无配合的制度,决然无法长成。

——钱穆《中国历代政治得失•序》

(1)材料一反映的思想内容有哪些?结合所学知识,指出这些思想在美国1787年宪法中有何残余?

(2)请指出材料二、三两部宪法所反映的共同原则,并根据材料二中的相关知识来具体说明这种原则。

(3)材料二、三两部宪法关于总统的权力的规定有何不同?请根据当时中国的形势分析造成这种不同的原因?

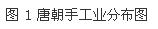

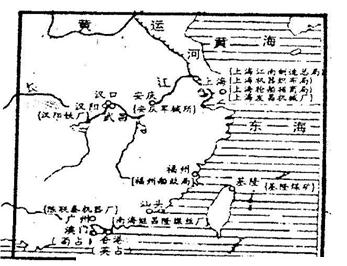

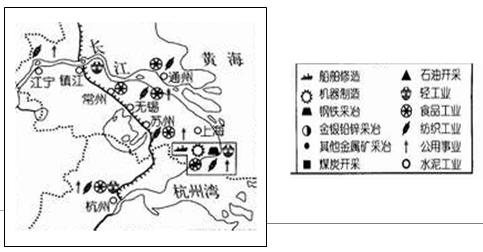

读图1、图2、图3,回答问题:

(1)图2与图1相比,生产方式的特点有何变化?图2反映了哪两种所有制形式的企业?

(2)图3与图2相比,长江三角洲的工业生产和工业分布有哪些新变化?

(3)历史学家们曾指出:“中国的现代化首先在江南展开绝不是偶然的”。请根据上述材料和所学知识,分析其原因。

阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一明朝中央机构示意略图

材料二有明之无善治,自高皇帝罢丞相始。……古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也,其后天子传子,宰相不传子。天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣。……必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备。……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料三今者中国以千年专制之毒不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义,殆不可以须臾缓。而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深而去之易……吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。

——孙中山《<民报>发刊词》

(1)根据材料一和所学知识,明朝中央机构与过去比较发生的重大变化是什么?(2分)这一变化反映了中国古代政治怎样的发展趋势?(4分)

(2)根据材料二概括指出黄宗羲提出了怎样的政治设计?结合所学知识说明上述观点产生的主要原因。(6分)

(3)概括材料三的主要观点,并根据上述材料,说明孙中山与黄宗羲思想主张的不同。(6分)

(4)综合上述材料,说明中国社会明代以后政治思想发展演变的历史趋势。(4分)

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一从1607年开始,伴随着英国的殖民扩张,英语(英式)就从大西洋沿岸扩散到太平洋沿岸。到19世纪末20世纪初,英语逐渐发展成为一种世界语言。

——根据王恩涌《人文地理学》

材料二“英语是目前公认的美国国语和英美技术与金融等领域的通用语 ……英语 ,尤其是美式英语 ,似乎给予全世界的男人和女人——尤其是年轻人——一种‘充满希望’的感觉 ,物质进步、科学与实践经验进程的代名词。整个世界大众消费、国际交流、通俗艺术、两代人的冲突、技术专制都被融入到美式英语、英语引证和语言习惯中 。”

——美国当代著名学者乔治 ·斯坦纳

材料三 1952年开始院系调整时,撤消合并了大部分学校的英语系科,德语、法语等语种也被缩减。1953至1956年间,全国俄文专科学校及综合性大学俄文系人数却大幅增加到12477 人。

——根据张同冰《新中国外语教育发展回顾》

材料四1983年高等学校各外语专业在校生人数

| 英语 |

俄语 |

德语 |

法语 |

日语 |

西语 |

阿语 |

其它 |

| 22211 |

1318 |

1268 |

1613 |

3591 |

117 |

31 |

213 |

——根据张同冰《新中国外语教育发展回顾》

请回答:

(1)依据材料一,结合所学知识,概述英式英语发展成世界性语言的社会原因。

(2)材料二反映的是二战以来,美式英语取代了英式英语的世界地位,这反映了什么实质问题?为什么会发生这种“易位”?

(3)根据材料三、四,20世纪50年代与80年代我国外语教育侧重点有何不同?为什么会产生这种差异?

(4)有人认为,随着经济全球化的进一步发展,英语将会成为真正的世界语言。你是否认同这种观点?结合所学知识阐明你的理由。(忽略语言本身的因素)

政府的经济职能对社会的发展有着重要影响。阅读材料,回答问题。

材料一清朝奉行“率天下农民竭力耕耘…”“使人力无遗而地力殆尽”的政策,多次颁令实行矿禁,并用“处处皆关、则关关有税“限制商业活动。对“客商资本稍多者”又行“劝借”,稍有不从,“轻则痛行笞责,重则连船拆毁,客商狼藉,号哭水次”,最终“多致卖船弃业”。

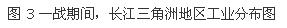

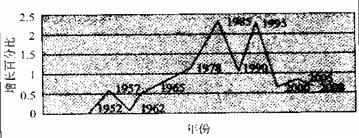

材料二美国1929~1937年失业率变化图

材料三新中国成立以来国内生产总值增长率变化图

(1)依据材料一,归纳清政府采取的经济政策并分析其对中国社会发展的影响。

(2)依据材料二,分析美国失业率有何变化?结合所学知识分析美国政府采取的哪些具体举措导致了这一变化?

(3)上图反映出新中国成立以来我国GDP增长率出现三个峰值,分别是1957年、1985年和1995年,请概括指出这些峰值出现的关键因素。

(4)综合上述材料,分析政府的经济职能对社会发展的影响。