战国末年,吕不韦认为:“老聃贵柔,孔子贵仁,墨翟贵廉,关尹贵清……”又说:“一则治,异则乱。”乃“使其客人人著所闻,以为八览、六论、十二纪”,撰成《吕氏春秋》。材料表明吕不韦是想

| A.强化君主专制统治 | B.礼乐与法制并举 |

| C.强调思想文化专制 | D.融合诸子百家思想 |

马克思在《法兰西内战》一文中谈到巴黎公社时,这样说:“公社的伟大社会措施就是它本身的存在和工作。它所采取的各项具体措施,只能显示出走向人民、由人民掌权的政府的趋势。”这段话主要说明了

| A.巴黎公社的战士有着英勇不屈的战争精神 |

| B.巴黎公社是实现无产阶级专政的伟大尝试 |

| C.巴黎公社是人民当家作主的社会主义政权 |

| D.巴黎公社不具备充分的社会主义政权性质 |

恩格斯说:“——圣西门、傅立叶、欧文等人的体系,是在无产阶级同资产阶级之间的斗争尚未发展的最初阶段出现的——这些体系的发明家们虽然曾经看出阶级的对立,但是他们没有看出无产阶级所特有的任何政治活动。”这从另一个角度表明,科学共产主义产生的社会前提是

| A.资本主义生产方式的更进一步的发展 | B.无产阶级作为独立的阶级走上历史舞台 |

| C.空想社会主义的理论成果及实践经验 | D.进步的思想家在实践中观察出历史动向 |

毛泽东曾经指出:“没有五四运动,第一次大革命是没有可能的。五四运动的的确确给第一次大革命准备了舆论,准备了人心,准备了思想,准备了干部。”毛泽东突出评价的是五四运动

| A.在民主革命中的作用 | B.在政党政治方面的作用 |

| C.在文化系统重建中的地位 | D.对中国社会主义运动的意义 |

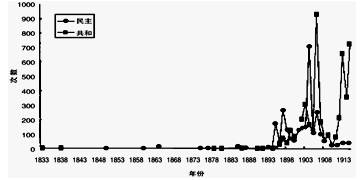

图是“共和”、“民主”在1833—1915年的出现频度统计表,图中可见1893年—1898年“民主”出现的频率远远高于“共和”的频率,这一现象的反映了

| A.民主思想深入人心 |

| B.清政府要民主但不同意放弃帝制 |

| C.宣传君主立宪的维新思潮成为新思想主流 |

| D.孙中山在海外领导同盟会,忽视国内的宣传 |

1851年与1911年都是辛亥年,在中国都发生大规模的革命运动。这两场运动的相似之处有

| A.参加革命者都是为生计所迫才揭竿而起的 |

| B.发动者都希望按照西方的政治模式改造中国 |

| C.发动者都尝试用暴力革命推翻清朝,建立民主制度 |

| D.革命都从中国南方开始,高潮发生在长江流域 |