【2015年河北省】同学们用高锰酸钾制氧气.制取结束清洗仪器.发现加热高锰酸钾的试管内壁有用水洗刷不掉的黑色固体.

问题一:黑色固体是什么?

【交流讨论】同学们结合实验现象和对高锰酸钾及其分解产物的了解.进行分析判断.

| 判断 |

依据 |

| 不是KMnO4 |

KMnO4能溶于水形成紫红色溶液 |

| 不是 (填化学式) |

冲洗试管时出现深绿色溶液,说明该物质能溶于水 |

| 是MnO2 |

其他实验用过MnO2,知道它是不溶于水的黑色固体 |

【实验验证】向未洗净的试管中加入某种液体,产生能使带火星木条复燃的气体.证明上述判断正确.加入的液体是 .

问题二:用什么洗掉MnO2?

【交流讨论】MnO2与BaCO3、Mg(OH)2、Fe2O3、P2O5、Cu中的某一种物质组成最相近,理由是 .这种物质能与稀盐酸反应,化学方程式为 ,由此推测MnO2也能与稀盐酸反应.

【实验验证】向未洗净的试管中加入稀盐酸,黑色固体没有变化.

【交流讨论】实验说明同一类物质的化学性质不一定相同.MnO2有什么化学性质,用什么试剂清洗呢?同学们请教老师后决定用草酸(H2C2O4)溶液试一试.

【实验验证】向未洗净的试管中加入草酸溶液,黑色固体果然被除去,同时发现产生许多气泡.

问题三:生产了什么气体?

【交流讨论】化学变化过程中元素不变,因为 ,所以产生的气体可能为CO2、CO、H2、O2等.

【实验验证】经检验,产生的气体是CO2,检验CO2气体的操作和现象是: .

【反思提高】以上探究活动中,清除试管内壁附着的难溶物的思路是:先 ,再了解其化学性质,然后选择合适试剂进行清洗.

小聪同学家新换了水龙头,从说明书上了解到该水龙头是铜质镀铬.好奇的小聪想探究铬(Cr)与常见金属铁、铜的活动性强弱,邀请你一同参加.

【知识回放】

金属活动性顺序:K Ca Na Mg Al Zn ________ Sn Pb(H) ________ Hg Ag Pt Au,请你在横线上填写对应金属的元素符号.

【作出猜想】

猜想1:Cr>Fe>Cu 猜想2:Fe>Cu>Cr

猜想3:你的猜想是________.

【查阅资料】

(1)铬是银白色有光泽的金属,在空气中其表面能生成抗腐蚀的致密的氧化膜.

(2)铬能与稀硫酸反应,生成蓝色的硫酸亚铬(CrSO4)溶液.

【设计与实验】

小聪同学取大小相等的三种金属片,用砂纸打磨光亮;再取三支试管,分别放入等量的同种稀硫酸.

| 实验 |

试管1 |

试管2 |

试管3 |

| 实验操作 |

|

|

|

| 实验现象 |

铁片表面产生气泡较慢,溶液变为浅绿色 |

铬片表面产生气泡较快,溶液变为蓝色 |

________ |

【结论与解释】

(1)小聪得到的结论是猜想________正确.

(2)实验前用砂纸打磨金属片的目的是________.

【知识运用】

将铬片投入FeSO4溶液中,反应________(填“能”或“不能”)进行.若能进行,请你写出反应的化学方程式________.

一次趣味化学活动中,王老师向同学们展示了一瓶标签受损的无色溶液,如图所示.要求同学们进行探究:确认这瓶溶液是什么溶液?

【提出猜想】王老师提示:这瓶无色溶液只能是下列四种溶液中的一种:

①硫酸镁溶液 ②硫酸钠溶液 ③硫酸溶液 ④硫酸铵溶液

【查阅资料】(1)常温下,相关物质的溶解度如下:

| 物质 |

MgSO4 |

Na2SO4 |

(NH4)2SO4 |

H2SO4 |

| 溶解度 |

35.1g |

19.5g |

75.4g |

与水以任意比互溶 |

(2)(NH4)2SO4的水溶液显酸性.

【实验探究】(1)通过查阅资料,小明同学认为猜想________(填序号)不成立,原因是________________________________________________________________________.

(2)为确定其他几种猜想是否正确,小明同学继续进行探究:

| 实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| ①取该溶液少许于试管中,向其中滴加几滴________溶液 |

溶液中有白色沉淀生成 |

猜想①成立 |

| ②用玻璃棒蘸取少许原溶液滴在pH试纸上,并跟标准比色卡对照 |

溶液pH小于7 |

猜想③成立 |

小雅同学认为小明的实验操作②的结论不正确,她的理由是________________________.

(3)请你设计实验方案,确认该溶液是硫酸铵溶液并完成实验报告:

| 实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| 取该溶液少许于试管中,________ |

________ |

猜想④成立,该反应的化学方程式为________ |

一次趣味化学活动中,王老师向同学们展示了一瓶标签受损的无色溶液,如图所示.要求同学们进行探究:确认这瓶溶液是什么溶液?

【提出猜想】王老师提示:这瓶无色溶液只能是下列四种溶液中的一种:

①硫酸镁溶液 ②硫酸钠溶液 ③硫酸溶液 ④硫酸铵溶液

【查阅资料】(1)常温下,相关物质的溶解度如下:

| 物质 |

MgSO4 |

Na2SO4 |

(NH4)2SO4 |

H2SO4 |

| 溶解度 |

35.1g |

19.5g |

75.4g |

与水以任意比互溶 |

(2)(NH4)2SO4的水溶液显酸性.

【实验探究】(1)通过查阅资料,小明同学认为猜想________(填序号)不成立,原因是________________________________________________________________________.

(2)为确定其他几种猜想是否正确,小明同学继续进行探究:

| 实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| ①取该溶液少许于试管中,向其中滴加几滴________溶液 |

溶液中有白色沉淀生成 |

猜想①成立 |

| ②用玻璃棒蘸取少许原溶液滴在pH试纸上,并跟标准比色卡对照 |

溶液pH小于7 |

猜想③成立 |

小雅同学认为小明的实验操作②的结论不正确,她的理由是________________________.

(3)请你设计实验方案,确认该溶液是硫酸铵溶液并完成实验报告:

| 实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| 取该溶液少许于试管中,________ |

________ |

猜想④成立,该反应的化学方程式为________ |

自2008年6月1日起,我国禁止生产、销售、使用超薄塑料购物袋,并实行塑料购物袋有偿使用制度.这样做的主要目的是________________________________.新规定实行后塑料袋的使用量大大减少,但是其危害并没有从根本上解决,为尽量减少其危害,请你提出两条合理化建议:________________________、________________________.

日常生活中使用的塑料袋有两种,一种是用聚乙烯 制成的,可用于盛装食品;另一种是用聚氯乙烯

制成的,可用于盛装食品;另一种是用聚氯乙烯 制成的.

制成的.

聚氯乙烯燃烧的化学方程式是 +

+

2nCO2+nH2O+nHCl.

2nCO2+nH2O+nHCl.

(1)通过点燃的方法可以鉴别聚乙烯和聚氯乙烯.如果塑料点燃时有强烈的刺激性气味,这种塑料可能是由________________制成的.

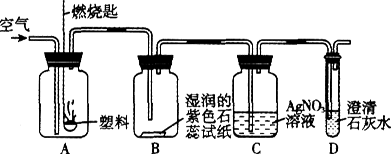

(2)某同学设计了如图所示实验来验证塑料燃烧的产物.

若A瓶燃烧的是聚氯乙烯塑料,在B瓶中可以看到的现象是________________________,C、D两瓶中发生反应的化学方程式为________________________、________________________.若A瓶燃烧的是聚乙烯塑料,则在C瓶中________(填“能”或“不能”)观察到沉淀.

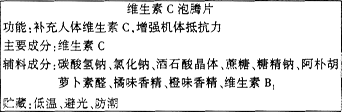

小芳同学从超市购买了一瓶维生素C泡腾片.图是标签上的部分内容.

小芳同学根据使用说明将维生素C泡腾片放入一杯水中,发现维生素C泡腾片逐渐溶解,产生大量气泡,片刻后变成为一杯鲜甜的橙味饮品.小芳同学感到很好奇,产生的气泡是什么呢?

请你参与小芳同学的探究:

【提出问题】维生素C泡腾片放入水中,产生的气泡是什么呢?

【我的猜想】气体成分是________,理由是________________________________________.

【实验方案】

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

| 将一片维生素C泡腾片放入水中,将产生的气体通入________ |

根据维生素C泡腾片贮存条件,请说明保存时要低温和防潮的原因是:

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________.