(陕西卷)阅读下列材料,回答问题。

材料一

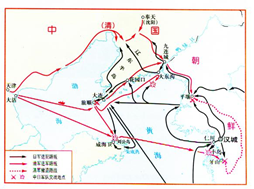

材料二

哪怕日本强盗凶,我们的兄弟打起仗来真英勇。

哪怕敌人枪炮狠,找不到我们人和影。

让敌人乱冲撞,我们的阵地建在敌人侧后方,

敌人战线越延长,我们的队伍愈扩张。

不分穷,不分富,四万万同胞齐武装,

不论党,不论派,大家都来抵抗。

我们越打越坚强,日本的强盗自己走向灭亡,

看最后胜利日,世界和平现曙光。

----贺绿汀《游击队歌》

(1)从材料一地图归纳这场战争的特点,并评价李鸿章的言论。在民族危机加剧的情况下,19世纪末20世纪初资产阶级有何反应?(4分)

(2)材料二所指的战争爆发后,中国军队主动出击日军最大规模战役的意义是什么?结合所学知识,从力量和地位两方面归纳中国抗击日本的这场战争的特点。

(3)综合上述材料,结合当前形势,从抗击日本侵略的两次战争中你得到了什么认识?

中国古代历朝统治者为了长治久安,都制定了相应的政治、经济以及思想文化控制措施。结合所学知识,回答下列问题:

⑴夏朝时期,形成了完备的国家机构。请问夏朝国家机构的性质怎样?

⑵西周时期,开创了建邦封卫制度。请分析分封制的重大影响。

⑶秦朝时期,创立了中央集权制度。请写出秦始皇在中央和地方的具体举措。

⑷西汉时期,实现了空前的大一统。请说出汉武帝加强集权的政治、经济措施。

⑸北魏孝文帝,厉行改革,积极汉化。请问他在政治上做出了什么重大决定?

请围绕“西汉时期的民族关系”学习主题,结合所学知识,回答下列问题:

材料一:

材料二:“初骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。”

⑴图①反映了什么历史事件?其重大作用何在?

⑵图②反映了什么历史事件?其历史意义如何?

⑶材料二中的“骞”指谁?

⑷“骞”初行的具体目的是什么?

⑸你认为我国古代民族关系的主流是什么?我们应该树立怎样的民族意识?

观察下组图片,结合所学知识,回答相关问题:

⑴孔子学术思想的核心是什么?其学说对后世有什么重大影响?

⑵孟子继承并发展孔子学说,他要求统治者采用什么政治观念治理国家?

⑶秦朝时期儒家思想遭到沉重打击的历史事件是什么?

⑷汉武帝时期对儒家学派采取了什么政策?

⑸秦始皇、汉武帝对儒学态度截然相反,但现象的背后,也有着共同的目的。这个共同目的是什么?

阅读下列材料,回答问题。

材料一: 牛顿为工业革命创造了一把科学的钥匙,瓦特拿着这把钥匙开启了工业革命的大门。

——《大国崛起》解说

材料二: 20世纪初,(主要资本主义国家)所有新建的工厂都使用电动机为动力。1907年德国使用电动机的企业有7.1万家, 1909年美国有24.3万台电动机装备工厂,工业用电动机在20世纪最初10年内猛增了584%。

材料三:

图一图二

(1)材料一中所述“工业革命”主要在哪个国家开展的,其标志是什么?

(2)材料二所述史实反应的事件是什么,用一句话概括它的影响?

(3)材料二图二与图一相比,其动力机器的名称是什么?

(4)结合上述三则材料反映历史事件的影响,请你谈谈在实现民族复兴的“中国梦”征程上,我国的努力方向。

百家争鸣、文艺复兴、启蒙运动是中外思想史上的重大事件。阅读下列材料,然后回答问题。

材料一:凡诸子百八十九家……蜂出并作,各引一端,崇其所说,以此弛说,取舍诸侯。

——《汉书·艺文志》

材料二据意大利媒体2011年5月14日报道,考古学家在佛罗伦萨市中心的圣乌苏拉修道院遗址发现了两个墓穴,并断定其中一个墓穴中定有名画《蒙娜丽莎》原型人物丽莎·盖拉尔迪尼的遗骸。

——摘编自2011年5月20日中国日报网站

材料三一切享有各种天然能力的人,显然都是平等的;当他们发挥各种动物机能的时候,以及运用他们的理智的时候,他们是平等的。

——伏尔泰

材料四

(1)据材料一并结合所学知识,百家争鸣形成的根本原因是什么?百家中哪个学派影响力最为深远?

(2)材料二所述《蒙娜丽莎》的作者是谁,其永恒的魅力是因为它宣扬了怎样的思想内涵?

(3)材料三中伏尔泰被誉为“启蒙运动的旗手”,他的思想核心是什么?

(4)由上述三则材料及其前后政治变化,请你谈谈对思想解放运动的认识。