阅读《油条为什么要两根一起炸》一文,完成后面小题。

①早晨排队买油条,有人提出一个很幼稚的问题:为什么要把两根面黏在一块儿下油炸?问师傅,得到的答案令我吃惊:之所以两根贴一块炸,是因为单根炸的话油条膨胀不起来!

②食品科学硕士玉子桑科普:油温较高时,面接触油的表面会迅速定型阻止膨胀,而两根油条中间柔软未定型的接触面可以不断向外膨胀变大,故两根面并在一起膨胀效果会更好。油温较低时,单根油条也能在外层变硬前充分膨胀。

③网友搬出《宋史》典故:南宋秦桧一伙以“莫须有”罪名杀害岳飞父子。当时在临安风波亭附近有两个卖早点的摊贩,各自抓起面团,分别搓捏了形如秦桧和王氏的两个面人,绞在一起放入油锅里炸,称之为“油炸桧”。

④台湾大学农业化学系教授赖喜美对媒体表示,油条之所以能膨胀,原因是面块里添加的膨大剂会在油炸过程中发生化学反应,瞬间冒出大量的二氧化碳和氨气,让面块在短短几秒内膨胀起来,最后定型。虽然氨气气味会让人不适,但是由于氨气溶于水,油条中氨气的成分相对较少。而当气体生成时,面块的膨胀靠的是其中的面筋所具有的弹性与延展性。面筋是面粉里不溶于水的蛋白质。制作油条尤其需要延展性强的面粉,因为在油条下锅前还需要将其拉长,以增加受热面积。

⑤赖喜美表示,当面块下锅后,其表层会在几秒内被热油炸熟,迅速固定成型,以至于限制了膨胀能力,使得单根油条炸出来的口感不松脆,形状也不好看。因此,做油条时,应该以两片面块相叠,中间压一下让面块黏合。当油条膨胀时,黏合处因较厚所以传热较慢,即使表层已经炸熟,结合处仍处于柔软状态,同时膨大剂仍在不断释放气体,面块还是可以继续膨胀,使得整个油条变得越来越蓬松。

⑥此外,油条的制作过程中,每一步都要小心。她说,在下锅前拉长面块时,若不小心压到面块的边缘,便会影响油条最终的膨胀效果。而油炸过程中,厨师还需要不停地翻动油条,才能使面块受热均匀,以保证外形好看。

⑴文章第①段以生活中的场景开篇,有哪些好处?

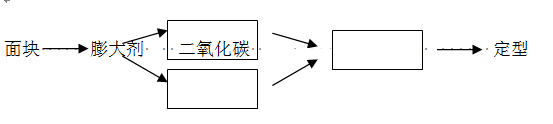

⑵阅读第④小节完成空格,体现油条形成的过程。

选出下列说法错误的一项,并简述理由。

| A.油温较高时,单根油条膨胀效果没有两根并在一起膨胀效果好。 |

| B.《宋史》典故是为了科学说明油条两根贴一块炸是历史原因造成,并告诉我们油条的别称。 |

| C.制作油条的面粉延展性越强,增加受热面积可能性越大,膨胀可能性也越大。 |

| D.油炸过程中,厨师不停地翻动油条,是为了使面块受热均匀,以保证外形好看。 |

理由:

从品语言的角度设计一个问题,并做解答。

问题:

解答:

阅读下面材料,按要求答题。

国家主席习近平11月11日晚在中南海同美国总统奥巴马开始会晤,新一轮“习奥会”将是中美两国元首继今年3月在海牙会晤后的又一次碰面,两国元首将就构建新型大国关系进一步“对表”。

去年6月,习近平与奥巴马举行安纳伯格庄园会晤,就构建中美新型大国关系达成共识。此后,两国元首通过各种方式保持密切沟通,推动中美关系取得重要积极进展。中国国际问题研究所副所长阮宗泽说:“此次会晤,两国元首将聚焦在新型大国关系的坚持和发展上,并对这种关系进行再确认。”“中美关系将怎样发展,相信两国元首届时都会有表态。”

中国驻美大使崔天凯表示,有人认为中美跳不出“上升大国与守成大国之间冲突”的套子,但这些人必须看到中国的发展不是要跟人家争霸,不是挑战和压倒别人,而是要发展和超越自己,这点因素决定了中美关系与历史上大国关系之间的“根本性不同”。崔天凯透露,此次会晤将为今后持续扎实推进新型大国关系做出展望、重申承诺、提出目标。

当前,在复杂多变的国际形势下,加强中美合作愈显重要。中方表示,希望通过此次奥巴马访华,中美双方能够进一步加强战略互信,减少战略疑虑,增进战略合作,推动中美新型大国关系深入发展。

(1)解释文中“习奥会”的含义。

(2)用一句话概括这段文字的内容。

(3)结合文段内容,解释“对表”的含义。

杏荫井台

①解放初年,村东,我家田地正中有一眼井,井台四周长着七株半搂粗的杏树。

②杏花破蕾,窝了一冬的麦子才起身;起身的麦苗拔节很快。待麦梢孕穗时,杏树便裹着密匝匝的绿叶,风儿俏皮地拨开叶子,会露出毛茸茸的、一咬能酸掉牙的青杏。麦黄时节,杏儿也黄了;黄杏还掩映在绿叶里,麦浪却千顷万顷,将金色的波浪绵延不断地推向远方的地平线上。村庄里上下翻飞的黄鹂焦急地鸣唱着“算黄算割”,父兄们便提捏着镰把,投入了一年一度最紧张的“龙口夺食”的夏收季节。因为太忙,父母对我们这班七八岁的孩童的吃、穿、玩、睡,是顾不得关照了。村巷里,我们捏着弹弓子乱窜,鸡狗都不喜欢;到田地里捡拾遗落的麦穗儿去吧,身边没个伴,捡不了几穗,便在烈日下伸懒腰,打哈欠,瞌睡就漫上来了。我排遣寂寞的地方,就是那井台上凉幽幽的杏荫之下。

③水一样的杏荫下,绽开一领破草席,脱下已露大脚趾的布鞋一扣当枕头,仰面朝天就躺下了。南风习习,绿叶筛动散碎的光影,入梦是极容易的,想不到的是那些顾不上收摘的黄杏,动不动就“啪”地摔一个下来,大概要证明自己熟透了吧,一摔地就从棱界上裂开个娃嘴似的缝儿,半露出衔着的紫褐色的杏核(这类离核儿的白瓤儿是又脆又甜的)。我肚皮朝天,睡姿不变,只需缓缓地伸开手去,就能从草席边捏一个搁进嘴里,美滋滋的味儿哟,简直没法形容。当然也偶有扫兴之时,倘是鼾声正匀,有某一个软杏“啪”地砸在脸颊上,那又当别论。总之,一觉醒来,周围三三两两,会跌落许多黄杏儿,小小的、黝黑的蚂蚁知道我也吃不进去了,于是就排成长队,以杏上的裂缝儿为大门,到那金黄色的宝库里尽兴地咂取享受……

④“腊炙羊肉嘞!羊肉腊炙的!”地头南边尘土飞扬的土路上,走着一个右臂携着平底筐的汉子,走几步就喊几声,唱歌一样好听。

⑤乡下,长年间难得见荤。我咽了口唾沫,倏地站起身来;可爸爸正在北垄上光着膀子割麦,寻上去也没有钱。我麻利地脱下小褂儿,铺在地上,失急慌忙地捡了十多个染有红点儿的黄杏,斜插过麦茬地,朝土路上截了过去……

⑥腊炙肉,摆在筐里的平底木盘上,白纱布苫遮住多半边,露出的几块红光闪闪。卖肉的人瘦高个,五十大几年纪,唇上两撇八字形的细细的黄胡子,短衫儿敞开着前襟,胸部肋骨一条一条的,深凹的两眼格外有神。见我摊开杏儿,便问道:“换肉吃么?”我点点头。他迟疑了一下,在路畔青草上放下提篮,抽出尺把长明锃锃的刀子,割豆腐那样切下了鸡蛋大小的一块肉,我并拢双手,肉轻轻地搁在了我的掌上。他揩揩手收拾杏儿时,才发现杏子全裂开了半边,缝里又爬满了黑蚂蚁,照着缝儿使劲吹了几下,蚂蚁也吹不掉。他咽了一口唾沫,无可奈何地摇摇头:“小兄弟,我不要你这杏儿了。”他拍拍双手,提起我的小衫儿抖了抖尘土,替我搭在肩膀上,我盯着捧在手上的腊肉:“哪?哪咋办呢?”我回望了井台一眼,“我会上树,上去给你摇好的吧! ”他携起路畔的筐篮,摇了摇头:“算啦。咱俩交个朋友吧,这块肉送给你啦。”说罢,便起身赶路了。道上尘埃厚厚,一脚踩下去,扑起一团烟尘,他的鞋和下半截裤筒染成了浑黄色

⑦我已经要走近井台了,卖肉的忽然又回头喊道:“喂!小家伙!”我的心猛儿一跳:莫非后悔了,想要回他的肉! “静静地在杏荫下玩儿,别到井沿边去。大人离井台子远,你可别掉进井里噢!”天热,他那声音已有些沙哑。

⑧“好——的!”我踮起脚尖大声回应他。

⑨四野茫茫,烈日炎炎,他那细瘦的身影渐渐地远了,远了……

⑩“腊炙羊肉嘞!羊肉腊炙的!”又是杏黄麦收时节,伫立在那片杏荫之下,地平线上的热风,似又将那有些沙哑的吆喝声隐隐约约地传了过来。仔细阅读文章第②段中的画线句并思考:导致“我”寂寞的两个原因是什么?请用自己的话回答,每个原因不要超过5个字。

文章第③段的画线句用了什么修辞手法?有什么表达效果?请简要赏析。

小小的、黝黑的蚂蚁知道我也吃不进去了,于是就排成长队,以杏上的裂缝儿为大门,到那金黄色的宝库里尽兴地咂取享受……文中有多处细节写出了“我 ”对腊炙羊肉的渴望,请分点罗列三处。

文章第⑧⑨⑩三段文字蕴含了“我”丰富的情感,请选择其中一段作简要分析。

“杏荫”在文中多次出现,它有怎样的内涵?请结合全文谈谈你的理解。

维护食品安全,应向美日学习“连坐制”

郑风田

①“中国制造”的一个怪现象是,出口到国外的食品,安全度要比国内高出一截,虽然美国、日本等国对来自中国的食品设置的标准,比国内标准更高,但中国的农民与企业还是都达标了。为什么离产地更近的中国消费者却难以享受到更安全的食品呢?

②双汇瘦肉精曝光后,大批记者赶赴双汇总部漯河,但当地政府却要求酒店报告记者行踪。地方政府为保本地税收,往往习惯于成为问题企业的保护伞,这恐怕是我国重大食品安全事件屡发的主要原因之一。所以不妨学习一下美日的“连坐制”。

③山东青岛,当地有不少将水产品出口到美国的企业,这些企业都按美国要求,采用HACCP(被认为是控制食品安全和风味品质的最好最有效的一种管理体系)认证。如果有企业作假怎么办?政府部门讲“没人敢”,原因是美国人实行“连坐制” ——FDA(美国食品和药物管理局的简称)会不定期突然派人抽检,一旦发现作假,则当地被判为不可信任地区,所有同行业企业都被列入不信任名单,生产的产品美国都不要了。

④山东菜区有不少出口日本的蔬菜生产基地,当年一个农民偷用剧毒农药,结果在日本海关被抽检出来,导致涉事公司所有出口日本的蔬菜都被拒,当地所有农民的菜都卖不出去了。

⑤在如此严厉的连坐制度下,没有企业敢轻易作假,也没有渔户敢轻易使用违禁药品。平时大家相互监督——熟人社会相互监督效果比单纯依靠政府监管效果好很多,交流经验——不是交流作假的经验,而是学习怎么做才能达到标准要求。当地监管部门也特别尽力,不但平时认真抽检,还会对农民进行提高生产质量的培训。

⑥每次食品安全出问题,总有监管部门以我国有2亿多小农户、几十万个小作坊、抽检率太低等借口来搪塞。但困局并非无解,我国也完全可以试试美国、日本的连坐式监管制度。这种连坐式的监管虽然“残忍”,但针对目前我国食品供应乱局,只能采取阵痛式的监督方式。只有痛了,才能让地方政府真正尽力尽责,才能彻底解决我国食品安全问题。本文阐述的主要观点是什么?

选文第③第④两段采用了什么论证方法?有什么作用?

实行“食品安全连坐制”具体有哪些好处?请简要概括。

结合上下文,说说第⑥段中加点词“总有”反映了怎样的一种社会现状。

仲长统字公理,山阳高平人也。少好学,博涉书记,赡于文辞。年二十余,游学青﹑徐﹑并﹑冀之间,与交友者多异之。并州刺史高干,袁绍甥也。素贵有名,招致四方游士,士多归附。统过干,干善待遇,访以当时之事。统谓干曰:“君有雄志而无雄才,好士而不能择人,所以为君深戒也。”干雅自多,不纳其言,统遂去之。无几,干以并州叛,卒至于败。并、冀之士皆以是异统。统性俶傥,敢直言,不矜小节,默语无常,时人或谓之狂生。每州郡命召,辄称疾不就。常以为凡游帝王者,欲以立身扬名耳,而名不常存,人生易灭,优游偃仰,可以自娱,欲卜居清旷以乐其志。下列句中的“以”与“并、冀之士皆以是异统”中的“以”的意义和用法相同的一项是()

| A.扶苏以数谏故 | B.祭以尉首 |

| C.令辱之,以激怒其众 | D.威天下不以兵革之利 |

下列对文段内容的理解有错误的一项是 ( )

| A.仲长统年轻的时候喜欢学习,广泛阅读书籍文献,言谈颇有文采。 |

| B.并州刺史高干一向尊重知名人士而且善于听取别人的建议。 |

| C.仲长统生性豪爽洒脱,凡事敢直言,不矜小节,常常沉默无语,而性情变化不定,因此当时有的人称之为“狂生”。 |

| D.在此文中,仲长统表现出善于识人、不重名利等品质。 |

解释下列句子中加点的词。

(1)素 贵有名___________(2)统过干_________

(3) 访以当时之事_________(4)统遂去之________ ___翻译下列句子。

(1)游学青﹑徐﹑并﹑冀之间,与交友者多异之。

(2)无几,干以并州叛,卒至于败。

阅读马国福的《榆钱树越来越少》一文,完成后面小题。

①大自然仿佛一个高明的军师,把榆钱树不规则地布阵在村庄周围,以强大的根系渗透到地表下面,像卫兵一样日夜守护着故乡的水土。

②记忆中,年少的时候,春天里村庄到处都是榆钱。翠绿的榆钱一簇簇密密地爬在树干上,仿佛在写一部书,风是它的笔墨,每一个字里都粘着甜蜜等你品味。

③那时候物质匮乏,我们常常吃不饱,四五月的时候,我们几个伙伴就爬到墙头上摘榆树枝,个子高的就爬树,个子矮的就捡爬上树的伙伴从树上扔下来的榆钱。抢来榆钱枝,揪上一簇,放进嘴里,贪婪地嚼,嘴里绿色的汁液顺着嘴角直往下滴,我们顾不上刚换的干净衣裳,抄起袖子就擦。时间长了,袖子上积起淤痂,明晃晃的,厚且坚硬。至今回想起来,那时吃榆钱的滋味那么香甜,终生难忘。

④记得四月末五月初的时候,成熟的榆钱变成枯黄色,在风中凋落,乡间没有太多的娱乐,我们的许多玩具都与自然有着密切的联系,榆钱就是一种。起风的时候,落在地上的榆钱随着风力滚动,我们顺着风追,嬉笑声在巷子里回响,受惊吓的麻雀飞到高高的树冠上、电线杆上,看着树下嬉闹的我们,似乎也在享受因为一片片榆钱的滚动在幼小的心窝里漾起的快乐。数不清的榆钱浩浩荡荡,滚滚向前,如同战场上出阵的车马,而我们就是驾驶车马的战士,满腔豪情又简单快乐。

⑤故乡的榆钱树似乎有着超凡的生命力,命运把它们抛到哪里,它们不挑剔,不抱怨,只是抓住机会,生根发芽,石头缝里、泥墙头上、屋檐的瓦缝里,都能扎根、繁衍。只要挨到水份和泥土,它就守住了自己的江山。它遵循的不光是大自然的意志,更是用自身微弱的力量掌握生命走向的信仰,也正是这种意志和力量成就了我的信仰,让年少的我奋勇拼搏,走出了村庄。

⑥光阴就像这榆钱落到岁月深处,我一天天长大,简单的快乐因为纷繁的世事而变得复杂。现在,很少因为一枚落叶的滚动而涌起快乐,因为一株腊梅的斗雪而骤升感动,而那些记忆深处的榆钱却像栽在我生命里程中的一个个路标,留住生命过往的幸福,激活生命前行的力量。

⑦这几年,每回一次故乡,都要到村庄走走转转,我惊讶地看到村子里几乎没有了榆钱,它们去哪儿了呢?村子里的土路全部变成了水泥路,土墙全部变成了城镇化的统一材料的砖墙,家里的房舍鲜见有木质材料,全部变成了砖、瓦、铁、水泥。这些现代工业化的材质挤占着树木的家园,一点一点地驱逐着树木的生命源头,使家园如此单调。目睹这毫无生气的村庄怎能不让人心生悲凉?

⑧村口唯一一棵榆钱树,网状的树皮布满厚厚的裂纹,就像历史课本上的甲骨文,记录着村庄的变迁史,坚硬水泥覆盖下的土地也对此作了最好的诠释。

⑨再过十几年几十年,我该怎样向出生在城市的女儿描绘词典里“榆树”的说明来打开她茫然的想象?

(有删改)阅读③-⑤小节,说说作者对榆钱树留存哪些幸福记忆。

请从结构和内容两个方面分析第①段在全文中的作用。

根据要求解答下面两小题。

(1)请从表现手法的角度,赏析第③小节画线的句子。

抢来榆钱枝,揪上一簇,放进嘴里,贪婪地嚼,嘴里绿色的汁液顺着嘴角直往下滴,我们顾不上刚换的干净衣裳,抄起袖子就擦。

(2)结合语境,说说你对第⑥段文字的理解。阅读宋学孟的《柳叶儿》选段,结合文章内容,比较两文作者表达情感的异同。

柳叶儿救过我的命。那一年春天,地里的野菜吃光了,前一年的干地瓜秧吃光了,榆树皮吃光了,大家又抢柳叶儿……那一年,我八岁。柳叶,自然在嫩的时候最好吃,老了,便又苦又硬,难以下咽。柳叶儿一长出来,便长得风快,能够吃的日子,只有那么七八天,至多十几天。那些天,全家最乐的是我。

(选自《柳叶儿》)