阅读下列材料,然后回答问题。

材料一:周人以西方的一小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以镇压东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——赵光贤《周代社会辨析》

材料二:一方面,社会经济的发展,各地联系的加强,民族联系的加强,“四海之内若一家”,为统一提供了必要的社会基础。另一方面,秦国变法比较彻底,政权巩固,经济发展,国富兵强,在实力对比上较之山东六国有着明显的优势,已经有了进行统一战争的可能性。充分运用这些有利条件,秦王政“奋六世之余烈,振长策而御宇内”,果断地发动大规模的兼并战争。……前后只用了十年时间,便“初并天下”,统一了六国。

——白寿彝主编《中国通史》

材料三:中国几千年来一直采用君主制,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,这是占主导地位的制度。

——张岂之《中国文明史十五讲》

请回答:

(1)材料一反映了西周初期为巩固统治采取的什么措施?

(2)据材料二概括秦始皇完成统一的历史条件。

(3)材料三中“占主导地位的制度”在中央有何具体内容?这种制度是由谁最先开创的?

(4)试结合所学知识分析材料一、三中的制度分别产生了怎样的影响?

中共十八大,党和国家继续关注“三农”问题。回眸历史,新中国成立后,国家对农村的政策先后作出过重大调整,在历史上产生了很大影响。读图回答:(共8分)

(1)根据图片信息回答:20世纪50年代,我国在农村开展了哪些重要运动?

(2)图三运动发生的历史时期,对我国农村经济建设造成什么危害?

(3)图四中,我国安徽凤阳小岗村率先出现“包产到户”的典型,随后在全国农村逐步实行了什么制度?

(4)党在不同时期实行不同的农村政策最根本的出发点是什么?

阅读下列三则材料,回答问题:(共9分)

材料一:1949年10月1日下午3时首都30万群众在天安门广场集会,举行中华人民共和国成立大典。毛泽东在天安门城楼庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府已于本日成立了。”

材料二:三大改造,即中华人民共和国建立后,中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。我国对农业、手工业和资本主义工商业生产资料私有制的社会主义改造,在理论上和实践上丰富和发展了马克思列宁主义的科学社会主义理论,极大地促进了工、农、商业的社会变革和整个国民经济的发展。

材料三:十一届三中全会即中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议。1978年12月18日至22日,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京举行。出席会议的中央委员169人,候补中央委员112人。会议由时任中共中央主席华国锋主持。全会的中心议题是根据华国锋同志的指示讨论把全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来。

(1)材料一反映的事件——新中国成立对我国国内有何重大历史意义?

(2)材料二反映的历史事件有何意义?

(3)材料三反映的事件又有何意义?

21世纪以来,美国调整外交战略,重返亚太,实施“亚太再平衡”战略,将冷战思维引入亚太……阅读下列材料:

材料一 ……20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏两个超级大国以及分别以它们为首的两大集团之间在政治、经济、军事、外交、意识形态、文化乃至科学技术等一切方面的既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

——徐蓝《试论冷战的爆发与两极格局的形成》

材料二“美国应该尽力协助世界回复至经济健全的常态……美国政府能够尽力缓和局势,协助欧洲走上复兴道路。”

——马歇尔在哈佛大学的演说

材料三“冷战”时期的批评家曾经指责一些军事联盟如北约组织和华约组织推动了高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。“冷战”结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚。

——(美)杰里·本特利等《新全球史》

苏联曾经是有用的敌人。美国相信,不仅要和苏联的军事力量竞赛,还要和苏联的成就竞赛……没有苏联的空间计划,美国人就不可能登上月球……

——《美国新闻与世界报道》(1991年9月9日)

请回答:

(1)概括指出材料一的核心内容。

(2)根据材料二,你能判断出这是什么计划吗?并结合所学知识分析指出美国协助西欧走上“复兴道路”的目的。

(3)根据材料三,联系所学知识概括学术界是怎样评价“美苏‘冷战’”的?

某校九年级(1)班组织关于“英国政治经济文明”的探究性学习。请你根据下列要求,帮助他们完成相关的学习任务。

第一组探究的主题----英国的政治文明

第一组搜集了以下资料

资料一“风能进,雨能进,国王不能进”的典故

(1)写出英国“光荣革命”后限制王权的法律文件。(1分)

资料二文献

英国革命的最大成就,也是它在现代民主政治创制试验方面的最大成就,就是创造了一个全新的政体……----马克垚《世界文明史》

(2)文献中的“全新的政体”是指哪一政治体制?(1分)

第二组探究的主题----英国的工业文明

第二组搜集了以下资料

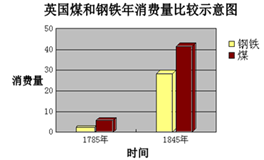

资料一图表

(3)观察上图,结合所学知识分析英国1785年和1845年煤和钢铁年消费量发生显著变化的原因。 (1分)

资料二漫画

(4)根据以上漫画,分析工业革命以来,工业文明给人类社会带来哪些问题?(2分)

第二组同学打算在他们研究成果的基础上写一篇短文。

(5)题目是“让城市生活更美好”。请你帮助他们列出简要提纲。(1分)

2014年1月19日,中央“一号文件”《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》发布,体现了对农业、农村、农民问题的重视。某校九年级学生对不同时期的农业政策进行了材料搜集和探究学习。请你一起加入进来吧。

【第一阶段:土地梦想的实现】

材料一

图一农民在学习《中华人民共和国土地改革法》图二农民丈量分配土地

(1)材料一中图一和图二反映了建国初期我国农村社会变革中的什么历史事件?

【第二阶段:由分到合的过程】

材料二 1955年,全国掀起农业合作化的高潮。第二年,绝大多数农户参加了农业合作社。

(2)材料二表明,1956年我国农村生产关系发生了什么根本性的变化?

【第三阶段:探索中的失误】

材料三早稻亩产二万六千九百多斤,花生亩产一万多斤的高产“卫星“,从湖北省麻城县麻溪河乡和福建省南安县胜利乡的田野上腾空而起了。这是今年我国农业生产上又一件大喜事。

——1958年8月13日《人民日报》社论

材料四 1958年8月初,(南海)大镇乡人民公社率先成立,到9月初,全县实现人民公社化。人民公社在生产经营方面,实行高度集中的统一经营,分配方面实行供给制与工资制相结合,(社员)工资分5—7个等级,由公社统一发放。生产好坏分配也一样。

(3)材料三和材料四反映了在当时农村出现了哪两大运动?这两大运动对中国造成了怎样的影响?

【第四阶段:新时期农民的创举】

材料五 1978年底,安徽省凤阳县小岗生产队18户村民在村西一间茅屋里秘密开会,决定实行“大包干”。包干到户的第一年,奇迹出现了。小岗全队粮食总产量达13万斤。这个自实行农业合作化以来从未向国家贡献过一粒粮食的生产队第一次向国家贡献粮食4万斤,油料2万斤。小岗村的奇迹,使人们看到了农村改革的希望。

(4)据材料五,指出“农村改革的希望”在何处?

(5)上述材料说明在我国农村发展中既有经验又有教训,这对当前我国社会主义建设有哪些启示?