【历史上重大改革回眸】阅读材料,回答问题。

材料 因安史之乱导致财政收支恶化,唐朝政府开展官营盐业,全面垄断食盐的生产、运输和销售。这增加了政府的财政收入,但政府不得不增设相关的机构、官吏管理各个环节,导致机构庞大,经营和管理费用增加,又容易滋生腐败,损失垄断利润。针对这种情况,刘晏受命全面调整盐业的管理。他在产盐地区设立盐场、盐监、盐院,确保盐源的供给,精简管理机构,选派廉政又有实际业务能力的人充当要员,受中央直接领导;食盐的生产、收购、储存等业务还归官府,官方掌握食盐的定价权,然后卖给商人,由商人们去运送和销售;在缺盐或距离产盐区较远的地区设立仓储,运储食盐,在商人不至且盐价较贵之处,用平价出售,用以调节和稳定盐价。刘晏刚到任的时候,榷盐的总收入才四十万贯,到了代宗大历末年,榷盐收入达到六百多万贯,已占到国家财政总税收的一半。

——摘编自赵志浩《评唐代刘晏对盐法的改革》

(1)根据材料,指出唐代盐法改革的主要措施。

(2)根据材料并给合所学知识,说明唐代刘晏盐法改革的意义。

阅读下列材料:

材料一:【太学三舍法】希望以学校的平日考核来取代 科举考试,选拔真正的人才。“三舍法”,即把太学分为外舍、内舍、上舍三等,“上等以官,中等免礼部

科举考试,选拔真正的人才。“三舍法”,即把太学分为外舍、内舍、上舍三等,“上等以官,中等免礼部 试,下等免解”,后来地方官学也推行此法,反映了班级教学的特色。

试,下等免解”,后来地方官学也推行此法,反映了班级教学的特色。

【贡举法】王安石认为“欲一道德则修学校,欲修学校则贡举法不可不变”。改革贡举法,废明经、存进士,熙宁三年(1070年)三月,进士殿试罢诗、赋、论三题而改试时务策。熙宁四年(1071年),二月,颁新贡举制,废明经,专以进士一科取士。另设“明法科”,考察律令和断案。

材料二:德国是欧洲16世纪宗教改革运动的发源地,宗教改革以后新教教派在德国占据优势并控制着德国的各级教育。各个封建邦国为了自身的利益,从16世纪起,特别是在十七八世纪竞相颁布强迫教育法令,并于1872年将6至14岁的八年初等教育定为强迫义务教育阶段。《萨克森学制计划》也称为萨克森法令(the Saxon Code),由梅兰克顿执笔、路德修订,是16世纪第一部学校法。《萨克 森学制计划

森学制计划 》以法律的形式要求萨克森地区实施世俗办学,为国家和教会培养具有新教信仰、具有良好德行的人

》以法律的形式要求萨克森地区实施世俗办学,为国家和教会培养具有新教信仰、具有良好德行的人 材。

材。

请回答:

(1)结合所学知识,指出两则材料所涉改革发生的主要原因。

(2)据材料分析宋代教育与宗教改革后德国教育的异同。

材料一:右图《法兰西第一帝国极盛时期的疆域图》

材料二:1807年拿破仑法国逼迫普鲁士接受屈辱和约,还迫使普鲁士族君主国家不得不进行一些改革,改革敕令规定:“各邦的任何居民都有占有或抵押任何种类的土地财产之法定资格,而不受各邦方面的任何限制。”“那些由继承或由其自身权利、或由永佃、或由分薄持有而占有其农田的农奴及其妻儿的各种现有农奴制关 系和一切相应的权利义务,均应完全停止。”

系和一切相应的权利义务,均应完全停止。”

摘自《世界近代史参考资料》

材料三:对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。……他把他的法典带到被他征服的国家里,这个法典比历来的法典都优越得多;它在原则上承认平等。”

——恩格斯《德国状况》

材料四:自从拿破仑从莫斯科撤退之后事,战争的全部性质就改变了。在此以前,除在西班牙外,与他对抗的都是一些旧王室,而在此以后,对抗他的却是普通民众了。正和他自己的青年时期一样,法国革命唤醒了法兰西的民族精神,使法国人民获得自信自强的精神,正因为这样,康宾一战才能把革命的种子洒遍了所征服的地区。莫斯科的火焰在精神上点燃了整个欧洲大陆,所以在莱比锡平原 上战斗,的确可以称为“民族会战”——一个新欧洲就是从这个会战中产生的。

上战斗,的确可以称为“民族会战”——一个新欧洲就是从这个会战中产生的。

——《拿破仑传》

请回答:

(1)右图中的局势是怎样形成的。据材料一,指出拿破仑对占邻区分别采取哪几种统治方式?

(2)据材料二,归纳拿破仑在普鲁士进行了 哪些方面的改革?(不得摘抄原句)材料三中的“法典”指什么?其历史地位如何?

哪些方面的改革?(不得摘抄原句)材料三中的“法典”指什么?其历史地位如何?

(3)根据上述材料并结合所学业知识,请对拿破仑的对外战争作一个正确的评价。

东西方的先哲孔子和柏拉图在世界思想文化史上占有重要地位。阅读材料,回答问题:

材料一:柏拉图主张一个社会的核心价值和基本原则应该是“正义”,为此设计了“理想国”。在柏拉图的“理想国”中,奴隶不算人,没有任何权利。奴隶主和自由民才有公民权,所有十岁以上的 公民都要送到乡下,进行普及教育。但他们是分成严格等级的。第一等级是“护国者”,老天在铸造他们时在他们身上加入了黄金,他们是国家的最高统治者,负责监护国家和处理政事。第二等级是“保国者”,老天在铸造他们时加入了白银,他们也是统治者,负责抵御敌人,保卫国家。第三等级是“供养者”,老天在铸造他们时加入了铜和铁,他们是农民、手艺人和生意人,他们的任务是用产品去供养前两种人。柏拉图认为,要使国家长治久安,这三种人必须各安其位,各司其职,并要在管理阶层和军队里消灭私有制实现公有制。

公民都要送到乡下,进行普及教育。但他们是分成严格等级的。第一等级是“护国者”,老天在铸造他们时在他们身上加入了黄金,他们是国家的最高统治者,负责监护国家和处理政事。第二等级是“保国者”,老天在铸造他们时加入了白银,他们也是统治者,负责抵御敌人,保卫国家。第三等级是“供养者”,老天在铸造他们时加入了铜和铁,他们是农民、手艺人和生意人,他们的任务是用产品去供养前两种人。柏拉图认为,要使国家长治久安,这三种人必须各安其位,各司其职,并要在管理阶层和军队里消灭私有制实现公有制。

材料二:柏拉图书札有这样一段自白:“……看到政局混乱,我徬徨四顾,莫知所措。我反复思之,唯有大声疾呼,推崇真正的哲学,使哲学家获得政权,成为政治家,或者政治家奇迹般地成为哲学家,否则人类灾祸总是无法避免的。”

材料三:孔子主张实行“仁政”,而实行仁政的关键在于“举贤人”,他提出了一个理想贤人的标准,就是“内圣外王”。

请同答:

(1) 阅读材料一指出《理想国》的中心议题是什么?“国家”的前提又是什么(6分)

(2)结合材料二、三与所学知识指出柏拉图“哲学家王”的主张与儒家的“内圣外王”的理论有何异同?(9分)

阅读材料,回答相关问题:

材料一:“……前面我们已经看到,工人革命的第一步是使无产阶级转化成统治阶级,争得民主。……无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能快地增加生产力的总量。”

——马 克思、恩格斯《共产党宣言》

克思、恩格斯《共产党宣言》

材料二:在三年内战结束后,列宁说:“俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……这个结果是什么呢,结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

材料三:“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别,两者都是经济手段”。

——邓小平南方谈话

请回答:

(1)根据材料一,《共产党宣言》指出无产阶级的历史任务是什么?

(2)阅读材料二并结合所学知识,指出在内战时期列宁采取什么经济政策来巩固苏维埃政权?战后,使俄国“能够拄着拐杖走动”又是得益于哪种政策?这一政策是对马克思主义理论的重大突破,有何特点?

(3)阅读材料三归纳邓小平讲话的基本思想,并指出其影响。

(4)指出上述人物对社会主义本质认识的一致性。

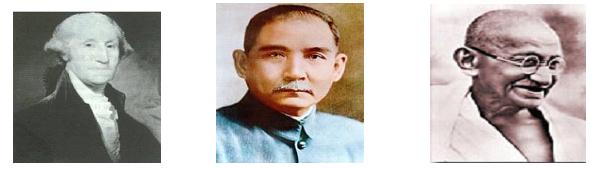

华盛顿、孙中山、甘地三人都为了民族独立、国家富强进行了不懈努力。阅读材料,回答问题:

材料一:1894年,孙中山上书直隶总督李鸿章,提出革新政治的主张,但遭到冷遇。孙中山由此感悟到“和平方法无以复施”。

材料二:1893年以后的22年中,甘地将印度教派的仁爱、不杀生主张同《圣经》、《古兰经》中的仁爱思想结合起来,逐渐形成了“非暴力主义”的思想。

——以上两则材料均引自人民版《中外历史人物评说》

材料三:

(1)孙中山、华盛顿并称“东西两国父”, 试概括两者历史活动的相似之处。

试概括两者历史活动的相似之处。

(2)孙中山和甘地同被誉为“亚洲觉醒”的先驱,指出两者在领导资产阶级民族民主革命的过程中采取的斗争方式有何不同?根据材料一和二比较分析影响两者走上不同道路的原因是什么?

(3)依据材料三,指出甘地是如何实践其“独一无二”的斗争方式的?

(4)从三位“国父”的人生经历中你得到哪些重要启迪?