假说—演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法,下列属于孟德尔在发现分离定律时的“演绎”过程是

| A.生物的性状是由遗传因子决定的 |

| B.由F2中出现的分离比推测,生物体产生配子时,成对的遗传因子彼此分离 |

| C.若F1产生配子时遗传因子分离,则测交后代的两种性状比接近1∶1 |

| D.若F1产生配子时遗传因子分离,则F2中三种遗传因子组成的个体比接近1∶2∶1 |

(改编)人类卵细胞和精子发生过程中,下列说法不正确的是()

| A.细胞中染色单体数最多可达92条,处于减数第一次分裂前期、中期和后期 |

| B.姐妹染色单体携带的遗传信息可能不同的原因是基因突变或交叉互换 |

| C.次级精(卵)母细胞中染色体组成都可以是44+XX |

| D.一个精原细胞产生两个相同精子的概率最大为1/223 |

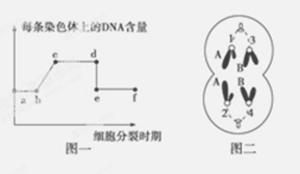

(改编)玉米(2N=20)花药离体培养得到的单倍体幼苗,经秋水仙素处理后形成二倍体植株,下图是该过程中某时段细胞核DNA含量变化示意图。下列叙述错误的是 ()

| A.ab段的染色体组数为1或2;gh段的染色体组数为2或4 |

| B.图中有三次DNA复制,两次着丝点的分裂,三次子细胞的形成 |

| C.f点后细胞内各染色体组的基因组成相同,染色体数及DNA含量均最多时对应gh段 |

| D.ab及ef、gh过程中细胞内发生了染色体数目的加倍 |

(改编)图一为某二倍体生物(AaBb)细胞不同分裂时期每条染色体上的DNA含量变化;图二表示其中某一时期的细胞图像,不正确的选项是( )

| A.图一若为减数分裂,则在cd段某个时期可以发生交叉互换及A与a的分离和A与B的组合 |

| B.图一若为有丝分裂,d-e是着丝点分裂造成的,ef段的细胞不都含有两个染色体组 |

| C.图二细胞名称不可能次级卵母细胞,含有2个染色体组,该图所处的时期位于图一的ef段 |

| D.图二细胞中3与4为同源染色体,若为极体,则与之一起产生的卵细胞的基因型为ab |

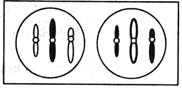

从某动物个体的睾丸中取出的两个精细胞的染色体组成如图,图中染色体的黑色和白色分别代表染色体的来源来自父方和母方。如果不考虑染色体交叉互换,关于这两个精细胞的来源的猜测,错误的是()

| A.可能来自一个精原细胞 |

| B.可能来自一个初级精母细胞 |

| C.可能来自两个初级精母细胞 |

| D.可能来自一个次级精母细胞 |

(改编)关于同一个体中细胞有丝分裂和减数第一次分裂的叙述,不正确的是()

| A.两者前期染色体组数目相同,核DNA分子数目相同,但染色体行为不同 |

| B.两者中期染色体数目相同,核DNA分子数目相同,但染色体行为不同 |

| C.两者后期染色体行为不同,染色单体数目不同,核DNA分子数目不相同 |

| D.两者后期染色体行为和染色体组数目均不同,核DNA分子数目相同 |