[生物——选修3:现代生物科技专题]下图是有关细胞融合实验的示意图,请根据不同的实验操作回答问题:

(1)如果甲、乙细胞是叶肉细胞,那么在融合之前,应选用 ,将细胞壁去掉。在融合过程中,通过化学诱导方法所用的试是 。

(2)如果该图表示的是单克隆抗体制备过程的某程序,融合成的丙细胞经免疫分析,可筛选出具特定功能的杂交瘤细胞。杂交瘤细胞不仅可以 而且能够产生 ,从而在医学诊断中,得到广泛重视和应用。

(3)假如番茄甲细胞的基因型是AABB,马铃薯乙细胞的基因型是CCccDDDD,则融合形成的丙细胞中正常情况下含有 个染色体组。

(4)如甲细胞为甲牛的供核细胞,乙细胞为乙牛的去核卵细胞,两种细胞融合成丙细胞后,再培育出一头小牛,则该小牛的大多数性状与 牛相似。

【生物—生物技术实践】请回答下列提取胡萝卜素和芳香油相关知识:

(1)实验室培养和筛选能产胡萝卜素的酵母菌时,可选用 或平板划线法接种,采用平板划线法接种时需先灼烧接种环,其目的是 。

(2)从胡萝卜中提取胡萝卜素时,常在萃取前要将胡萝卜粉碎和 ,以提高萃取效率,不用水蒸气蒸馏法提取的原因是 。

(3)玫瑰精油装瓶保存时,如密封不严,最好存在放温度 的地方,目的是 。

(4)芳香油的溶解特点是 。分离芳香油时加入无水硫酸钠的作用是 。

某昆虫的体色有黑色(A)和灰色(a),翅形有长翅(B)和残翅(b),两对基因都位于常染色体上,由于自然选择的作用,bb的成活率为50%,现有基因型为AaBb的甲乙两个种群(甲种群由AABB与aabb杂交而来,乙种群由另一种杂交方式获得),请回答下列问题

(1)乙种群的杂交方式为 。

(2)若让两个种群在自然条件下繁殖后代,两个种群 (发生、不发生)进化,原因是 。

(3)用甲种群中雌雄个体随机交配,则F1中b的概率为 。

(4)研究发现,基因a表达的蛋白质分子明显小于基因A表达的蛋白质分子,推测出现此现象是基因a控制的蛋白质合成 ,原因是发生了碱基对的 。

(5)A、a和B、b基因可能位于一对同源染色体上,也可能位于两对同源染色体上,现利用甲种群与乙种群个体杂交①若两对基因位于两对同源染色体上,则子代表现型及比例为 。②若两对基因位于一对同源染色体上,则子代表现型及比例为 。

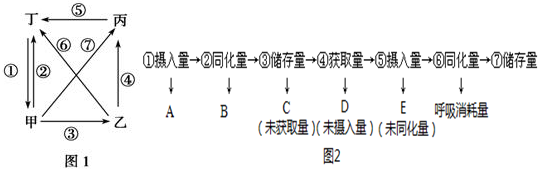

下图1是某生态系统物质循环过程,图2是该生态系统中第二营养级与第三营养级利用食物的部分过程,请回答下列问题:

(1)若图1是碳循环示意图,则丁指 ,丁的来源除了图中所示过程之处,还可来自于 。

(2)图1中乙的存在加快了生态系统的 。生态系统自我调节能力的强弱与 (字母)的复杂程度有关。

(3)图2中,肉食动物的粪便属于图中的 ,能量在这两种生物间的传递效率为(用序号表示),人类若圈养某种植食性动物时,一般需要提高食物的利用率,即 (用序号表示)的比值。

(4)图2中的捕食关系说明生态系统具有 功能,捕食关系说明信息传递的作用是 。

(5)生态系统的K值又叫_______ _________,若该生态系统长期维持相对稳定,用标志重捕法调查第二营养级种群密度时,若在第二次捕获过程中,发现岛上有脱落的标记(某些第二营养级被第三营养级捕食,标记不影响第二营养级被捕食),这种情况下,估算的K值 (增大、不变、下降)。

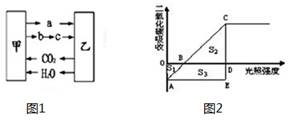

图1表示在适宜光照下绿色植物叶肉细胞发生的部分生理过程,甲、乙表示细胞器,a、b、c表示物质,图2表示植物光合作用强度与光照强度的关系,S1、S2、S3表示所在部位的面积。请回答下列问题:

(1)图1中产生a过程进行的场所是 ,物质c是 。

(2)若将该植物从CO2浓度为1%的环境中转移到CO2浓度为0.03%的环境中,在其他条件不变的情况下,叶绿体中[H]的含量将 。[H]在叶绿体中的移动方向是 。

(3)若图2中曲线表示该植物在25℃时光照强度与光合速率的关系,并且已知该植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃,那么在原有条件不变的情况下,将温度提高到30℃,理论上分析A点将 (上移、下移、不变),B点将________(左移、右移、不变),

(4)图2中植物呼吸作用消耗的有机物量是 ,光合作用产生的有机物总量是 。

(5)该植物细胞吸收18O2,放射性元素__________(能或不能)出现在植物呼吸作用产生的CO2中,原因是 。

内环境稳态是机体进行各项生命活动的必要条件,请回答下列有关内环境稳态的问题:

(1)血浆渗透压大小与 有关,若渗透压升高使人产生渴觉,产生渴觉的中枢位于 ,机体可通过调节作用分泌相关激素来维持内环境稳态,该激素的作用是 。

(2)在寒冷环境下,能引起甲状腺分泌甲状腺激素的信息分子是 、 。

(3)兴奋传导过程中,膜电位的形成与离子的分布不均匀和离子的跨膜运输有关,分布在膜外的阳离子主要是 ,K+由膜外进入膜内的运输方式是 。

(4)内环境的稳态也离不开免疫调节,受抗原刺激后, 增殖分化形成浆细胞,若分泌的抗体可与神经递质相结合,从而引起的免疫疾病为 。