严耕望在《中国政治制度史纲》中记载某一制度的特点时写到“立子以嫡不以长,立子以长不以贤”。这一原则的优势在于保障了 ( )

| A.皇权的稳定性 | B.继承权的确定性 |

| C.血统的纯正性 | D.分封的科学性 |

下列各项,按照我国古代君主专制制度发展趋势排列,正确的是①三公九卿的设置 ②丞相制度的废除 ③军机处的设立 ④三省六部制的创立

| A.①②③④ | B.④②③① | C.②④①③ | D.①④②③ |

郡县制与分封制主要不同在于:

| A.郡县分两级,分封分四级 |

| B.分封制主要在周朝实行,而郡县制开始于秦朝 |

| C.郡县官吏由中央任免,不能世袭 |

| D.郡县制有利于巩固中央集权,分封制不利于巩固周王的统治 |

下列关于郡县制的叙述正确的是

| A.秦朝郡、县都是直属于中央的地方行政组织 |

| B.郡县长官一概由皇帝任免调动,不得世袭 |

| C.郡县制的建立,是贵族政治取代官僚政治的重要标志 |

| D.秦朝与西汉都实行了郡县制与分封制并存的地方行政制度 |

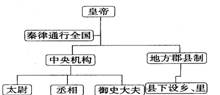

秦朝统一后确立专制集权制度。关于下面的“秦朝统治机制示意图”的表述不正确的是

| A.秦始皇开始建立皇帝制度和三公九卿制度 |

| B.秦朝开始在全国实行郡县制 |

| C.秦律的颁行说明秦朝是一个完全依法治国的国家 |

| D.中央机构分工明确,并设置监察部门 |

某次考古活动中发掘出古代刻石一方,上有刻文:“追念乱世,分土建邦……乃今皇帝,一家天下,兵不复起。”据此判断得出的历史信息不符合史实的是

| A.“乱世”与“分土建邦”有着直接的内在因果关系 |

| B.秦始皇兼并天下,建立起统一的封建王朝 |

| C.“家天下”结束了乱世,彻底消除了由分土建邦带来的割据战乱 |

| D.这块刻石最早也要出现在秦代 |