美国经济学家道格拉斯·诺思(1993年诺贝尔经济学奖获得者)在《西方世界的兴起》一书中阐明,西欧生产技术的突破来自生产中精细的分工,分工来自生产规模扩大,而生产规模扩大则是人们利用市场兴起所造成的盈利机会的结果。根据这一理论,我们可以得出古代中国科技长期未获得突破的主要原因是( )

| A.中国古代市场长期发展缓慢 | B.自然经济占主导地位 |

| C.重农抑商政策的影响 | D.专制制度的阻碍 |

秦朝在边疆少数民族聚居地设置的“道”是

| A.直属于中央的地方行政区划 | B.与郡同级的地方行政机构 |

| C.与县同级的地方行政机构 | D.与乡同级的地方基层行政机构 |

学术界对黄河在汉代以前是否改道有不同认识。甲学者根据《汉书》认为汉以前仅有一次改道;乙学者指出《史记》中不见改道记载,故《汉书》不足凭信;丙学者以河北平原地貌变化和先秦文献载有黄河下游两条河道为据,提出黄河在汉以前曾不止一次改道。下列说法最为合理的是

| A.《史记》比《汉书》早出,乙学者立论可靠 |

| B.《汉书》后出,收录新材料,甲学者认识准确 |

| C.丙学者立足文献和地理考辨,所论相对合理 |

| D.三位学者的研究方法与认识都存在较大的缺陷 |

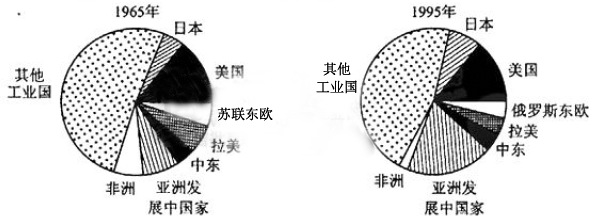

下图为世界贸易中国家和地区所占份额示意图。它反映出在

| A.关贸总协定维持了世界贸易秩序的基本稳定 |

| B.率先进行新技术革命的国家贸易量增加 |

| C.20世纪世界经济重心的转移趋势 |

| D.多极化趋势取代了冷战时期的世界格局 |

有学者说:“苏联制度的设计用意,在于尽快将一个极落后,开发度极低的国家,早早送上工业化的大道……尽管这个制度极其缺乏效率,极其浪费,但毕竟达到了上述目标。”据此可知该学者

| A.赞同列宁的新经济政策 | B.客观评价了战时共产主义政策 |

| C.认为斯大林模式有合理之处 | D.否认赫鲁晓夫改革的必要性 |

英国学者尼尔·弗格森认为:“如果没有以对廉价服装弹性需求趋于无限大为特征的动态消费社会的同步发展,‘工业革命’就不会在英国发端,更不会延至西方世界的其他地区。”其主要观点是

| A.市场扩大成为工业革命的推动力 | B.英国工业革命始于棉纺织业 |

| C.人们对廉价商品的追求过于盲目 | D.工业革命由英国扩展到世界 |