每年的3月22日是“世界水日”,中国水周主题是“节约保护水资源,大力建设生态文明”。 用所学知识回答下列问题。

(一)生活中的水。

【资料在线】我国生活饮用水的标准(摘录部分)。

感官指标:水质无色无味且澄清透明。

化学指标:pH6.5~8.5;总硬度<250mg/L(以碳酸钙计);铜<1.0 mg/L,铝<0.2 mg/L……

细菌学指标:细菌总数<100个/mL等。

(1)自来水厂用过滤的方法使水澄清透明,再用一种物质来吸附色素和异味,从而达到感官指标。而化学指标中的铜、铝等指的是 (选填“原子”或“元素”)

(2) 漂白粉可用于水的杀菌消毒,其有效成分是次氯酸钙[化学式为Ca(ClO)2]。试计算:

① Ca(ClO)2中钙:氯:氧元素的质量比 ;

② 143克Ca (ClO)2中钙元素的质量是 克。

(二)探究水的组成

某校化学兴趣小组想亲自感受科学家的探究历程,他们选择了“水的组成粗略测定”为探究内容。

【查阅资料】

①水难导电,在水中可加入少量氢氧化钠可以增强导电性。

氢氧化钠在水中能电离出钠离子和氢氧根离子。请你写出对应的离子

符号:钠离子 ,氢氧根离子 。

②测定水的组成作出重大贡献的科学家是 。

(选填“ 门捷列夫”、“拉瓦锡”或“张青莲”)

【进行试验】如右图装置进行实验并记录数据。

【实验分析】两个电极附近产生很多气泡,a管内气泡产生较b管快,小组成员用燃着的木条分别在两个玻璃尖嘴导管口检验产生的气体,观察到:放在b端管口燃着的木条 。分析得出:水通电的符号表达式为 ,进而推出水是由 组成的。

【定量研究】小组经过多次试验后发现:氢气和氧气的体积比几乎都是2∶1。同学们还想进一步认识水的组成。查阅资料:氢气的密度是0.09g/L,氧气的密度是1.43g/L。同学们经过计算得出水中氢元素与氧元素的质量比为: 。

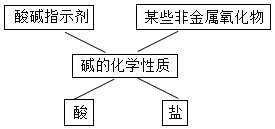

某化学兴趣小组绘制碱的化学性质,设计实验如图:

同学们选取四种碱来验证碱的化学性质,设计实验如图:

(1)实验一能够观察到的明显现象是溶液由无色变为 色;

(2)实验二澄清石灰水变浑浊,验证了上述知识网络图中碱能够与 反应;

(3)实验三发生反应的化学方程式为 ;

(4)实验四产生白色沉淀,对反应后的物质进行过滤,并对滤液中溶质的成分产生了兴趣,经分析,滤液中一定有氢氧化钠,滤液一定显 (选填“酸性”、“中性”或“碱性”);

【提出问题】滤液中溶质除了氢氧化钠还有什么呢?同学们对滤液中溶质的成分进行了猜想和实验探究。

【猜想与假设】猜想一:溶质只有NaOH;

猜想二:溶质为NaOH和 ;

猜想三:溶质为NaOH和Ba(OH)2。

【实验探究】

|

实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

|

a.取少量滤液于试管中,加入过量稀盐酸 |

无明显现象 |

由a、b两个实验的现象,得出猜想一正确 |

|

b.另取少量滤液于试管中,加入过量碳酸钠溶液 |

|

【反思与评价】

Ⅰ.同学们经过讨论认为,如果只向滤液中加入过量的一种试剂,也能得出猜想一正确的结论,该试剂为 ;

Ⅱ.实验后的废液直接倒入下水道,会造成环境污染,需将废液处理后再排放。

某校九年级“我们爱化学”活动小组的同学,在探究木炭与CuO反应时,完成了如图实验,请回答下列问题:

Ⅰ、如图所示装置进行实验,很快发现澄清的石灰水变浑浊;

(1)请写出C与CuO反应的化学方程式 ;

(2)实验结束时,应 (填写下列操作代号)。

①先撤出导管,再熄灭酒精灯

②先熄灭酒精灯,再撤出导管

Ⅱ、小组中华雪同学通过仔细阅读教材,认为当木炭较多、温度较高时,该反应产生的气体中可能含有CO和CO2,小组的同学们在老师指导下设计实验进行了验证:

已知:碱石灰是NaOH和CaO的混合物,可以吸收CO2和水。

(3)仪器B中所盛试剂为 ,其作用为 。

(4)D中玻璃管盛装的试剂为CuO,E中盛装的试剂为澄清的石灰水。若A装置产物中确有CO,则应观察到的现象有: 。

(5)实验前,需检查 ;点燃酒精灯前,先打开K,通入N2一段时间,其作用为 。

(6)请指出上述实验中的一项缺陷 。

(7)将1.44g炭和16.0g CuO在较高温度下反应生成Cu,理论上可生成 g CO。

Ⅲ、小组中吴华同学通过查阅资料发现:Cu2O为红色固体,难溶于水,可与稀硫酸反应生成Cu和CuSO4。

(8)请设计简单实验验证CuO和足量炭反应后所得的红色固体中是否有Cu2O:

。

为加深对酸的主要性质的认识,通过实验解释生活中的一些现象。在学完酸的化学性质后,老师组织同学们完成了以下实验活动。

【实验内容与分析】

实验一:按如图1所示完成实验。

实验二:往生锈的铁钉中加入足量的稀盐酸。

实验三:往滴有酚酞的氢氧化钠溶液中加入一定量的稀盐酸。

实验四:往5.3克Na2CO3粉末中加入足量的稀盐酸。

(1)实验一中,观察到石蕊溶液变 色。

(2)实验二中,观察到溶液由无色变成黄色,一段时间后有气泡产生,请解释出现这两个现象的原因 。

(3)实验三中,观察到溶液由红色变成无色,由此现象分析,反应后所得溶液中,溶质成分的可能组合有(不考虑酚酞) (用化学式表示)。

(4)请计算,实验四中理论上可以生成二氧化碳的质量为 克。

(可能用到的相对原子质量:H﹣1 C﹣12 O﹣16 Na﹣23 Cl﹣35.5)

【应用与拓展】

(5)结合以上实验内容,请设计实验方案除去铜粉中混有的氧化铜,得到纯净的铜 。

(6)小明在征得老师的同意后,继续进行了如图2所示实验。

由上述实验可以得出氢氧化钙的哪些性质 。

某研究性学习小组对铁、铜的金属活动性及实验后的废液进行探究,设计下列实验。

Ⅰ.铁、铜金属活动性比较

|

实验步骤 |

实验现象及结论 |

|

①将Cu丝插入盛有2mL稀硫酸的试管中 |

Cu丝无变化,没有发生化学反应。 |

|

②将Fe丝插入盛有2mL稀硫酸的试管中 |

Fe丝表面有气泡产生,其反应的化学方程式为 。 |

|

③将Fe丝插入盛有2mL CuSO4溶液的试管中 |

Fe丝表面有 色物质覆盖。 |

结论:通过上面实验,可知Fe的金属活动性比Cu (填“强”或“弱”)。

Ⅱ.将上面①、②、③实验后的液体收集在一烧杯中,对该烧杯中的废液进行分析。

(1)甲同学观察到废液呈现蓝色,认为废液中一定含有 (填化学式)。

(2)乙同学用玻璃棒蘸取废液滴到pH试纸上,把试纸显示的颜色与 比较,测得废液pH<7,表明废液中还有硫酸。

(3)丙同学设想把废液进行回收,为了将废液中的溶质全部转化为FeSO4,采取向废液中加入过量的Fe粉,待反应完全后,过滤,滤渣的成分为 (填化学式)。滤液经蒸发结晶,可得到硫酸亚铁晶体。

我国制碱工业先驱侯德榜发明了“侯氏制碱法”,为纯碱和氮肥工业技术的发展作出了杰出的贡献。纯碱的用途非常广泛,某化学兴趣小组的同学对它产生了浓厚的兴趣,设计了如图两个实验,并对反应后试管中残留废液进行探究。

【实验1】往一支盛有碳酸钠溶液的试管中滴加无色酚酞溶液,观察到溶液变成 色。

【实验2】往另一支盛有碳酸钠溶液的试管中滴加稀盐酸,观察到的现象是 。同学们对实验2反应后的废液中溶质成分进行探究。

【提出问题】废液中所含溶质是什么?

【作出猜想】猜想一:废液中的溶质可能是NaCl、HCl

猜想二:废液中的溶质可能是NaCl、Na2CO3

猜想三:废液中的溶质可能是

【设计实验】同学们为验证猜想,设计了如下实验:

方案一:

|

实验操作与现象 |

反应方程式 |

实验结论 |

|

小芳取少量废液于试管中,滴加澄清石灰水,有白色沉淀产生 |

|

猜想二正确 |

方案二:小明取少量废液于试管中,滴加几滴无色酚酞溶液,发现溶液不变红色,小明认为猜想一正确。

【进行讨论】同学们一致认为小明的实验结论不正确,理由是 。

【进行总结】分析反应后溶液中溶质成分,除要考虑生成物外,还需考虑 。

【拓展与应用】现有14.9克纯碱样品(含Na2CO3和NaCl的混合物),将其放入干净的烧杯中,加入89.5克水使其完全溶解,向所得溶液中缓慢加入一定溶质质量分数的稀盐酸(反应方程式为:Na2CO3+2HCl═2NaCl+CO2↑+H2O)。产生气体的质量与加入稀盐酸的质量关系如图所示,试回答下列问题:

(1)产生CO2的质量为 克。

(2)所用稀盐酸中溶质的质量分数是多少? (写出具体的解题过程,下同)

(3)滴入稀盐酸至恰好完全反应时,所得溶液中溶质的质量分数是多少?