根据下列操作及现象,判断所得结论正确的是( )

| 序号 |

操作及现象 |

结论 |

| A |

将0.1 mol·L-1氨水稀释成0.01 mol·L-1,测得pH由11.1变成 10.6 |

稀释后NH3·H2O的电离程度减小 |

| B |

常温下,测得饱和Na2CO3溶液的pH大于饱和NaHCO3溶液 |

常温下水解程度: CO32- >HCO3 - |

| C |

向25 mL冷水和沸水中分别滴入5滴FeCl3饱和溶液,前者为黄色,后者为红褐色 |

温度升高,Fe3+的水解程度增大 |

| D |

溴乙烷与NaOH乙醇溶液共热产生的气体直接通入KMnO4酸性溶液中,溶液褪色 |

产生的气体为乙烯 |

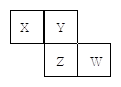

X、Y、Z、W均为短周期元素,它们在元素周期表中的位置如图所示。若Y原子的最外层电子数是次外层电子数的3倍,下列说法中正确的是

| A.原子半径:W> Z>Y>X |

| B.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>W>X |

| C.4种元素的单质中,Z单质的熔、沸点最低 |

| D.W单质能与水反应,生成一种具有漂白性的物质 |

在一个体积不变的密闭容器中发生可逆反应:A2(g)+B2(g) 2AB(g),达到平衡的标志是

2AB(g),达到平衡的标志是

A.容器的总压强不随时间而变化

B.容器内气体的密度不再改变

C.单位时间内有nmolA2生成的同时有nmolB2消耗

D. v正(A2)= 2v逆(AB)

反应4A(g)+5B(g)=4C(g)+6D(g)在0.5L密闭容器中进行,30s内A减少了0.90mol,则此反应的速率可表示为

A.v(B)=0.075mol/(L· s) B.v(A)= 0.030mol/(L ·s)

C.v(C)=0.040mol/(L· s) D.v(D)=0.060mol/(L· s)

下列说法正确的是

①离子化合物含离子键,也可能含极性键或非极性键

②共价化合物含共价键,也可能含离子键

③含金属元素的化合物不一定是离子化合物

④由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物

⑤由分子组成的物质中一定存在共价键

⑥熔融状态能导电的化合物是离子化合物

| A.①③⑥ | B.②④⑥ | C.②③④ | D.①③⑤ |

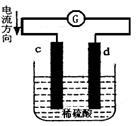

下图是锌片和铜片在稀硫酸中所组成的原电池装置,c、d为两个电极。下列有关的判断不正确的是

| A.电池工作的过程中,d电极上产生气泡 |

| B.电池工作时,溶液中SO42-向d移动 |

| C.c为负极,发生氧化反应 |

| D.电池工作的过程中,溶液中SO42-浓度基本不变 |