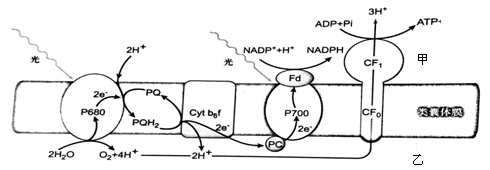

Ⅰ、光合作用光反应的简要过程如下图所示,

(1)叶绿体色素存在于图中( )(多选)

A.P680

B.Cyt b6f

C.PC

D.P700

E.Fd

(2)CF0和CF1即___________。暗反应有关酶存在于______(甲/乙)侧。

(3)据图及所学知识分析,以下说法正确的是( )

A.乙侧的H+只来自于水的分解

B.所有的叶绿素a分子都能光解水

C.NADPH是最终的电子受体

D.光反应时既消耗水分子,又生成水分子

Ⅱ、为研究杨树光合作用产物的运输特点以及外界条件对光合产物分配的影响,研究人员选用外部形态特征基本一致(如株高、叶片数等)的杨树苗进行实验。

实验一:选取4组杨树苗,分别对第2、4、6、8片叶进行14CO2标记,三天后,测每株苗各部位的放射性相对含量,结果见表一中数值;

实验二:另取两组杨树苗,对第5片叶均用14CO2标记,实验组的第7片叶用黑纸罩上,三天后,测每株苗各部位的放射性相对含量,结果见表二中数值。

(注:表中数值均为百分比含量,*为放射性标记叶片)

(4)14CO2在光合作用暗反应的________反应过程被利用。

(5)比较实验一中四个组的实验结果,叶2和叶4的光合产物大部分并没有运输出去,这是由于第2、4叶片仍处于幼龄阶段,所以 。从实验结果还可以看出,有机物在植物体内的运输方向是________。

(6)叶序相对小的叶片会主要将其光合产物运向叶序________(大/小)的叶片,根、茎所需的有机物主要来自叶序________(大/小)的叶片。

(7)从表2可以看出,黑暗能够_________(促进/抑制)有机物向第7片叶的运输。要想进一步证实你的推论,可以增加一组实验,处理方法是:将第7片叶用单层纱布袋罩上,检测第______片叶的放射性相对含量,如果其放射性相对含量 说明你的推论是正确的。

回答下列有关微生物的知识。

(一)酵母细胞的固定化:

(1)制备固定化酵母细胞常用 法,原因是 。

(2)制备固定化酵母细胞的过程为

①使干酵母与 混合并搅拌,使酵母菌活化;

②将无水CaCl2溶解在蒸馏水中,配成 CaCl2溶液;

③用酒精灯加热配制海藻酸钠溶液;

④海藻酸钠溶液冷却至常温再加入已活化的酵母细胞,充分搅拌并混合均匀;

⑤用注射器将 的混合物缓慢滴入氯化钙溶液中。

⑥30min后可以从CaCl2溶液中取出凝胶珠。如何判断凝胶珠制作的成功与否:

。

(二)为了检测饮用水中是否含有大肠杆菌,培养基的配方如下表:

| 蛋白胨 |

乳糖 |

蔗糖[ |

K2HPO4 |

蒸馏水 |

| 10g |

5g |

5g |

2g |

1000mL |

(1)表中漏掉的物质是____________________,根据培养基的物理性质,该培养基应为____________________。

(2)该培养基所含的碳源有_________________,其功能是___________________。配制培养基时,必须注意各种营养物质的__________和__________。

(3)不论何种培养基,在各种成分都溶化后分装前,要进行的是_______ ___________。

___________。

(4)当大肠杆菌体内某代谢产物X含量过高时,X会与酶Y结合,导致Y的结构__________变化,Y的活性降低。人工控制微生物代谢的措施包括改变微生物的遗传特性、__________等。

某地实施退耕还林若干年后,生态环境逐步改善,科学家对此进行了系列跟踪研究。

(1)实施退耕还林后,耕地逐渐过度为灌丛和林地的过程叫做______________。研究该地段群落中物种数目的多少称为______________。研究发现,该地段不同区域分布着不同的种群,同一区域上种群密度也有差异,且呈镶嵌分布,这种差异称为______________。

(2)对于退耕年份不同的林地进行研究得到如下数据:

| 群落类型 |

树种数量 |

平均胸径(cm) |

平均高(m) |

| Ⅰ:撂荒7年的次生林 |

22 |

8.7 |

6.3 |

| Ⅱ:25年的次生林 |

81 |

10.4 |

8.4 |

| Ⅲ:50年的次生林 |

96 |

11.8 |

9.2 |

| Ⅳ:150年以上的近天然林 |

128 |

13.7 |

10.5 |

分析上表可知:

①______________________________________________________________________。

②_____ _________________________________________________________________。

_________________________________________________________________。

(3)在调查面积能代表森林群落类型最小面积的前提下,科研人员采用___________法对林地植被的种群密度进行了调查,在取样的过程中要注意____________。同时发现植物间存在激烈的种间竞争,造成这种现象的原因是________ ________________。

________________。

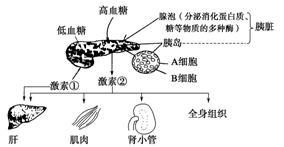

健康是人类社会永恒的主题,右图表示胰岛素与胰高血糖素在调节葡萄糖代谢中的相互关系,当血糖浓度降低时,激素①分泌量增加,请据图分析回答:

(1)正常人饭后血液中明显增多的激素是图中的________________。

(2)激素②的作用结果反过来会影响激素②的分泌,该调节方式称为_____________

___________________。

(3)图中的激素①是由_____________细胞分泌的。机体内_____________激素与激素①具有相同作用效果。

(4)有人试图通过研磨胰腺的方法获得激素②,均未获得成功,由图可知原因是_____

______________________________。

(5)为了探究动物体内甲状腺激素分泌的调节机理,某同学设计了如下实验:

知识准备:碘是合成甲状腺激素的原料。甲状腺是合成、贮存、分泌甲状腺激素的器官。

方法步骤:

第一步:取健康雄兔15只,注射部位消毒后,分别给每只兔注射适量的放射性碘溶液。

第二步:每隔一定时间用放射性测量仪分别测定每只兔子甲状腺中碘的放射量,记录并计算平均值。

第三步:3天后,将15只实验兔随机均分为A、B、C三组。

第四步:向A组注射一定量的无放射性的甲状腺激素溶液,向 B组注射等量的无放射性的促甲状腺激素溶液,向C组注射等量的生理盐水。

第五步:每隔一定时间,分别测定三组兔子甲状腺中碘的放射量,记录并计算平均值。

回答下列问题:

①指出上述实验方法步骤第一步中的两处不严谨之处:__________________________

_________________________________________________。

②如果实验步骤第一步改正后,实施整个实验,请你预测最终实验结果:

A、B、C三组兔子甲状腺中碘的放射量平均值从高到低排列的顺序是_____________。

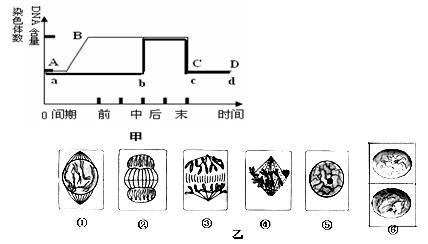

下图中,甲图是植物细胞有丝分裂的细胞周期中核内染色体及DNA数量变化的曲线图,乙图是细胞分裂图像。

请据图回答问题:

(1)甲图中的曲线ABCD表示______________________数量变化。

(2)甲图中的AB段相当于乙图的___________时期(写编号),其主要变化是__________________________________________________________________。

(3)甲图曲线abcd中的bc段加倍的原因是_________________________________

_________________________________,该段相当于乙图中的___________时期(写编号)。

(4)若要辨认该细胞内的染色体数目,观察的最佳时期是乙图中的___________时期(写编号)。

(5)乙图中,按细胞分裂进行的先后排序为_________________________________。

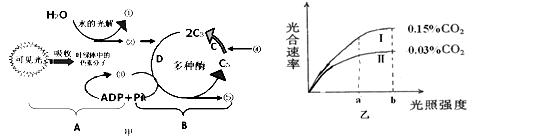

下图甲表示光合作用过程的图解,图乙为大棚中栽培的某种蔬菜在水肥充足、温度适宜的条件下,光合作用强度受环境因素影响的变化曲线。请据图分析并回答下列问题:

(1)参与光合作用的色素分布在叶绿体的______________上。以新鲜菠菜绿叶为原料提取这些色素时,使用的溶剂一般是_________,我们使用_________法将其进行分离。

(2)写出图甲中所示物质或生理过程的名称:

②__________________,④__________________, D__________________。

(3)由图乙可知,影响光合作用的因素是____________________________________。

(4)比较 Ⅰ、Ⅱ两条曲线,当光照强度大于a时,曲线Ⅱ的光合作用强度不再增大的原因是_________________________________,限制了光合作用_________阶段的进行。