明正德《松江府志》记载:松江“俗务纺织,不止乡落,虽城中亦然,里媼(年老的妇女)晨抱纱入市,易木棉以归,明旦复抱纱以出,无顷刻闲,织者率日成一匹,有通宵不寐者。田家收获,输官偿息外,未卒岁,室庐已空,其衣食全赖此。”材料反映了

| A.小农经济走向衰落 |

| B.私营手工业居主导地位 |

| C.出现资本主义萌芽 |

| D.家庭手工业面向市场 |

1975年,国民经济呈现迅速回升的状态,其主要原因是

| A.周恩来着手恢复和调整国民经济 |

| B.邓小平提出全面整顿的思想,并采取有效措施 |

| C.极“左”思想遭到彻底批判 |

| D.“文革”动乱接近尾声 |

1958年,美国一份评估中国“二五”计划的文件认为,中国虽然面临着农业生产投入不足与人口快速增长的压力,但由于中苏关系良好而可以获得苏联援助,同时减少粮食出口,中国可以解决农业问题,工业也将保持高速发展。这一文件的判断

| A.对中美关系的急剧变化估计不足 |

| B.低估了苏联对华经济援助的作用 |

| C.符合中苏两关系的基本走向 |

| D.与中国工农业发展情况不符 |

1957-1966年是我国的“全面建设社会主义”的时期,其历史阶段特征是

| A.正确与失误、成就与挫折错综交织 |

| B.社会主义经济持续和稳定发展 |

| C.遭到建国以来最严重的挫折和损失 |

| D.社会主义民主政治建设取得重大进展 |

1956年,中国共产党对我国建设社会主义道路进行的一次成功探索是

| A.召开八大,制定正确的路线、方针和政策 |

| B.发动大跃进运动 |

| C.发动人民公社化运动 |

| D.对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针 |

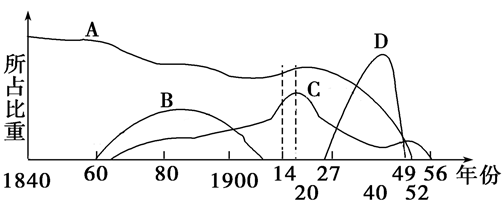

我国近代某个工厂刚刚创办时“正厂初办,下走无状,不能得世界之信用”,“既不能昭布信义、集累亿之赀,又不能速取捷效、执谗谤之口,独立搘拄,呼助无人。” 以下是1840-1956年我国四种经济形态的发展变化图,符合该工厂形态的是