有学者评论:“抗战之前的中国是传统的、一盘散沙的、领导核心无力而且缺乏代表性的非现代化中国,而抗日战争给中国的历史带来了全新的现代性。”这里所说的“全新的现代性”是指( )

| A.英美等国家的全力支持 |

| B.抗日战争挽救了亡国灭种危机 |

| C.抗日统一战线的民族性 |

| D.西安事变的发生改变战争进程 |

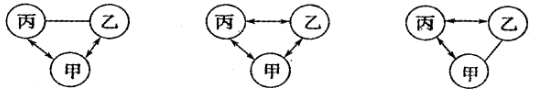

下图是20世纪某一时期大国关系示意图(图中“一”表示合作关系,“←→”表示对抗关系)。以下表述正确的是

50年代 60年代 70年代

| A.甲是英国、乙是中国、丙是法国 | B.甲是日本、乙是苏联、丙是美国 |

| C.甲是美国、乙是中国、丙是苏联 | D.甲是苏联、乙是日本、丙是中国 |

中国政府签署的亚非会议最后公报说:“一切国家都应有权按照联合国宪章的宗旨的原则,自由选择他们自己的政治和经济制度和它们自己的生活方式。”这表明

| A.中国最终放弃了“一边倒”的外交方针 |

| B.社会主义运动已不再适应新的政治生态 |

| C.中国开始以联合国为中心开展多边外交 |

| D.中国“和平共处五项原则”取得了实效 |

1954年的《中国人民政治协商会议章程》有以下部分条款:“三、协助国家机关,推动社会力量,实现国家关于社会主义工业化和社会主义改造的建设计划。四、密切联系群众,向有关国家机关反映群众的意见和提出建议。”由此可以看出

| A.政协是人民行使国家权力的机关 | B.政治协商制度初步建立 |

| C.政协成为各党派的联合执政机构 | D.政协的职能发生了转变 |

1975年,四届人大一次会议任命了13位政府领导人。其中,劳动模范陈永贵和吴桂贤都是从基层被火速选拔成为副总理的,他们在工作上实行“三三制”,即每年三分之一时间在中央工作,三分之一时间回原单位劳动,三分之一时间到各地调查研究。这说明

| A.中央政府被全面夺权 | B.人大制度基本不能实行 |

| C.中央注重走群众路线 | D.社会秩序遭到严重破坏 |

1953年1月,中央人民政府正式成立宪法起草委员会。1954年9月,全国人民代表大会通过了新中国第一部宪法,以替代起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》。这一做法的主要目的是

| A.体现中共领导下多党合作的政权特色 | B.建立最广泛的爱国统一战线 |

| C.保障新民主主义向社会主义顺利过渡 | D.把依法治国的方针写入宪法 |